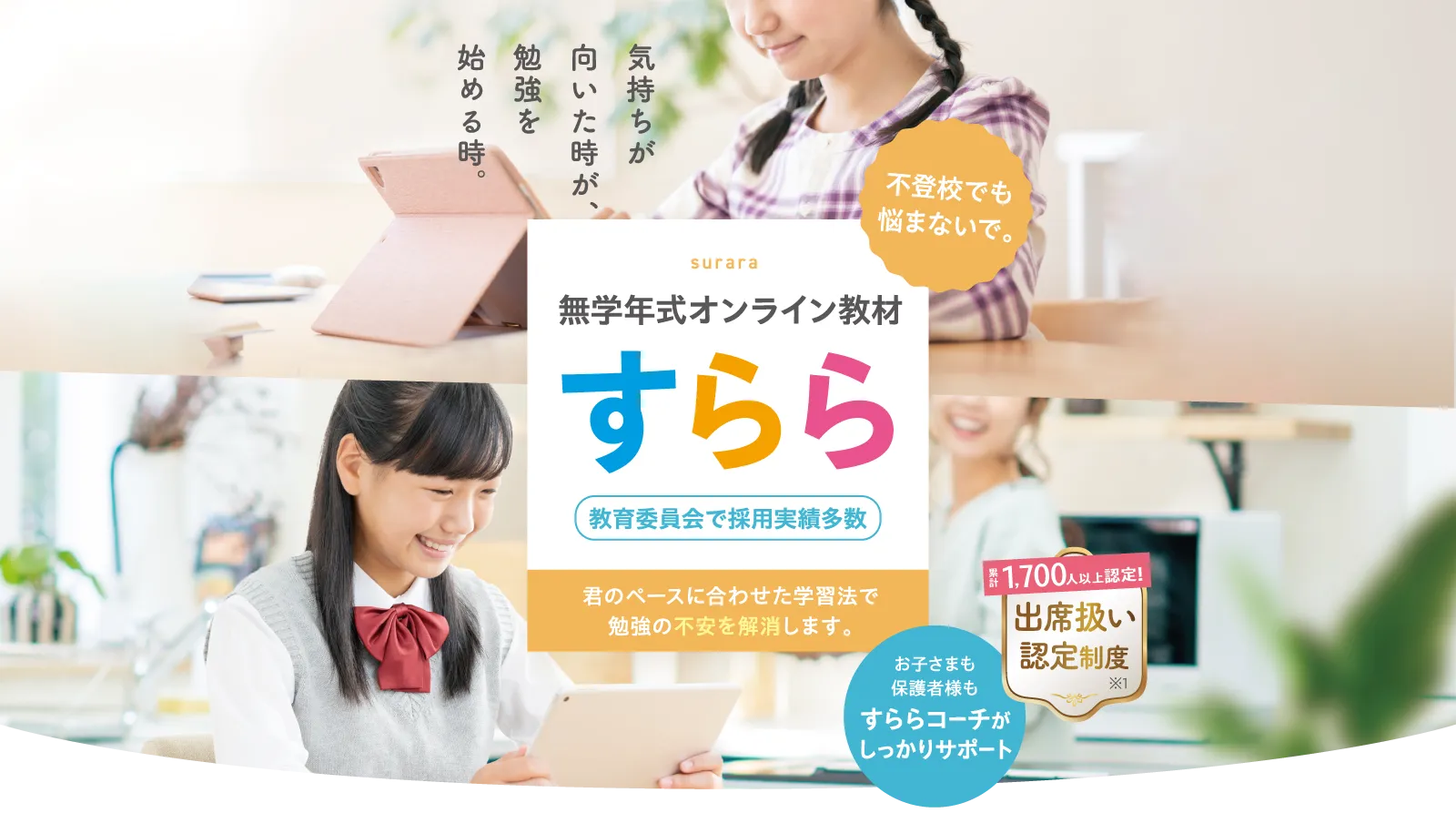

すららはうざい!?すららが選ばれるおすすめのポイントを紹介します

「すららってうざいって聞いたことあるけど、大丈夫かな…?」と心配になる方もいるかもしれません。

でも実は、すららにはたくさんのご家庭に選ばれている理由があるんです。

一部で「うざい」と言われてしまうのは、キャラクターによる応援やアニメーションによる説明が「子どもっぽい」と感じられることがあるから。

でも、これはあくまで使う人の感じ方の違いで、逆に「子どもが飽きずに学習できて助かっている」という好意的な声の方が圧倒的に多いのが事実です。

すららは、無学年式で自分のペースに合わせて学習できる上、苦手なところは何度でも復習できるので、理解が深まりやすく「分かるって楽しい」と感じやすい教材です。

出席扱いの制度に対応できる点や、コーチのサポートがあることも、大きな安心材料になります。

「うざい」と思うかどうかは実際に使ってみないと分からない部分もありますので、気になる方はぜひ体験版などでチェックしてみるのがおすすめです。

すららのおすすめポイントをまとめました

すららが選ばれている理由には、いくつかの明確なポイントがあります。

まず最大の特長は、「無学年式」であること。

これは、学年にとらわれず自分の理解度に合わせて学習を進められる仕組みで、基礎からじっくり復習したい子にも、得意な教科を先取りしたい子にもピッタリなんです。

そしてもうひとつの魅力は、学習内容が文部科学省の学習指導要領に準拠していて、学校と同じレベルの内容をカバーしていること。

だから、不登校や長期欠席の子どもたちが出席扱いを申請する際にも、学習内容の信頼性が高く評価されやすいんです。

さらに、すららコーチの存在も心強く、保護者や子どもを一人にしない学習サポートがしっかり用意されています。

学習履歴の提出や計画作成の相談にも応じてくれるので、安心して続けやすいのもポイントです。

学ぶ楽しさと安心を両立したい方には、すららはとてもおすすめの教材です。

| ポイント | 具体例 |

| 無学年式 | 小1の子が中学英語も学べる!苦手もじっくり戻れる |

| 対話型授業 | アニメキャラとの対話形式で「双方向」学習 |

| すららコーチ | 親がスケジュール管理しなくてOK!丸投げ可能 |

| 発達障害・不登校対応 | AIがつまずきを解析→無理なく学習再開できる |

| 成果が見える | テスト・レポート・定着診断で、親も安心 |

| 英語3技能対応 | 話す・聞く・読むがまんべんなく学べる |

| 兄弟OK | 1契約で複数人OK→家族で使えば超コスパがいい |

ポイント1・無学年式!学年に縛られず、得意も苦手も自由に学べる

すららの最大の特長は「無学年式」で学べることです。

これは、学年にとらわれず、自分の理解度やペースに合わせて自由に進められる学習スタイルのこと。

たとえば、苦手な単元があれば小学校の内容までさかのぼって復習できますし、得意な教科はどんどん先取りして進めることができます。

学校のように「今ここをやっているから、これを覚えて」と一律に進むわけではなく、子ども一人ひとりにとって本当に必要な学習ができるのが魅力です。

不登校や長期欠席でブランクがある子にもやさしく、どこからでもスタートできる安心感がありますし、「わからないから恥ずかしい」「戻るのが怖い」といった不安も感じにくくなります。

無理なく、でも着実に「分かる」を積み重ねていける環境があるから、すららは続けやすいんです。

学力や進度に関係なく、自分のペースで学べる

すららは、学力や学校での進度に関係なく、自分に合ったペースで学習できるのが特長です。

たとえば「前の学年でつまずいたところからやり直したい」と思っても、通常の教材だと対応が難しいことがありますよね。

でもすららなら、無学年式なので、どこからでも学習をスタートでき、理解度に応じてどこまででも進められます。

「学校についていけなかった」「勉強が止まってしまった」という子でも、自信を取り戻しやすい仕組みになっています。

先生に気を使うことも、周囲のペースを気にすることもなく、自分のリズムで学べる環境は、不登校や長期欠席の子どもたちにとって、大きな安心感になります。

焦らず、一歩ずつ、確実に学び直せるのが、すららの大きな魅力です。

「得意はどんどん進める」「苦手はじっくり戻る」が簡単にできる

すららは、得意な教科はどんどん先に進めて、苦手な分野は納得いくまで戻って学び直すことができる柔軟な学習設計になっています。

学校の授業だと、全体の進度に合わせて一斉に進むため、分からないまま置いていかれてしまう…という経験をした子も少なくないはず。

でも、すららなら「この単元があやしいな」と思ったらすぐに戻れるし、「これは得意!」という内容はテンポよく先に進められます。

理解度に合わせて自由にコントロールできるので、ストレスなく「学びが積み重なっていく」実感を持ちやすいです。

これによって、勉強への苦手意識が薄れ、「もっとやってみようかな」という前向きな気持ちにもつながりやすくなります。

ポイント2・「対話型アニメーション授業」で、わかりやすい&飽きない

アニメキャラが「先生役」として、子どもと会話しながら進めてくれる

すららでは、アニメーションのキャラクターが「先生役」として登場し、子どもに話しかけながら授業を進めてくれます。

いわゆる“ただ聞くだけの動画授業”ではなく、キャラと一緒に考えたり、リアクションしたり、対話のような形で進んでいくのが特長です。

「○○ってどう思う?」「じゃあやってみよう!」といった声かけがあることで、自然と集中力が高まり、授業に参加しているような感覚で学べるのが魅力です。

ひとりで学んでいると感じにくい「つながり」や「伴走感」があるからこそ、継続しやすくなる子も多いんです。

対話型の進行が、飽きずに学べる仕組みを支えてくれています。

難しいことも「図や動き」で視覚的に理解できる

文章だけだと難しく感じてしまう内容も、すららならアニメーションや図解を活用して、視覚的にわかりやすく伝えてくれます。

たとえば算数の図形や、理科のしくみなど、言葉だけではイメージが湧きにくい単元でも、動きのある説明で「なるほど、そういうことか!」と理解が深まりやすくなるのです。

特に抽象的な概念が出てくる教科では、この「目で見てわかる」構成がとても効果的です。

難しさを楽しさに変えてくれるのが、すららの授業のすごいところ。

学習に対するハードルを下げて、「わかる楽しさ」に出会いやすくしてくれる工夫が随所に散りばめられています。

キャラが褒めてくれるからやる気UP!飽きっぽい子でも続きやすい

すららのキャラクターは、ただ教えるだけでなく、子どもが頑張ったことをちゃんと見てくれて、声に出して褒めてくれます。

「よくできたね!」「その調子!」といったポジティブなフィードバックが、やる気を引き出すきっかけになっているという声もたくさんあります。

飽きっぽくて勉強が長続きしない子でも、「あと1問だけ頑張ってみようかな」と思えるような設計になっているのが魅力です。

ひとりで黙々と取り組むだけではなく、キャラの存在が“仲間”として寄り添ってくれるから、学習が苦になりにくいのです。

ちょっとした言葉が、子どものやる気スイッチを押してくれる…そんな嬉しい効果もあるんですよ。

ポイント3・「すららコーチ」がついて親の負担が激減

すららには、保護者にとってとても心強い存在「すららコーチ」がついています。

このコーチは、学習の進め方やペースの調整、つまずいたときのアドバイスまで、家庭に寄り添ってサポートしてくれる専門スタッフです。

保護者だけでは「どうフォローしていいかわからない…」と感じることもありますが、すららコーチがいれば安心です。

たとえば、「学習計画を一緒に立ててくれる」「レポートの出し方を教えてくれる」など、具体的なアドバイスを受けながら進められるため、親の精神的な負担がぐっと減ります。

何より「ひとりで頑張らなくていい」という安心感が、学びの継続にもつながります。

子どもと保護者を支える“学習の伴走者”がいることで、家庭学習のハードルが一気に下がるのです。

プロの「すららコーチ」が学習計画を作成&フォローしてくれる

すららには、教育の専門知識を持つ「すららコーチ」が在籍していて、一人ひとりに合わせた学習計画を作成してくれます。

ただ単に「この教科を何ページやってね」といった一律の指示ではなく、子どもの理解度や日常の生活リズム、気持ちの波などを考慮した“本当に無理のない計画”を一緒に考えてくれるのが特徴です。

計画は一度立てて終わりではなく、進捗や学習状況に応じて何度でも見直しが可能なので、「つまずいているかも」「少しペースが速すぎたかな」と感じたときにはすぐにフォローが入ります。

プロの視点で状況を見てもらえる安心感があるので、保護者も気負わずに見守ることができるようになります。

子どもの特性や希望に合わせたオーダーメイド学習計画を立ててくれる

すららコーチは、学年や教科ごとの進度だけでなく、子どもの性格や苦手意識、集中できる時間帯など、個々の特性に応じて学習計画を立ててくれます。

「朝は頭がぼんやりしているから午後に集中したい」「1日に長時間はできないけど、毎日少しずつなら続けられそう」など、細かな希望にも寄り添ってもらえるため、子ども自身が無理なく、自然な形で学習を習慣化しやすくなります。

オーダーメイドで設計されているからこそ、「やらされてる感」が減り、自分から取り組もうという気持ちも育っていきます。

学習に苦手意識を持っている子でも、「このペースならできそう」と思えるような、やさしい設計が用意されているのがすららの強みです。

質問や相談はコーチに直接できるから親は見守るだけでOK

すららでは、わからないことやつまずいたポイントについて、子ども自身が直接すららコーチに相談できる仕組みが整っています。

学習に関する質問だけでなく、「この単元ちょっと難しい」「やる気が出ない日が続いていて…」といった悩み相談もOK。

チャットやメールで気軽にやり取りできるので、子どもとコーチの間に信頼関係も生まれやすいです。

保護者がすべてに対応しなくてよくなるので、親子でストレスが少なくなり、「見守るだけでいい」という安心感が生まれます。

家庭学習はどうしても保護者の負担が大きくなりがちですが、すららコーチの存在があることで、その負担を大きく軽減し、よりよい関係を築きながら学びを進めていけるようになります。

ポイント4・発達障害・不登校にも対応!学習への不安を取り除いてくれる

すららは、発達障害や不登校など、学習に対して不安やハードルを抱えている子どもたちにも対応できるように設計されています。

たとえば、ADHDやASDの特性に合わせて、集中力が続きにくい子には短時間で完結する学習パートを、小さな達成感を積み重ねたい子には細かくステップを区切った学習構成を提供しています。

また、不登校のお子さんには「どこから戻ってもいい」「わからなくても大丈夫」といった、心に寄り添った学習設計が用意されており、プレッシャーを感じずに学べる環境が整っています。

さらに、すららコーチが定期的にサポートしながら進めてくれるので、学習の孤立感や不安を感じにくく、安心して学びに取り組めます。

学校の代わりに「学ぶ場」としてすららを選ぶご家庭が多いのも納得できる安心感です。

文部科学大臣賞も受賞している学習支援ツール

すららは、ただの家庭用タブレット教材ではなく、その教育的価値の高さが公的にも認められている学習支援ツールです。

実際に、教育分野での革新的な取り組みとして「文部科学大臣賞」を受賞しており、多くの教育現場でも注目されています。

こうした実績があるからこそ、学校や教育委員会も安心して出席扱いの相談に応じてくれるケースが増えているのです。

「民間教材だから不安」という心配も、すららであれば大丈夫。

教材の質だけでなく、サポート体制や実績がしっかりと評価されているからこそ、家庭での学びに取り入れやすく、多くの保護者に支持されています。

信頼性のある教材を選びたいというご家庭には、すららは安心して使える選択肢です。

発達障害(ADHD、学習障害など)の子にも適した設計で安心

すららは、発達障害のあるお子さんに対しても無理なく使えるように設計されています。

たとえば、ADHDで集中力が続きにくい子には、短めの学習ステップでこまめに達成感を得られるような構成になっており、「できた!」という喜びが自然と積み重なっていくよう工夫されています。

また、学習障害を抱えるお子さんにとっても、視覚的な説明や、音声での解説があることで、文字情報だけに頼らない学び方ができるのも大きな特徴です。

さらに、個別の学習計画や声かけの工夫は、すららコーチがしっかりとフォローしてくれるので、保護者が一人で悩まなくていいのも安心です。

発達に特性がある子でも、安心して使える教材として、多くの家庭で活用されています。

不登校で学校の授業に追いつけない子でも取り組みやすい

長期間学校に通えず、授業の内容についていけるか不安を抱えているお子さんにとっても、すららはとても取り組みやすい教材です。

無学年式なので、「どこまで戻っても大丈夫」「自分のペースで進められる」という安心感があり、つまずいてしまった単元も、何度でもやり直せるのが特長です。

学校の授業のように「時間に追われる」「一度で理解しなければいけない」といったプレッシャーがなく、自分に合ったタイミングで学習を進められるので、苦手意識を持ちやすい子でも続けやすいです。

また、すららコーチのサポートがあることで、保護者も安心して子どもを見守ることができます。

登校が難しい時期でも「学びを止めない」環境を整えたい家庭にとって、すららは心強い味方になります。

つまづきをAIが解析→理解不足の箇所を自動で出題してくれる

すららの学習システムにはAIが搭載されており、子どもがどこでつまづいているのかを自動で解析してくれます。

「何度も間違える」「理解度が低い」問題に対しては、同じテーマの出題を繰り返したり、より基礎的な問題を提示してくれたりと、まるで“個別指導の先生”のような役割を果たしてくれます。

自分で「どこがわからないのか」を言葉にするのが難しい子でも、AIが学習の記録から分析してくれるので、自然と苦手を克服しやすくなります。

また、理解できるようになると次のステップに進むように設計されているため、挫折感を味わうことなく、少しずつ前に進むことができるのも大きなポイントです。

「わからないまま放置されない」安心感があるのは、すららならではの魅力です。

ポイント5・オンラインテスト&リアルタイム学力分析で、成果が見える

すららには、オンライン上で定期的にテストを受けられる機能や、日々の学習結果をリアルタイムで分析してくれる仕組みが整っています。

これによって、「どれくらい理解が進んでいるか」「どこが苦手なのか」が一目でわかるようになり、学習の成果を可視化できるのが大きな強みです。

保護者も、ただ「やっている」ではなく、「何を、どれだけ理解しているか」を確認できるので、安心して学びを見守ることができます。

また、すららコーチもこのデータをもとに学習計画を調整してくれるため、子どもにとって最適な学習ペースを保ちやすくなります。

学んだことが数字やグラフで見えることで、子ども自身も「ちゃんと成長してるんだ」と実感しやすく、モチベーションアップにもつながるんです。

小テストで間違えた問題を即フィードバックできる

すららでは、学習のあとに出題される小テストで、間違えた問題をすぐにフィードバックしてくれる仕組みがあります。

「どこをどう間違えたのか」をその場で解説してくれるので、ただ正解・不正解を確認するだけで終わらず、理解が浅い部分をその都度クリアにしていけるのが大きな特徴です。

わからないところをそのままにせず、「その場で復習・理解」を積み重ねていけるので、知識の定着率も高くなります。

これにより「わかっているつもり」を減らし、本当の意味での理解へとつなげていけるのが、すららの強みのひとつです。

自分のペースで解き直せるから、焦ることなく丁寧に学びを進められるのも安心ポイントです。

定着度診断でAIがどこが苦手か把握し即対策問題を出してくれる

すららには、AIによる「定着度診断」機能があり、日々の学習結果から子どもがどこでつまづいているかを自動的に解析してくれます。

そのうえで、苦手な部分に絞った対策問題を出してくれるため、無駄のない、効率的な復習が可能になります。

「何をどこまで理解できているか」が数値やグラフで表示されるため、子ども自身も自分の成長を実感しやすく、「苦手克服の道筋」が見えやすくなります。

特に、漠然と「なんとなくわからない…」という状態になりがちな子には、こうした仕組みがとても効果的です。

目に見えるサポートで学習に自信がつき、続けるモチベーションにもつながっていきます。

保護者にもレポート配信し「何をどこまで理解しているのか」をしっかり確認できる

すららでは、保護者向けに学習レポートが定期的に配信されるため、「ちゃんとやっているのかな?」「どこまで理解できているのかな?」という不安を感じることなく、子どもの学びを見守ることができます。

レポートには、教科ごとの進捗状況や学習時間、正答率などがまとめられており、ひと目で学習の成果がわかるようになっています。

また、コーチのコメントが添えられていることもあり、「どんなところで頑張っているか」「次に伸ばしたいポイント」なども具体的に把握できます。

こうした見える化のおかげで、家庭でも子どもと学習について自然に会話ができたり、適切な声かけがしやすくなったりするのも嬉しいポイントです。

ポイント6・英語が「リスニング」「リーディング」「スピーキング」の3技能対応

すららの英語学習では、「読む・聞く・話す」の3技能にしっかり対応している点も大きな魅力です。

特に最近は、中学・高校の英語教育でスピーキングの重要性が高まっており、家庭学習でもバランスよく学べる教材が求められています。

すららでは、ネイティブの発音を聞きながらリスニング力を鍛えたり、文章を読んでリーディング力を育てたり、発音練習の機能を使ってスピーキングの練習ができたりと、幅広い学びが可能です。

「聞いて真似して話す」トレーニングが自然にできるため、英語が初めての子どもでも抵抗感なくスタートできます。

学校の授業では補いきれない部分まで、家庭でじっくりカバーできるのは大きな安心感です。

「使える英語力」を家庭で育てたい方にぴったりの内容になっています。

ネイティブ音声のリスニングを学ぶことができる

すららの英語学習では、ネイティブスピーカーによる本格的な音声を使って、自然な発音やイントネーションを身につけることができます。

学校の授業では限られた時間しかリスニング練習ができないこともありますが、すららなら好きな時間に何度でも繰り返し聞けるので、耳が英語に慣れていきやすいです。

日常会話や英検にも役立つフレーズが多数登場するので、「実際に使える英語力」を家庭で育てたいという方にもぴったり。

英語に触れる機会が少ないご家庭でも、安心してスタートできる内容になっています。

自然なスピードの英語を聞き取れるようになることで、子どもたちも自信がつき、「もっと話してみたい」「意味がわかってきた!」という前向きな気持ちにつながっていくんです。

音読チェックでスピーキング練習ができる

すららには、英語を「聞く・読む」だけでなく、「話す」力を育てるための音読チェック機能が搭載されています。

画面に表示された英文を、実際に自分の声で読んでみる練習ができ、発音の正確さやリズム、強弱のポイントなども学べるようになっています。

スピーキングに苦手意識を持ちやすい子でも、「声に出すことが楽しい」と感じられるように工夫されていて、英語に対するハードルをぐっと下げてくれます。

特に小学生や中学生のうちからスピーキングに慣れておくことで、高校受験や英検対策にも役立つのが嬉しいポイントです。

家庭学習でここまでスピーキング練習ができる教材は意外と少ないので、英語を実践的に学びたいご家庭にとってはとても心強い機能です。

単語・文法もアニメーションで丁寧に解説してくれるから英検対策におすすめ

すららの英語授業では、単語や文法といった基礎的な内容も、アニメーションを使って視覚的にわかりやすく説明してくれます。

文字だけだと難しく感じてしまう表現も、動きやイラストを交えながら解説されることで、自然と理解が深まっていくのが特徴です。

また、出題される問題も英検の出題形式に近い構成になっているので、家庭で英検対策をしたいという方にもぴったりです。

「英検の単語帳は続かない…」というお子さんでも、すららならアニメ感覚で楽しく学べるので、無理なく続けられると好評です。

勉強としてだけでなく、「楽しみながら身につける」英語学習の入り口として、とても使いやすい教材です。

ポイント7・料金体系が「1人分じゃない!」兄弟OK&科目追加自由

すららの料金体系は、とてもユニークでコスパに優れているのが魅力です。

一般的なタブレット教材では、兄弟それぞれに別契約が必要になることが多いですが、すららは「1契約で兄弟利用OK」という良心的な仕組みになっています。

家庭ごとの事情に合わせて、複数人で無駄なく活用できる点は、他の教材と比べても大きな違いです。

また、必要な教科だけを選んで追加することもできるので、「国語と数学だけに絞って使いたい」「まずは英語だけやってみたい」といった柔軟な選び方もできます。

使い方次第で費用を抑えながら、効果的な学習ができるのは、保護者にとってとてもありがたいポイントです。

家族で共有できるシステムだからこそ、長く続けやすい環境が整っています。

1つの契約で兄弟同時利用OK!(人数分の追加料金なし)

すららは、ひとつの契約で兄弟や姉妹が一緒に使えるという珍しい料金体系を採用しています。

多くのオンライン教材では、1人ごとに追加契約が必要だったり、兄弟割があっても結局費用がかさむ…なんてことも。

でもすららなら、契約者が同一家庭であれば、アカウントを個別に分けて利用できるのに、追加料金がかかりません。

「お兄ちゃんと弟でそれぞれ違う学年だけど使えるかな?」と心配な方でも安心して利用できます。

コスパ重視で家庭学習の効率を高めたいご家庭にとって、とてもありがたいポイントです。

兄弟それぞれに合った学びを、同じプラットフォームで進められるのは、日々の管理もラクになって嬉しいですね。

小学生の兄と中学生の妹、同じ契約内で利用できるからコスパがいい

たとえば、小学生の兄と中学生の妹が同じ契約内でそれぞれの学年に合った学習を進められる、というのがすららの魅力のひとつです。

無学年式の教材なので、学年が違っても問題なく使えるうえに、学習履歴や理解度も個別に記録されるため、進捗管理もバッチリ。

しかも追加料金なしで2人目も利用できるため、「この料金でここまで使えるなんて…」と驚く保護者の方も少なくありません。

兄弟がいるご家庭にとって、こうした柔軟なシステムは非常にありがたく、家計への負担を抑えつつ、教育の質を保てるバランスの良さが支持されています。

家族での活用を考えている方には、すららの料金体系はまさに理想的です。

科目ごとに選んで追加できるから、無駄がない

すららの料金体系では、必要な教科だけを選んで追加できるという柔軟さも大きな魅力です。

「英語だけやりたい」「国語と数学に集中したい」といったニーズに応じて、無駄なくカスタマイズできるので、必要以上の費用を払うことなく、本当に必要な学習に絞って進められるのが特長です。

また、「最初は1教科だけ始めて、後から増やす」という使い方もできるため、無理なくスタートできるのも嬉しいポイント。

子どもの学習状況や興味に合わせて、科目を追加・変更しながら最適な学びを提供できるこの仕組みは、保護者にとっても負担が少なく、非常に使いやすいです。

コスパと柔軟性を兼ね備えた教材として、多くの家庭に選ばれています。

【すらら】はうざい!?他の家庭用タブレット教材にはないすららのメリットについて

ネット上で「すららはうざい」といった検索キーワードを目にすることがありますが、それは決してサービスが悪いという意味ではありません。

むしろ、すららが他の教材にはない“手厚いサポート”や“個別対応”に力を入れているからこそ、受け取る側の感じ方によって賛否が分かれるのかもしれません。

実際に使ってみた方の中には、「サポートが多すぎて逆に気になる」という声もあれば、「親身に寄り添ってくれるのがありがたい」と評価する方も多いです。

そこで今回は、他の家庭用タブレット教材にはない、すららならではのメリットにフォーカスしてご紹介していきます。

中でも注目なのが、“人によるサポート”があるという点。

学習を一人で続けるのが不安なお子さんや保護者の方には、特に大きな安心感につながりますよ。

メリット1・対人サポート付き!「すららコーチ」がある

すららの大きな特徴のひとつが、「すららコーチ」と呼ばれる学習サポート専門スタッフがついてくれる点です。

多くの家庭用タブレット教材は自動で進めるスタイルが一般的ですが、すららでは実際に“人”が学習状況を見守り、進め方のアドバイスや声かけを行ってくれます。

このすららコーチは、お子さま一人ひとりの学習ペースや理解度に合わせて、無理のない学習計画を立ててくれるだけでなく、保護者に向けてのレポート提供や相談対応も行ってくれるので、まるで“家庭に先生がいる”ような安心感があるんです。

「今日はがんばりましたね」「ここはもう少し復習してみましょう」といった温かいコメントが、子どもたちのモチベーションにもつながっていて、画面の向こうでもちゃんと見守ってもらえていると実感できます。

自学自習が苦手なお子さんや、続けられるか不安な方にもぴったりのサポート体制です。

すららはプロの学習コーチが進捗を管理してくれる

すららでは、ただ教材を提供するだけでなく、学習の進捗をプロの「すららコーチ」がしっかりと管理してくれます。

日々の学習記録や理解度をオンラインで確認しながら、必要なアドバイスや励ましのコメントを送ってくれるのが大きな特長です。

「今日はちょっとがんばったね」「ここは苦手かも?」といった温かいメッセージが届くことで、子ども自身も「見てもらえている」という安心感を持って学習に取り組めます。

また、保護者にとっても、子どもの進捗がリアルタイムで分かるのはありがたいポイントです。

タブレット学習は「放置しがち」というイメージを持っている方も多いかもしれませんが、すららならしっかり見守られながら進められるので、サボり癖がつきにくく継続しやすい仕組みになっています。

コーチが学習スケジュールを子どもに合わせて作成してくれる

すららコーチは、子どもの性格や生活リズム、得意・不得意などを把握したうえで、一人ひとりに合った学習スケジュールを提案してくれます。

画一的なカリキュラムではなく、オーダーメイドで「その子のためだけの学び方」を設計してくれるので、無理なく続けられるのが魅力です。

「毎日少しずつ進めたい」「週末にまとめてやりたい」などの要望にも柔軟に対応してくれるため、家庭のスタイルに合わせて学習ができるのも嬉しいですね。

また、進捗状況に応じてスケジュールを見直す提案もしてくれるので、ただ計画を立てて終わりではなく、学習が“生きた計画”として機能するようになっています。

こうした丁寧なサポートが、学習の継続と定着を後押ししてくれるんです。

メリット2・不登校・発達障害対応に特化している

すららは、一般的な子ども向けの学習教材とは異なり、不登校や発達障害を持つお子さまにも対応できるように設計された教材です。

自宅にいながら学習を進められるだけでなく、「無理をさせない」「自分のペースで学べる」という安心感があるため、学校に通いづらいお子さんや、集団学習が苦手な子にも受け入れられやすいのが特長です。

また、コーチによるサポートも、単なる学習管理にとどまらず、心理的な面での寄り添いも感じられると好評です。

教育現場でもすららの取り組みが評価されており、実際に多くの自治体や学校でも導入されている実績があります。

他の教材では対応しきれないケースにも柔軟に向き合ってくれる点が、すららが支持されている理由のひとつです。

不登校や発達障害の子向けに、文科省推薦教材として採用されてる実績がある

すららは、文部科学省が定めた「ICTを活用した学習支援」のガイドラインにもとづき、不登校や発達障害のある子どもたちの学習支援として正式に採用された実績があります。

全国の教育委員会や特別支援学校でも導入されており、現場の先生方からも高く評価されています。

単なる教材という枠を超えて、教育の選択肢としての信頼感があるのは、すららならではの強みです。

こうした公的機関のバックアップがあることで、保護者としても安心して利用することができますし、「うちの子に合うかも?」と前向きに試せるきっかけにもなります。

実績があるというだけでなく、日々進化しながら対応を続けている点も、安心して任せられる理由のひとつです。

不登校児童に対して「出席扱い」される学校も多い

すららでの学習は、一定の条件を満たすことで「出席扱い」として認められるケースがあります。

これは文部科学省が認める制度で、自宅でICT教材を使った学習が学校の授業の一部とみなされる仕組みです。

すららはその代表的な教材の一つとして、実際に多くの学校で出席扱いに採用されており、保護者と学校との連携を支援する書類やサポート体制も整っています。

これにより、不登校でも「学習している」という証明ができ、内申や将来の進路にもプラスになることがあります。

学校に行くのが難しいお子さんにとって、「安心して学び続けられる場所がある」と感じられるのは、とても大きな意味を持つのではないでしょうか。

ASD・ADHD・LD(学習障害)に合わせたカリキュラム&サポートが受けられる

すららでは、ASD(自閉スペクトラム症)・ADHD(注意欠如・多動性障害)・LD(学習障害)など、発達に特性のあるお子さま向けに配慮されたカリキュラムが用意されています。

画面上での情報の出し方やナレーションのスピード、視覚的な工夫など、ひとつひとつが「わかりやすさ」と「集中しやすさ」を意識して設計されているんです。

また、学習コーチも特別支援教育に理解のある方が多く、単なる成績管理ではなく、お子さまの気持ちに寄り添いながら学びを支えてくれます。

こうした対応ができる教材はまだ少なく、すららはその点でも他とは一線を画す存在です。

「普通の教材だとついていけなかった…」というご家庭にも、ぜひ一度試してみてほしい内容です。

メリット3・学年を超えた「無学年学習」ができる

すららのもうひとつの大きなメリットが、「無学年方式」のカリキュラムです。

これは、学年という枠にとらわれず、子ども一人ひとりの理解度や学習進度に合わせて、自由に単元を行き来できる仕組みです。

たとえば、「小学5年生だけど、算数は3年生から復習したい」「中学生だけど英語は高校レベルにチャレンジしたい」といった個別ニーズにも柔軟に対応できます。

学校ではどうしても学年ごとの進行に合わせなければならないため、理解が追いつかないと置いていかれることもありますよね。

すららなら、自分のペースでじっくりと理解を深めたり、得意な分野をどんどん伸ばしたりできるので、自己肯定感も育ちやすいです。

これは、他のタブレット教材にはなかなか見られない、すらら独自の魅力と言えます。

学年関係なく自由にさかのぼり・先取りできる

すららの「無学年学習」は、子どもの理解度に合わせて、学年に縛られず自由に単元を選べるのが魅力です。

「この分野、もう一度やり直したいな」というときにさかのぼれるのはもちろん、「得意だからもっと先を学びたい!」という前向きな気持ちにも応えてくれます。

これができることで、苦手なまま次の学年に進んでしまうということがなくなり、しっかりと土台を固めながら安心してステップアップできるんです。

また、学校で習っていない単元に挑戦することもできるので、自信につながる場面も多いです。

「うちの子は学年にこだわらず、自分のペースで学ばせたい」と感じている保護者の方には、ぴったりの仕組みですよ。

発達障害の子は「つまずいたまま進まない」からマイペースに進められるのはポイント

ASDやADHD、LDなどの特性を持つお子さんにとって、学校のカリキュラムのように一律のスピードで進む学習は負担になりやすいものです。

すららでは、つまずいている単元を何度でも繰り返し学べる上に、「今、どこが理解できていないのか?」をAIやコーチが一緒に確認してくれる仕組みがあります。

進むペースは完全に自分次第なので、「焦らずマイペースに進めたい」「得意なところだけ先に進みたい」といった柔軟な学び方ができるんです。

とくに発達障害を持つ子どもは、理解が飛び飛びになることもあるため、こうした個別対応ができる教材はとても貴重です。

学びを「苦しいこと」ではなく「自分で進められる楽しいもの」にしてくれるすららは、安心して使えるツールのひとつです。

メリット4・AI診断×対人コーチングで学習設計が精密

すららの特長は、AIによる診断と、対人サポートを組み合わせた“ハイブリッド型サポート”が受けられる点です。

AIが子どもの理解度や間違え方の傾向をデータとして分析し、それをもとに「どの単元から取り組むのがベストか?」を導き出します。

そこに、すららコーチが加わることで、ただの自動提案にとどまらず、家庭の状況や子どもの気分、生活リズムも考慮に入れた、現実的かつ実行しやすい学習計画へと調整してくれるんです。

これによって、精密かつやさしい設計の学習プランができあがります。

「AIだけ」「人だけ」ではカバーしきれない部分を、すららでは両方の良いところを活かしてバランスよく対応してくれるのが、大きな魅力です。

AI+人間コーチのWサポートはすららだけのポイント

多くの家庭用タブレット教材では、「AIだけ」あるいは「コーチングなし」というスタイルが主流ですが、すららではAIと人間コーチの“ダブルサポート”が受けられます。

AIが得意なのは客観的なデータ分析で、どこが苦手なのか、どの順番で学ぶと効率が良いのかを自動で導き出してくれます。

一方で、学習に対する気持ちや、生活のリズムなど、数字では見えない部分は人間の力が必要ですよね。

すららコーチは、そういった「人だからこそわかる」サポートをしてくれる存在で、励ましの言葉や柔軟な学習アドバイスもくれるから安心感が違います。

この両輪があることで、子どもが途中でつまずいてもリカバリーが効きやすく、自然と学習を続けやすくなるのがポイントです。

AIだけではフォローしきれない細かい学習状況を、コーチが調整してくれる

AIはとても便利ですが、すべてを機械まかせにしてしまうと、「子どもがつまずいている本当の理由」までは読み取れないことがあります。

たとえば、内容が難しいのか、気持ちが乗らないのか、時間がとれないのか…そうした背景を読み解いてくれるのが、すららの人間コーチです。

AIが示す提案をベースにしつつ、コーチが個別にアレンジしてくれることで、より実践的で無理のない学習プランになります。

さらに、保護者とのやり取りを通して、家庭のスケジュールやお子さまの体調などにも配慮した調整ができるのも嬉しいポイントです。

「うちの子にとって、今ちょうど良い学び方」を一緒に考えてくれる存在がいるのは、すららならではの強みですね。

メリット5・紙を使わず、すべてデジタルでも「記述力」が鍛えられる

タブレット学習というと「書く力は育たないんじゃない?」と思う方も多いかもしれませんが、すららはそこにもきちんと対応しています。

画面上に文字を書く練習や、タイピングだけに頼らず“自分の言葉で説明する力”を引き出すような問題が多く取り入れられているんです。

記述式の問題に対しては、文章の構成や語彙の使い方までコーチからフィードバックがもらえることもあり、書く力=表現力をバランスよく育てることができます。

また、国語だけでなく、理科や社会でも「どう説明するか」を問われる問題が多く、単なる暗記に偏らないのも魅力のひとつです。

タブレットでもしっかり記述力を伸ばしたいと考えているご家庭には、す

「論理的に書く力」「説明する力」にフォーカスしたカリキュラム

すららでは、ただ答えを出すだけではなく、「なぜそうなるのかを説明する力」「論理的に考えを組み立てる力」を育てることにも重点を置いています。

特に記述問題では、「どのように考えたのか」「自分の言葉で説明できるか」といったプロセスが大切にされており、国語だけでなく理科や社会でもしっかりと“思考力”を問う設問が登場します。

このように、思考の筋道を立てて文章にする練習が日常的にできるカリキュラムは、タブレット教材としては非常に珍しい特長です。

受験だけでなく、将来的な作文力・発表力・説明力につながるスキルなので、今のうちから鍛えておきたいご家庭にはぴったりの内容です。

コーチからのフィードバックもあるので、書き方に自信がないお子さんでも安心して取り組めます。

読解+記述のトレーニングがデジタル完結でできる教材は珍しい

すららの教材は、読解力と記述力を“セットで鍛える”構成になっているのが大きな特長です。

文章をただ読むだけで終わらず、「どう読み取ったかを自分の言葉で書く」というステップまで一貫して行えるのは、他のタブレット教材にはあまり見られない珍しい仕組みです。

しかも、これがすべてデジタル上で完結するので、プリントの印刷や紙の管理も不要。

忙しい保護者にとっても、手間がかからずありがたいポイントです。

記述に対する苦手意識がある子でも、少しずつ段階を踏んでトレーニングできるように設計されており、書くことへの抵抗感を自然に減らしてくれます。

「読み解いて、伝える」力をしっかり育てたいご家庭には、すららの記述カリキュラムは非常に魅力的です。

メリット6・途中でやめても「再開」がしやすい

すららは「続けること」に優しさがある教材ですが、「やめたあとにまた戻ること」にも配慮されている点が大きな魅力です。

一度解約しても、アカウントや学習データが一定期間保管されているため、再開する際にはゼロからのスタートにならず、以前の続きからすぐに学習を始めることができます。

また、休会制度も用意されているため、「一時的にやめておきたい」という方も、退会せずに手軽に利用をストップできるのがポイントです。

これにより、家庭の状況やお子さんの気分、季節の変化などに合わせて無理なく学習のペースを調整できるようになります。

継続だけにこだわらず、「戻ってこられる」環境が整っているのは、長く使いたいご家庭にとって大きな安心材料になると思います。

すららは一時中断→復帰が簡単にできる

「しばらく学習から離れたい」「生活の変化で手が回らない」そんな時期もありますよね。

すららは、そういった状況にも柔軟に対応できる教材です。

休会や解約をしても、学習履歴やアカウント情報がしばらく保存されているため、再開時にはすぐに前の状態に戻れるようになっています。

再開の手続きも面倒な入力が必要なく、以前のメールアドレスやIDを使ってスムーズに復帰可能。

復帰後も、コーチが過去の進捗をもとに無理のないプランを再提案してくれるので、「また始められるかな…」という不安も和らぎます。

一度やめても、何度でも戻れる環境があるのは、心の余裕にもつながりますね。

不登校や発達障害の子は「学習ペースに波がある」から、自由に休んで戻れる環境は重要

発達に特性のあるお子さんや、不登校傾向のあるお子さんの場合、どうしても学習のペースに波が出やすいものです。

「今日は集中できる」「今日はどうしても無理」そんな日々がある中で、すららのように自由に学習をストップできて、いつでも再開できる教材はとても貴重です。

無理に毎日続けるよりも、「休みたい時は休んでいい」「やりたくなったらまた戻ればいい」と思えることで、プレッシャーなく学びに向き合える環境が整います。

そして戻ってきたときにも、以前のデータがきちんと残っているから「やっぱりやってよかった」と思える流れがあるんです。

継続が難しいタイプのお子さんにとって、“戻れる場所”があるというのは、学習習慣をつくるうえでも大切な支えになります。

メリット7・出席認定・教育委員会との連携実績がある

すららは、ただの家庭用学習教材ではなく、「出席扱い」や「教育機関との連携」といった公的な活用実績があるのが大きな魅力です。

文部科学省のガイドラインに沿って、ICT教材を活用した学習が出席として認められる制度があり、すららはその代表的な教材のひとつです。

実際に、教育委員会を通じて学校での出席扱いに使われていたり、特別支援学校や通級指導教室、適応指導教室などでの採用事例もあります。

「学校に行けない間、どうすればいいんだろう?」と悩んでいるご家庭にとって、すららは“次の学びの場”として信頼できる選択肢になります。

出席認定を目指す場合は、学校や教育委員会と連携しながら手続きを進める必要がありますが、すららはそのサポート体制も整っているので安心です。

すららを使っていると「出席扱い」として学校が認めるケースが多数

すららを活用した学習が、「出席扱い」として正式に認められる事例は全国で増えています。

これは、文部科学省の方針に沿った対応で、すららがその条件をしっかり満たしている教材であることを意味しています。

学校と保護者との間で学習計画を共有し、進捗状況を記録・報告することで、「学校に通っていない間も学び続けている」と認められ、出席日数にカウントされるようになります。

この仕組みがあることで、子ども自身も「自分はちゃんとやっているんだ」と自信を持てるようになり、次のステップに進むための土台づくりになります。

もちろん、手続きには学校との相談が必要ですが、すらら側も資料の提供やアドバイスをしてくれるので、初めての方でも安心して取り組めますよ。

不登校支援教材として、学校や病院と連携しているのはすららならでは

すららは、不登校支援の分野で教育機関や医療機関と積極的に連携している、数少ない教材のひとつです。

自治体の取り組みとして、すららが導入されているケースも多く、学校だけでなく病院や心理士の支援チームと連携して、子どもの学びを支える体制を築いています。

これは、学力だけでなく「学習の継続そのもの」が困難な状況にある子どもたちをしっかり支えようという姿勢の表れでもあります。

親としても、「家庭だけでなんとかしなくていい」という安心感が得られるのはとても心強いですよね。

すららが単なる教材を超えて、支援ツールとしての価値を持っていることが、多くの保護者に選ばれている理由のひとつです。

【すらら】はうざいと言われる原因は?すららのデメリットについて紹介します

「すららはうざい」「しつこい」というワードをネットで見かけて、不安に思った方もいるのではないでしょうか。

もちろん、これはすららという教材そのものが悪いという意味ではなく、一部の利用者が感じた“合わなかったポイント”を指しているケースが多いです。

すららは非常に手厚いサポート体制があるのが特長で、それがありがたいと感じる方がいる一方で、「ちょっとサポートが多すぎる」と感じる方も中にはいます。

つまり、感じ方には個人差があるんですね。

この記事では、実際にすららを使った人が感じたデメリットや「ちょっと気になる点」について正直にご紹介していきます。

「うざい」と言われる原因を知った上で、自分の家庭には合っているかどうか、じっくり判断するための参考にしていただけたら嬉しいです。

原因1・すららコーチやサポートからの連絡がしつこいと感じることがある

すららの大きな特長のひとつに「すららコーチ」からの個別サポートがあります。

定期的に送られてくるアドバイスメールや学習状況の確認メッセージなどは、本来は子どもの学習をしっかり見守ってくれている証拠なのですが、人によってはこの連絡が「多すぎる」と感じてしまうこともあるようです。

特に忙しい保護者の方や、「自分のペースで進めたい」と思っているご家庭にとっては、「またメールが来た…」という感覚になることもあるかもしれません。

でも実は、この連絡は一方通行のものではなく、相談や要望を伝えるための窓口としても使えるものなんです。

気になる場合は、「連絡の頻度を減らしてほしい」と伝えることも可能なので、まずは一度コミュニケーションの方法を調整してみるのもおすすめですよ。

自主的にやりたい子や、放っておいてほしい子には合わないこともある

すららは「見守り型の個別学習支援」が強みの教材ですが、その手厚さが逆に“干渉されすぎている”と感じるお子さんもいます。

特に、自分でやりたいことを決めたいタイプや、干渉されずに自由に学びたい子にとっては、コーチからの声かけや提案が少し重たく感じてしまうかもしれません。

もちろん、サポートをありがたいと感じる子も多いのですが、「自分のペースでやりたい」という気持ちが強い子には、学習が義務に感じられてしまうことも。

そういった場合は、保護者の方がコーチとのやりとりの中で、サポートの頻度やスタイルを相談することも可能です。

どんな教材も「合う・合わない」があるので、子どもの性格をよく見ながら調整してあげると、より快適に学習できるようになります。

原因2・「やらされ感」が強くなるとプレッシャーに感じることがある

すららはAIが学習履歴や得意・不得意を分析して、最適な学習計画を自動で提案してくれるのが特長です。

ただ、それが便利な反面、「自分で決める余地が少ない」「次に何をすればいいか全部決められている」と感じるお子さんもいるようです。

特に、自由に学びたいタイプの子どもにとっては、「これをやらなきゃ」という気持ちがプレッシャーに変わってしまうこともあります。

本来、学習は「自分からやりたい」と思えることが理想ですよね。

すららでは、コーチとの相談で計画を微調整することもできるので、無理のないペースで進めたいときには遠慮せずに希望を伝えてみてください。

AIに頼りすぎず、子どもの意見も取り入れながら進められると、もっと楽しく続けられると思います。

自動で学習計画を作ってくれるAIに縛られていると感じてしまうことがある

AIが自動で学習計画を立ててくれるのはとても便利ですが、中には「自由度が少なく感じる」と思う子どももいます。

「今日はこれがやりたい」「気分が乗らないから別の単元にしたい」という時にも、AIが決めたスケジュールを優先しなければならないと感じると、だんだんと学習そのものが窮屈に思えてくることも。

実際にはスキップしたり順序を変えることもできるのですが、「AIが決めたから従わなきゃ」と思い込んでしまうケースもあるようです。

そんなときは、コーチに相談して「もっと自由に進めたい」と伝えると、柔軟な学習スタイルに調整してくれることもあります。

AIはあくまで“サポート役”と考えて、主導権を子ども自身に持たせてあげるのがコツです。

原因3・キャラクターやナビゲーションが子どもっぽい・くどいと感じることがある

すららでは、学習をサポートするためにアニメーションのキャラクターが登場します。

明るく元気なキャラたちが、楽しく教えてくれる構成になっているのですが、これが「ちょっと子どもっぽい」と感じるお子さんもいるようです。

特に小学校高学年〜中学生、思春期に差しかかるタイミングの子どもにとっては、「このキャラ、テンション高すぎ…」「もう少し静かに進めたい」と感じることもあるようです。

もちろん、キャラの存在が楽しくてモチベーションにつながる子も多いのですが、少し年齢が上がってくると好みが分かれるのは自然なこと。

すららでは音声のオン・オフ切り替えもできるので、苦手に感じる場合は設定を見直して、より快適な環境で使ってみてくださいね。

高学年や思春期の子にはキャラクターがうざいと感じることがある

学習を楽しく進められるように、すららではキャラクターがナビゲートをしてくれますが、年齢が高くなるにつれて「ちょっとくどい」「もう子ども扱いはやめてほしい」と感じる子も出てきます。

特に思春期のタイミングでは、「自分でやれるのに、わざわざ説明されるのがうざい」と感じてしまうのも無理はありません。

ただ、こうした感覚はごく自然なものなので、もしキャラクターが気になるようであれば、音声を切ったり進行をスキップする設定を活用するのがおすすめです。

逆に、低学年や発達障害のあるお子さんにとっては、親しみやすく、安心できる存在にもなり得るため、「キャラクターが合うかどうか」は個人差が大きいところです。

体験版で実際に試してみると、判断しやすいですよ。

原因4・勧誘や営業の印象が「しつこい」と感じる人がいる

すららを検討中、または休会・解約後のタイミングで、キャンペーン情報やお得なお知らせがメールで届くことがあります。

これは「再開を検討している方へのお得なご案内」という位置づけですが、人によっては「ちょっと営業がしつこい…」と感じてしまうこともあるようです。

たしかに、興味がなくなった時点で何度も案内が届くと、少し煩わしく感じてしまうのも無理はありません。

ただし、こうしたメールはマイページや問い合わせから配信停止の設定をすることで簡単に解除できます。

また、営業目的というよりは、タイミングよくサポートしたいという意図もあるため、必要ないと感じたら遠慮なく配信停止を依頼して大丈夫です。

無理な勧誘は一切ないので、安心して利用できますよ。

「連絡が頻繁」と感じると、SNSでは「うざい」と言われることがある

すららは、サポート体制がしっかりしているぶん、保護者やお子さんに対しての連絡が比較的多めなのが特徴です。

コーチからの学習進捗のフィードバックや、お知らせメール、キャンペーン案内などが定期的に届くため、それを「丁寧なサポート」と受け取る方もいれば、「ちょっと多すぎるかも…」と感じる方もいます。

特にSNS上では、ほんの少しの違和感や不満が拡大解釈されやすく、「すららってうざいよね」といった投稿が散見されることもあります。

でもその裏側には、“しっかりフォローしてくれている”というすららの姿勢があるんです。

連絡が気になる場合は、サポートに相談して頻度を調整することもできますし、通知の種類を減らすことも可能なので、必要な情報だけを受け取る設定に変えていくのがおすすめです。

原因5・料金が高く感じる割に効果が実感できない場合がある

すららは他の家庭用タブレット教材と比較して、月額料金がやや高めに設定されている印象を持たれることがあります。

コーチのサポートやAIの学習診断、記述式トレーニングなど、内容は非常に充実していますが、効果を感じられるかどうかはお子さんの取り組み方によって変わってくる部分も大きいです。

「せっかくお金を払っているのに、子どもがきちんと勉強していない」「結果が見えてこない」と感じると、保護者としては少しもどかしい気持ちになりますよね。

学習の成果が出るまでには、ある程度の継続とサポート体制との連携が必要です。

まずは保護者自身もサポートを活用して、子どもの学び方やペースをコーチと一緒に見直すことで、効果を実感しやすい形に近づけていくことが大切です。

子供が1人で学習に取り組めないままだと勉強効果を実感できない保護者もいる

すららは「自宅で自立的に学ぶ」ことを目指している教材ですが、導入して間もない頃や学習習慣がまだ身についていない段階では、なかなか子どもが一人でスムーズに学習を進められないケースもあります。

その状態が続くと、保護者の方は「うちの子には合わないのかも」「料金に見合った効果が出ていないのでは?」と感じてしまうこともあるようです。

特に、学年が上がるにつれて期待値も高まるため、なおさら成果が見えないと不安になりがちです。

でも実は、すららのコーチはそういった“最初の壁”を乗り越えるためのサポートにも力を入れていて、やる気の引き出し方や声かけのコツなどもアドバイスしてくれます。

最初の数週間は親も一緒に並走するつもりで関わると、少しずつ成果が見えてくることも多いです。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららは高い?すららの料金プランについて紹介します

すららについて調べると、「料金が高いかも?」という声を見かけることがあります。

確かに、月額制の家庭用タブレット教材の中では安い部類ではないかもしれませんが、そのぶんサポート内容や柔軟な学習設計など、価格に見合った価値がしっかりと備わっています。

特に、出席扱いや発達障害対応、無学年式、専任コーチによるサポートなど、他の教材にはない手厚い支援が特徴的です。

実際に利用しているご家庭の多くが「高いけど納得できる内容だった」「続けるうちにコスパの良さを実感した」と感じているようです。

ここでは、すららの料金プランについて、入学金や月額料金、兄弟で使えるメリットなども交えながら、詳しくご紹介していきます。

すらら家庭用タブレット教材の入学金について

すららを利用する際には、初回に「入会金(入学金)」がかかります。

2024年時点では、おおよそ7,700円(税込)が一般的な入会金の目安とされています。

ただし、時期によっては入会金が割引になるキャンペーンが実施されていることもあるため、公式サイトや提携メディアで最新情報を確認しておくのがおすすめです。

この入会金には、学習システムの利用開始手続きやアカウント設定、初期の学習プラン設計などのサポートが含まれており、単なる「登録料」ではなく、実際のサポートサービスの一環として設定されているものなんです。

一度支払えば、兄弟での共用や長期利用の際にも再度請求されることはないため、家庭全体での活用を考えている場合は、むしろお得に感じられるご家庭も多いようです。

| コース名 | 入学金(税込) |

| 小中・中高5教科コース | 7,700円 |

| 小中・中高3教科、小学4教科コース | 11,000円 |

すらら家庭用タブレット教材/3教科(国・数・英)コース月額料金について

すららの家庭用タブレット教材では、国語・数学・英語の3教科セットで利用するのが一番人気のコースとなっています。

2024年時点では、3教科コースの月額料金はおおよそ8,800円(税込)となっており、この中には学習システムの利用料、AIによる苦手分析機能、すららコーチの学習サポートなどがすべて含まれています。

ほかのタブレット教材と比べると少し高めに感じるかもしれませんが、出席扱いの制度に対応できる仕組みや、無学年式の自由度、そして専門的なサポートが含まれている点を考えると、内容に見合った価格設定だと言えます。

特に、学習にブランクがある子や、発達に特性がある子、不登校のお子さんにとっては、「ただの自宅学習」以上の価値があります。

また、兄弟でのアカウント共有が可能だったり、科目ごとにカスタマイズできるなど、コスパの良さも魅力のひとつです。

家庭の状況や学びの目的に合わせて柔軟に利用できるこのコースは、安心して継続できる学習環境を整えたいご家庭にとって、非常に心強い選択肢になっています。

毎月支払いコースの料金

すららの家庭用タブレット教材で、3教科(国語・数学・英語)のセットを利用する場合の月額料金は、2024年現在、おおよそ8,800円(税込)が目安となっています。

この「毎月支払いコース」は、月ごとに契約を更新していくスタイルなので、「まずは試してみたい」「短期間だけ使ってみたい」という方にぴったりのプランです。

契約期間に縛りがないため、途中でやめても違約金などは発生しません。

家庭の状況に合わせて柔軟に利用できるのが嬉しいですね。

また、毎月支払いであっても、すららコーチによるサポートや学習の記録機能、AIによるつまずき分析などの機能はすべてフルで利用できます。

料金だけを見ると「ちょっと高いかも」と感じるかもしれませんが、出席扱いや学習支援、無学年式の自由な進め方などが含まれていることを考えると、内容に見合った価格設計といえると思います。

兄弟利用や科目追加が自由にできるのも、トータルで見るとかなりお得に感じられるポイントです。

| コース名 | 月額 |

| 小中コース | 8,800円 |

| 中高コース | 8,800円 |

4ヵ月継続コースの料金

| コース名 | 月額 |

| 【4ヵ月】小中コース | 8,228円 |

| 【4ヵ月】中高コース | 8,228円 |

すらら家庭用タブレット教材/4教科(国・数・理・社)コース月額料金について

すららの家庭用タブレット教材では、国語・数学・理科・社会の4教科をセットで学べるコースも用意されています。

2024年現在、4教科コースの月額料金はおおよそ9,900円(税込)となっており、3教科コースに比べて+1,100円ほどで理科と社会をしっかりカバーできるようになっています。

中学受験や高校受験を視野に入れているご家庭や、教科バランスを重視したい方にはぴったりのプランです。

このプランでも、すららの基本機能である「無学年式の学習」「AIによる苦手分析」「すららコーチのサポート」などはもちろんすべて利用可能。

理科や社会も、アニメーションやイラストを使ってわかりやすく解説されるので、暗記が苦手なお子さんでも取り組みやすい内容になっています。

また、学年をまたいで学べるので、「理科は前学年に戻って、社会は先取りしたい」なんてこともOK。

料金以上の柔軟性と安心感が得られるのは、すららならではの魅力です。

家庭学習を総合的に整えたいご家庭には、とても心強いコースです。

| コース名 | 月額 |

| 小学コース(毎月支払いコース) | 8,800円 |

| 小中コース(4ヵ月継続コース) | 8,228円 |

すらら家庭用タブレット教材/5教科(国・数・理・社・英)コース月額料金について

すららの家庭用タブレット教材では、主要5教科すべてを学べる「5教科コース」も用意されています。

対象教科は国語・数学・理科・社会・英語で、学校の授業をまるごとカバーできるような、非常に充実した内容になっています。

2024年現在、この5教科コースの月額料金はおおよそ10,978円(税込)と設定されており、すららの中では最もボリュームのあるプランになります。

一見すると「ちょっと高いかも…」と感じるかもしれませんが、学年をまたいで学べる無学年式の設計、AIによるつまずき分析機能、そして専任のすららコーチによる個別サポートがすべて含まれていると考えると、かなりお得な内容です。

5教科を通して「わかる→続けられる→自信になる」の流れを作れるので、学校の学習についていくのが不安な子にもぴったりです。

もちろん、出席扱いを目指すご家庭にも適した内容で、全教科をバランスよく進めたいと考えている方にとっては、最も安心して取り組めるコースといえます。

毎月支払いコースの料金

すららの家庭用タブレット教材では、主要5教科すべて(国語・数学・理科・社会・英語)を学べるフルコースも用意されています。

2024年時点の月額料金は、毎月支払いプランでおおよそ10,978円(税込)となっており、すららの中でも最も充実した学習プランです。

「家庭学習で学校の全教科をカバーしたい」「受験対策や出席扱い制度を本格的に活用したい」というご家庭にとっては、安心して選べるコースとなっています。

このプランでは、各教科を自由に行き来しながら、自分の理解度に合わせたペースで進めることができます。

苦手な教科は前学年に戻って復習したり、得意な教科は先取りしたりと、学年にとらわれない学びが可能です。

加えて、AIによるつまずき分析や、すららコーチによる個別サポートもすべて含まれているので、どの教科も“ただ受け身で進める”のではなく、子どもが主体的に学べるよう工夫されています。

5教科が一括で学べる安心感と柔軟性の高さから、「長く続けたい」と感じるご家庭にとっては、コスト以上の価値を実感できるプランになっています。

| コース名 | 月額 |

| 小学コース | 10,978円 |

| 中高コース | 10,978円 |

4ヵ月継続コースの料金

すららには、月額払いだけでなく「4ヵ月継続コース」というお得な料金プランも用意されています。

このプランは、4ヵ月間の継続利用を前提にすることで、毎月支払う通常コースよりも割引価格で受講できるのが大きな魅力です。

たとえば、5教科コースの場合、毎月払いだと10,978円(税込)ですが、4ヵ月継続コースでは月あたりの料金が少し抑えられ、おおよそ9,878円(税込)前後になることが多いです(※キャンペーン等により変動あり)。

ただし、4ヵ月未満での解約はできないため、「まずは短期間だけ試したい」という方には向かないかもしれません。

一方で、「しっかりと学習習慣をつけたい」「数ヵ月は継続してみたい」と考えている方にはぴったりのプランです。

料金を少しでも抑えたい方や、長期利用を見据えているご家庭にとっては、内容も価格もバランスが取れたコースと言えると思います。

公式サイトで実施中のキャンペーンと組み合わせると、さらにお得に始められることもあるので、こまめにチェックしておくのがおすすめです。

| コース名 | 月額 |

| 【4ヵ月】小中コース | 10,428円 |

| 【4ヵ月】中高コース | 10,428円 |

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの勉強効率や勉強効果は?コースについて紹介します

「すららってうざいって聞くけど、本当に効果あるの?」そんな疑問を持つ方もいるかもしれません。

でも実際には、“勉強効率”や“効果実感”に満足している声もたくさんあるんです。

すららは、ただのタブレット教材ではなく、AIと人のサポートを組み合わせた独自の学習システムが特徴です。

つまずいた部分をAIが分析し、理解しやすい順序でレクチャーを出し直したり、記述式問題で思考力や説明力を伸ばすトレーニングも組み込まれています。

さらに、個別に寄り添ってくれる「すららコーチ」の存在が、他の教材と大きく異なるポイント。

今回は、そんなすららの中でも特に人気のある「3教科コース(国語・数学・英語)」について、どんな勉強ができて、どんな効果があるのかを詳しくご紹介していきます。

すらら3教科コース(国・数・英語)の勉強効果について紹介します

すららの3教科コースは、国語・数学・英語の主要3科目をカバーしており、どれも「基礎の定着から応用まで」をしっかりサポートしてくれる内容になっています。

特に大きな特徴は、“わからない”を放置せずに、その場でAIがつまずきを見つけ、必要に応じて前の学年までさかのぼって説明してくれる仕組み。

これにより、「一度つまずいたらそこで終わり」ということがなく、理解を深めながら自信を持って進められます。

また、国語では読解力や記述力を鍛える問題が多く、数学では文章題へのアプローチ方法、英語ではリスニングやスピーキングのトレーニングも組み込まれていて、バランスよく力を伸ばすことが可能です。

3教科を無学年式で学べるからこそ、「自分のペース」でじっくり取り組めるのも、すららならではの魅力です。

勉強効果1・基礎力の定着がとにかく早い

すららの3教科コースでは、特に“基礎の理解”に重点を置いた構成になっています。

基本問題の反復練習だけでなく、「なぜそうなるのか?」という理由の説明にしっかり時間を割いてくれるため、知識を表面的に覚えるだけで終わらず、土台がしっかり固まるんです。

さらに、間違えたときにはその場で丁寧な解説が入り、必要であれば前の学年の単元まで自動でさかのぼってくれるので、「苦手をそのまま放置する」ということがありません。

これによって、学習効果を感じるまでのスピードが早く、「わかるようになってきた!」という成功体験を重ねやすいのが特徴です。

基礎に不安がある子どもでも、着実に「できる」を積み重ねていけるのが、すららならではの強みです。

勉強効果2・短時間で「できる→わかる→応用」の流れを作ってくれる

すららの教材は、ただ解き方を覚えるだけでなく、「なぜそうなるのか?」「どう応用すればいいのか?」までを短時間で自然に導いてくれる工夫が詰まっています。

たとえば、問題を解いたあとにすぐ図解付きで解説が入り、「わかったつもり」を「本当に理解していた」に変えてくれる流れがあります。

その後の演習問題では、応用的な問いにチャレンジできるので、「できた」「わかった」「使えた」というサイクルがテンポ良く進むんです。

だから、1日30分の短時間学習でも学習効果を感じやすく、家庭学習のリズムにも取り入れやすいんですね。

忙しい家庭でも無理なく続けられて、「効率的に力がついてるかも」と思えるのは大きな魅力です。

勉強効果3・中学生は主要3教科で内申点が決まるから「点数を上げたい」「定期テストで成果を出したい」という目的に直結する

中学生にとって、国語・数学・英語は内申点に直結する重要な教科。

すららの3教科コースは、その内申対策にピッタリな内容がそろっています。

単元ごとの解説が丁寧なだけでなく、出題傾向を意識した演習問題も多く取り入れられているので、定期テストで出やすい問題形式にしっかり慣れることができるんです。

さらに、自分の苦手な範囲をAIが自動で見つけてくれるので、「どこを重点的に勉強すれば点数アップにつながるのか」が一目でわかるのもポイント。

保護者も学習進捗を確認できるので、声かけのタイミングも把握しやすいです。

「成績を上げたいけど、どこから手をつけたらいいかわからない…」と悩むご家庭には、すららの3教科集中学習はとても効果的な選択肢になります。

すらら4教科コース(国・数・英語・理科または社会)の勉強効果について紹介します

すららの4教科コースは、主要3教科に加えて「理科」または「社会」を選んで学習できる拡張コースです。

このコースは、「定期テストで総合点を上げたい」「5教科のバランスを整えたい」と考えているご家庭に特におすすめです。

理科や社会は、単元ごとの知識がバラバラに見えて、苦手意識を持つお子さんも多いですが、すららではストーリー仕立てのレクチャーと映像を使って、楽しく理解を深められる工夫がされています。

暗記科目というよりも「イメージで覚える」ことに重点が置かれているので、記憶の定着もしやすく、テスト前の詰め込み勉強ではなく、普段の学習でコツコツと力を伸ばしていけます。

教科選択の自由度もあり、家庭のニーズに合わせて学習を最適化できるのが大きな魅力です。

勉強効果1・理科・社会は、「繰り返し学習」と「確認テスト」で記憶の定着率が高まる

すららの理科・社会は、単に暗記するだけの学習ではなく、「繰り返し学んで、何度も確認する」サイクルが自然に組み込まれています。

とくに理科や社会のように情報量が多く、つい“覚えきれない”と感じやすい教科こそ、すららのようなデジタル教材との相性が抜群です。

講義形式のレクチャーで理解を深めたあと、すぐに確認テストで定着度をチェックできるため、「わかったつもり」で終わらないのが大きなポイント。

さらに、間違えた問題に関しては自動で復習に組み込まれる仕組みになっているので、記憶があいまいなまま進んでしまうこともありません。

繰り返しの中で少しずつ自信がついていくこの構成は、理社に苦手意識がある子ほど効果を感じやすいです。

勉強効果2・ポイントを押さえた要点学習で、時間対効果がとてもいい

すららの理科・社会では、「この単元で本当に覚えておくべきポイントは何か?」をしっかりと絞った要点学習が実践できます。

教科書をまるごと読む必要はなく、必要な知識だけをピックアップして、効率よくインプットできるのが魅力です。

しかも、イラストや図解が多用されていて、文章だけの情報よりもイメージしやすいので、短時間でも理解が進みやすいんです。

忙しい平日でも「今日は10分だけやろう」という感覚で取り組めるため、無理なく継続できるのもポイント。

「効率よく勉強したい」「テスト対策の時間が限られている」と悩んでいる子にとって、すららの理社は“コスパがいい教材”として非常に使いやすい構成になっています。

勉強効果3・通常の塾や学校より、短時間で理解→テスト対策ができるところが強み

塾や学校では、授業時間の都合上どうしても一方通行の説明になりがちで、「わかったつもり」で次の単元に進んでしまうこともありますよね。

すららの4教科コースでは、特に理科・社会において“理解→定着→テスト対策”の流れを短時間で効率よく進められるのが大きな魅力です。

アニメーション付きの講義でわかりやすく説明し、必要な語句をその場で覚え、演習問題で即アウトプット。

この一連の流れがコンパクトにまとまっているので、塾に通うよりも少ない時間でしっかり学べるという声も多いです。

「長時間やらせるのは難しいけど、成果は出したい」と思っている保護者の方にとって、すららは非常に効率的な選択肢です。

すらら5教科コース(国・数・英語・理科・社会)の勉強効果について紹介します

すららの5教科コースは、小・中学生にとって必要な主要教科すべてをカバーした、もっともバランスの取れた学習パッケージです。

国語・数学・英語といった基礎力を鍛える科目に加え、理科・社会といった知識を積み上げていく教科まで網羅されているので、テスト対策や受験準備にも幅広く対応できます。

さらに、すべての教科が“無学年式”で学べるので、「理科は1学年下から復習したい」「英語は中学内容を先取りしたい」といったニーズにも柔軟に対応できるのが大きな魅力です。

個別指導塾のようなきめ細かいサポートを、家庭で・自分のペースで受けられるため、5教科をトータルで強化したい方には非常に心強い教材です。

勉強が苦手な子にも、得意を伸ばしたい子にもフィットする設計になっています。

勉強効果1・全教科を満遍なくカバーし、内申点・通知表UPに直結 / 特に中学生の内申点は「5教科バランス型」が必須

中学生にとって、通知表や内申点は高校受験に直結する重要な指標になります。

すららの5教科コースは、国語・数学・英語・理科・社会すべてを網羅しており、まさに“内申対策に最適”な構成です。

特定の教科だけ力を入れても、内申点は上がりにくいのが現実。

だからこそ、5教科をバランス良く学ぶことが必要不可欠なんです。

すららなら、どの教科も無学年式で自分のレベルに合わせて学べるので、苦手を補いつつ、得意を伸ばすことができます。

定期テストでの点数アップに加えて、「通知表をしっかり上げたい」「オール3→オール4を目指したい」といった目標を持つご家庭には、特におすすめの学習プランです。

AIとコーチのダブルサポートがついているから、進め方に迷わず安心して取り組めますよ。

勉強効果2・高校受験にも直結する実力アップ / 模試や過去問対策にも応用できる

すららの5教科コースは、定期テスト対策にとどまらず、高校受験に向けた“実力アップ”にもつながる構成になっています。

特に、苦手単元の洗い出しや復習が効率的にできる点は、模試や過去問演習に入る前の土台づくりに最適です。

AIがつまずいた部分をすぐに把握してくれるので、何からやればいいか悩むことなく、ピンポイントで弱点克服ができます。

さらに、記述問題や応用問題も豊富に含まれており、「理解→応用→アウトプット」という受験に欠かせない流れを自宅学習の中で自然に組み込めるのが魅力です。

「塾に行かせる前に、まずは基礎を固めたい」「自宅で受験対策を進めたい」というご家庭にとって、すららは心強い選択肢になります。

勉強効果3・5教科すべてAIが自動で弱点を分析し、学習計画を立ててくれるから効率的

5教科すべての学習内容を自分で計画し、バランス良く進めるのはなかなか難しいもの。

でも、すららならAIが学習履歴や正答率をもとに、「どの教科の、どの単元を優先すべきか」を自動で判断し、学習計画を提案してくれます。

この仕組みのおかげで、「今日は何をすればいい?」と迷うことなく、毎日の学習にすぐ取りかかれるんです。

また、進捗に応じて計画は柔軟に見直されるため、「遅れてしまった…」という焦りもなく、自分のペースで安心して続けられます。

5教科対応でこの効率の良さは、他の教材ではなかなか見られない強み。

部活動や習い事で忙しい中学生にも、「時間は限られてるけど、ちゃんと力をつけたい」という希望をかなえてくれる教材です。

勉強効果4・他の教材や塾より、時間あたりの学習効果は高いと感じる人が多い

すららの最大の特長のひとつが、「時間あたりの学習効果が高い」と感じている利用者が多いことです。

塾のように1コマ90分かける必要はなく、1回の学習は20〜30分程度でも、しっかりと理解と定着ができるように構成されています。

特に、無駄な作業や繰り返しの丸暗記ではなく、「わかる→使える→説明できる」という実践的な学びに集中できるのが効率の良さの理由です。

また、自分の苦手に集中して学べるため、「やってるのに伸びない…」という時間のムダがなく、成果に直結する学習ができるのもポイント。

短時間でも「やった感」「できるようになった感」が得られるので、自然と学習のモチベーションも高まります。

「短い時間で成果を出したい!」という子には、ぴったりの教材です。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららは発達障害や不登校でも安心・安全に使える理由

すららについて調べていると、「うざい」というキーワードを目にすることがあります。

でも実際には、多くのご家庭が「安心して使える」「子どもが落ち着いて学べるようになった」といった声を寄せています。

特に、発達障害や不登校など、集団学習が苦手なお子さんにとっては、すららのように本人のペースで進められる教材はとても大きな安心材料になります。

今回は、そんなすららがなぜ「安全に、ストレスなく使える教材」として選ばれているのか、その理由をわかりやすくご紹介していきます。

無理なく、楽しく、そして着実に力をつけられる学習環境を探しているご家庭にとって、きっと役立つ内容になっていると思います。

安全な理由1・「本人のペースで学習できる」からプレッシャーがない

すららの一番の特長ともいえるのが、「本人のペースで自由に学べる」という点です。

発達に特性があるお子さんや、不登校で学校の進度についていけなかった子にとっては、「みんなと同じように進まなきゃいけない」「わからないのに次に進まなきゃ」というプレッシャーが大きなストレスになりがち。

でもすららなら、無学年式だからいつでも戻って復習できるし、逆に得意なところはどんどん先に進めるので、自分に合った学習ができるんです。

授業時間に縛られたり、周りのペースを気にする必要がないから、子ども自身が「自分で選んで進めている」という感覚を持てるのも大きなポイント。

誰かに急かされたり、間違いを責められたりすることもなく、安心して取り組める環境が整っています。

わからなかったところも、アニメや音声の解説を使って、何度でも自分のペースで学べるので、少しずつ「やればできる」という自信にもつながっていきます。

学校の授業の「遅れ」や「先取り」を気にせず、マイペースに学べるから、ストレスが少ない

すららは無学年式なので、学校のカリキュラムに縛られることなく「自分のタイミング」で学べるのが大きな特長です。

学校の授業では、ついていけなかったり、逆に「もうわかっているのに退屈…」と感じることもありますよね。

でも、すららなら「遅れている」「先に進みたい」そんな悩みを気にせず、自分のペースで進められるので、学習に対するストレスがぐっと減ります。

理解度に合わせて戻る・進むが自由だから、「まだそこやってるの?」と感じることもなければ、「先に進みたいのに…」というモヤモヤもありません。

自分が今、どこに取り組むのが一番心地いいかを選べる学習は、子どもの自立心も育ててくれます。

焦らず、誰かと比べず、マイペースに続けられるからこそ、「学ぶことって気持ちいいな」と感じられる環境なんです。

ADHDタイプの子は「集中できる時に一気に」、ASDタイプの子は「毎日決まったペースで」、それぞれに合った使い方ができる

発達障害の特性は人によって異なりますが、すららはその多様な特性にも柔軟に対応できる教材です。

たとえば、ADHDタイプの子には「集中できるときに一気に進める」スタイルが合うことがあります。

すららなら、気分が乗ったときに一気に学習を進めても大丈夫。

逆に、ASDタイプの子には「毎日同じ時間に同じ分量をやる」ことが安心感につながる場合もありますが、すららはそういった習慣づけにもピッタリです。

自分の特性や生活スタイルに合わせて学習リズムを調整できるので、「やらされてる感」が少なくなり、自分で取り組む姿勢が自然と身についていきます。

どちらのタイプの子も、それぞれのやり方で「できた!」を積み重ねられるのが、すららの大きな魅力なんです。

安全な理由2・「対面の緊張や不安がゼロ」だから取り組みやすい

すららの学習は、すべてオンライン上で完結するため、対面でのやりとりやコミュニケーションが苦手なお子さんでも安心して取り組むことができます。

学校や塾では、先生や周囲の視線、発言のタイミングなど、どうしても人との関係が気になってしまう場面が多いですが、すららならそういった緊張感や不安が一切ありません。

自分の好きなタイミングに、自分だけの空間で、落ち着いて学習できることが、継続のしやすさにつながっています。

特に、人前で間違えることに強い不安を感じるお子さんにとって、「間違っても誰にも責められない」「何度でもやり直せる」環境はとても大きな安心材料になります。

プレッシャーや他人の目から解放された学習体験は、自信を育てる土台にもなってくれるんです。

アニメーションのキャラが優しく教えてくれて、正解でも不正解でも感情的な反応をされることはない

すららの授業では、アニメーションのキャラクターが「先生役」として登場し、優しく語りかけながら学習を進めてくれます。

このキャラたちは、正解しても過剰に褒めたり、不正解でも責めたりすることはなく、常に落ち着いた声で寄り添ってくれるのが魅力です。

「怒られたらどうしよう」「間違えたら恥ずかしい」といった不安を持つ子にとって、感情的な反応がないのはとても安心できますよね。

感情の起伏に敏感な子や、対人コミュニケーションに疲れやすい子にも、すららのような穏やかで一貫した対応は心を落ち着けてくれます。

安心して学べるからこそ、集中力も続きやすく、「またやってみよう」と思える気持ちにつながっていくんです。

人とのコミュニケーションに不安がないから安心して学ぶことができる

発達障害のあるお子さんの中には、「人と話すこと自体が疲れる」「相手の反応を読み取るのが難しい」と感じることもありますよね。

そんな子にとって、すららのように“人と直接関わらなくても完結する学習”は、本当にありがたい存在です。

誰かに気を使ったり、空気を読んだりする必要がなく、自分のタイミングで、気兼ねなく取り組めるからこそ、学びに集中しやすくなります。

また、操作もシンプルでわかりやすく、自分で学習を進めていける構造になっているので、「わからないとすぐ聞けないと不安…」というプレッシャーもありません。

自分のペースで、誰かに干渉されずに進められることが、「学ぶ=安心できること」につながっていくんです。

安全な理由3・発達障害に対応した「ユニバーサルデザイン」設計

すららの教材は、発達障害のある子どもたちにも配慮された「ユニバーサルデザイン」を意識して作られています。

たとえば、画面構成はシンプルで余計な装飾がなく、文字サイズや色使いも見やすく設定されているため、視覚的な情報で混乱しにくいのが特徴です。

また、操作も直感的でわかりやすく、「どこを押したらいいのかわからない」といった不安も少なく済むように設計されています。

さらに、1つの学習が短い時間で区切られていたり、繰り返しの内容が多く取り入れられていたりと、集中力が続きにくいお子さんや、記憶の定着に時間がかかる子にも配慮された構成になっています。

こうした細かな工夫の積み重ねが、「安心して使える」「ひとりでも学習が進められる」という信頼感につながっているんです。

すららは「誰でも理解しやすく、つまずきにくい」ように作られている

すららは、どんな子でも「学びやすい」「理解しやすい」と感じられるように、細部まで工夫された教材です。

単に知識を詰め込むのではなく、つまずきやすいポイントをあらかじめ想定した構成になっていて、どの教科でも一歩ずつ確実に理解を積み重ねていけるようになっています。

難しい内容はアニメーションや図解で視覚的に説明され、文章だけでは理解しづらい内容もすっと頭に入ってくる設計です。

問題演習のステップも細かく、少しずつレベルアップするので、いきなり難しくて挫折する…という心配がありません。

子どもが「わかる!」を実感しやすい流れが自然と組み込まれているため、学習に自信を持ちやすくなるのがすららの大きな魅力です。

読字障害(ディスレクシア)、言語理解に時間がかかるASDの子にも分かりやすい

読字障害(ディスレクシア)や、言葉の理解に時間がかかるASD(自閉スペクトラム症)のお子さんにとって、文章中心の教材はハードルが高く感じることが多いですよね。

でも、すららではアニメーションと音声を活用して、言葉だけに頼らない学習ができる仕組みになっているので、文字を読むのが苦手なお子さんや、言葉の処理に時間がかかる子でも安心して使うことができます。

操作もシンプルで、「次に何をすればいいのか」が画面にわかりやすく表示されるため、混乱しにくく、スムーズに進められるのも安心ポイントです。

個別のニーズに合った学習設計がなされていることで、学ぶことに対する不安が和らぎ、「できるかも」と前向きな気持ちを持ちやすくなるのです。

「視覚優位」「聴覚優位」どちらのタイプの子にもマッチしやすいのが特長

すららは、視覚で理解するのが得意な子も、耳からの情報のほうが入りやすい子も、どちらのタイプにも合うように設計されています。

アニメーションによる視覚的な説明や、図や色分けされたスライドは、視覚優位の子にとってとても分かりやすく、情報を整理しやすい仕組みになっています。

一方で、音声によるゆっくりとした解説や、繰り返し聞ける対話形式の授業は、聴覚優位のお子さんにもフィットしやすく、理解の助けになります。

どちらのタイプにも対応しているからこそ、「この教材ならうちの子でもできそう」と思えるご家庭が多いんです。

特性に合わせて、自然に理解できるスタイルが選べるのは、子どもにとって大きな安心材料になります。

「音声速度」を調整できる機能もあるから、「ゆっくり聞きたい」「早く進めたい」など、子どもの特性に合わせられる

すららには、授業中の音声のスピードを自由に調整できる機能がついています。

「聞き取りにくいから、もっとゆっくり話してほしい」「繰り返しはいいから、テンポよく進めたい」など、子どもによって学習時の聞き取りやすさの感じ方はさまざまですよね。

すららでは、それぞれの子の理解のしやすさに合わせて、音声を「ゆっくり」「ふつう」「はやめ」と変更できるので、自分に合ったペースで安心して進められます。

これにより、情報処理に時間がかかる子や、早口が苦手な子でもストレスを感じることなく、学習に集中できる環境が整います。

細かな調整ができることで、より快適に学びを続けられる工夫が詰まっているんです。

安全な理由4・間違えても怒られない・恥をかかない設計

学習中に間違えることを「怖い」と感じてしまう子は多いものです。

特に発達に特性があるお子さんや、不登校などで自己肯定感が下がっている子にとっては、間違い=失敗ではなく、「怒られる」「恥ずかしい」といった不安につながってしまうこともあります。

すららはそうした子どもたちの気持ちに寄り添い、「間違えても大丈夫」「何度でもやり直せる」という安心感を大切にして設計されています。

問題を間違えても、感情的なフィードバックは一切なく、「ここがポイントだよ」と優しくナビゲートしてくれます。

また、間違いに対する解説も丁寧で、「なぜそうなるのか」を視覚や音声を通じてわかりやすく説明してくれるので、次に活かしやすいのも特徴です。

子どもが「安心してミスできる」環境があるからこそ、学ぶことを楽しめるようになり、自信も少しずつ育っていきます。

「否定」ではなく「納得」させてくれるから、自己肯定感が下がりにくい

すららでは、間違えたときにも「なんでこうなるの?」という疑問に優しく答えてくれる解説があり、否定されるような雰囲気は一切ありません。

解説は「これはこうだからね」「次はここを気をつけてみよう」と、子どもが納得できる言葉で構成されており、間違いがあっても自己否定につながりにくいんです。

特に、自己肯定感が下がりやすいお子さんにとって、「間違えても大丈夫」「理由がわかれば次はできる」というポジティブな気づきを得られることは、学習継続の大きな支えになります。

否定的な言葉がなく、優しく導いてくれるすららの学習スタイルは、心が疲れてしまいやすい子にとって、とても大切な学びの居場所になるんです。

学校や塾では感じがちな「恥ずかしい」「できない」といったネガティブ感情を抱きにくい

集団学習の場では、「間違えたらどうしよう」「みんなはできているのに自分だけできない」といった不安や焦りを感じやすいものです。

とくに発達障害や不登校の子どもたちは、周囲と比べてしまったり、自己評価が低くなってしまう傾向も少なくありません。

でも、すららはひとりで静かに取り組める環境なので、他人の目を気にする必要がなく、自分のペースで安心して学習ができます。

わからなくても誰にも見られていない、自分のタイミングでやり直せるという安心感が、ネガティブな感情を抱かせにくくしているのです。

だからこそ、「もう少しやってみようかな」「やり直してみようかな」と思える前向きな気持ちが育ちやすくなるんです。

安全な理由5・「ゲーム感覚」の楽しい仕組みで続けやすい

アニメキャラクターがナビゲートし、クイズ形式やゲーム感覚の要素があるから「もうちょっと続けたい」と思わせる工夫がされてる

すららの授業は、ただ問題を解くだけの「お勉強感」が強い教材ではなく、アニメキャラクターがナビゲートしてくれるストーリー仕立ての内容になっています。

授業の中にはクイズ形式の出題や、正解時にキャラが褒めてくれる演出など、ゲーム感覚で学べる工夫が随所にちりばめられていて、「もう1問だけやってみようかな」と自然に思える仕組みになっています。

とくに、集中が続きにくいお子さんや、「勉強=つらいもの」と感じやすい子にとって、こうした楽しい要素は大きなモチベーションになります。

楽しいから続けられる、続けられるからできるようになる。

このサイクルがすららにはちゃんとあるんです。

ADHDの子は「すぐに褒められる」「すぐに結果が出る」とやる気が続きやすい傾向がある

ADHD傾向のお子さんは、「すぐに結果がわかる」「褒められる」というフィードバックがあると、やる気が維持されやすいという特性があります。

すららは、この点にもよく配慮されていて、問題を解いた直後に「すごいね!」「よくできたね!」というキャラクターからの声かけがあったり、連続正解でちょっとした達成感が味わえる仕組みがあったりと、やる気を引き出す演出がたくさん用意されています。

学習が進むたびに「できた!」という実感が積み重なっていくので、「飽きっぽい」「続けるのが苦手」というお子さんでも取り組みやすくなるんです。

小さな成功体験をその場でしっかり感じられるのは、すららならではの魅力です。

安全な理由6・「すららコーチ」がいるから親子で抱え込まなくていい

すららには、学習の進め方や計画作成をサポートしてくれる「すららコーチ」がついています。

保護者だけで子どもの学習を管理するのは大変ですし、「この方法で合ってるのかな?」と不安になることも多いですよね。

でも、すららコーチがいれば、子どもの状況に合わせたアドバイスをもらえたり、必要なときには計画を見直してもらえたりと、学習の“伴走者”がいる安心感があります。

また、学習の記録やレポートをコーチが一緒にまとめてくれるため、学校への提出資料としても活用しやすく、不登校で出席扱いを目指しているご家庭にも心強い存在です。

「困ったら相談できる人がいる」というだけで、親子ともに気持ちがラクになり、学習もスムーズに進みやすくなります。

親子で無理をしすぎず、安心して学びを続けられる環境が整っているのが、すららの大きな特長です。

ADHDやASD、学習障害の特性を理解した対応をしてくれるコーチが多い

すららでは、発達障害の特性を理解している「すららコーチ」が多く在籍しており、学習に対して不安を抱えるお子さんに対しても、非常に丁寧に寄り添った対応をしてくれます。

ADHDの子どもには「集中力が続くタイミングを見計らった声かけ」、ASDの子どもには「決まった手順や見通しのある学習計画」など、それぞれの傾向に合った配慮をしてもらえるのが特徴です。

コーチ自身が発達特性に理解があることで、保護者にとっても相談しやすく、子どもにとっても信頼できる“学びの伴走者”になります。

親子だけでは難しいことも、専門的な視点からフォローしてもらえることで、学びに対するハードルがぐっと下がり、安心して継続できる環境が整うんです。

コーチが学習計画を立てたり、つまずきポイントを教えてくれる

すららのコーチは、子どもの学習履歴をもとに、一人ひとりに合った学習計画を提案してくれます。

「今日は何をやればいいのか分からない」「どこから始めたらいいか迷う」といった悩みも、コーチと一緒に取り組むことで解消されやすくなります。

さらに、どこでつまずいているかも分析して伝えてくれるので、「ただ進めるだけ」の学習にならず、苦手な部分をしっかりフォローした効率的な学びが実現します。

保護者だけでは見えづらい子どもの理解度や傾向も、コーチの目線からアドバイスをもらえることで、より的確なサポートができるようになるのも嬉しいポイントです。

子ども自身も「一緒に考えてくれる人がいる」という安心感があるからこそ、前向きに取り組みやすくなるんです。

安全な理由7・「完全オンライン」だから家で完結できる

すららは、教材のすべてがオンライン上で完結する仕組みなので、外出せずに学習環境が整えられるのが大きな特徴です。

不登校や通学が難しい時期でも、「家にいるだけで学校と同じように勉強ができる」という安心感は、子どもにとっても保護者にとっても大きな救いになります。

専用アプリや高性能な端末は必要なく、タブレット1台またはPCがあればすぐに始められるので、家庭での準備もシンプル。

すららコーチとのやりとりもすべてオンラインで完結するため、時間の融通もききやすく、忙しいご家庭でも無理なく続けやすいです。

通塾の送迎も不要で、感染症などの外的リスクを避けられる点でも、安心して導入できる教材だと感じる方が多いようです。

タブレット1台あればできるから、環境づくりもシンプルだし、親の負担も減る

すららを始めるために必要なのは、タブレットかパソコンが1台あればOK。

特別な教材やプリントの準備、複雑な設定なども必要ないため、家庭での学習環境を整えるのがとてもラクなんです。

忙しい毎日の中で、親が一から学習準備をするのはなかなか大変ですが、すららならアクセスするだけですぐに学習をスタートできるので、時間的にも心理的にも負担がぐっと減ります。

アニメーション授業や自動記録機能なども備わっていて、進捗の管理も手間いらず。

保護者は「やった?」「今日はどこまで?」と毎回チェックしなくても、レポートで状況を把握できるのも嬉しいポイントです。

学習環境がシンプルだからこそ、無理なく、安心して続けられるんです。

通学できない間も学習の「穴」を作らず、自信を持たせてあげられる

すららは、学校に行けない期間でも、家庭学習をしっかりサポートしてくれるので、学習の「穴」を作らずに済むのが最大のメリットです。

授業に出ていない=何も学べていない、という状態にならないように、すららがその“つなぎ”の役割を果たしてくれます。

しかも、学校と同じ学習指導要領に沿った内容で進められるので、教科の基礎をしっかりカバーでき、「戻ったときに困らないかな…」という不安も和らぎます。

「家でも頑張れてる」「自分の力でできた」という経験が積み重なることで、子ども自身の自信にもつながっていきます。

通学できない間にこそ、自己肯定感を高められる環境を整えてあげたい――そんな思いにしっかり応えてくれる教材です。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの解約・退会方法について紹介します

「すららって良さそうだけど、もしやめたくなったらどうすればいいの?」そんな疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。

特に、「すらら うざい」などの検索ワードを見て、不安になってしまったという方もいるかもしれません。

でも安心してください。

すららは始めるのもやめるのも、きちんと仕組みが整っていて、手続き自体はとてもシンプルです。

ただし、“解約”と“退会”はまったく意味が違うので、その違いをしっかり理解しておくことがとても大切です。

この記事では、すららの「解約」と「退会」の違いをはじめ、実際の解約手続きの流れや注意点についても詳しくご紹介していきます。

はじめての方でもわかりやすいようにまとめていますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

すららの【退会】と【解約】は意味が異なる!それぞれの違いについて解説します

すららの解約は「利用を停止すること」。

毎月の支払い(利用料)を止める手続き。

まず知っておいてほしいのは、「解約」とは“すららの利用を一時的に停止する”手続きだということです。

毎月の利用料金の支払いがストップし、サービスへのアクセスはできなくなりますが、アカウントや学習データはそのまま残ります。

つまり、「今は使わないけど、また使うかもしれない」「しばらくお休みしたい」という方には解約がぴったりの方法です。

再開も比較的スムーズで、以前の学習履歴を引き継いだまま元の状態で再スタートすることができます。

料金の無駄をなくしたいけど、また戻る可能性がある…そんなときは、解約という選択肢がとても便利なんです。

すららの退会は 「すららの会員そのものをやめること」。

データも消える。

一方で「退会」は、すららの会員登録そのものをやめて、完全に利用を終了する手続きになります。

解約とは異なり、退会をするとアカウント情報や学習データ、すべての記録が削除されてしまいます。

もう二度と使う予定がない方や、「子どもが卒業したから完全に終わらせたい」といったケースでは退会を選ぶのが一般的です。

ただし、あとで「また使いたい」と思っても、データが残っていないため一からやり直しになりますし、再入会時には入会金が必要になる場合もあるので注意が必要です。

「もしかしたらまた使うかも…」という迷いがあるうちは、いきなり退会せず、まずは解約して様子を見る方が安心かもしれません。

すららの解約方法1・すららコール(サポートセンター)に電話

すららを解約したいときの最も確実な方法は、「すららコール」と呼ばれるサポートセンターに電話で連絡をすることです。

電話での対応は少し手間に感じるかもしれませんが、直接オペレーターと話ができるので、手続き漏れや不明点が少なく、安心して進められるというメリットがあります。

解約の理由や、再開の可能性について質問されることもありますが、強引な引き止めなどは一切ありません。

解約申請が完了すると、メールなどで正式な通知が届くので、その確認をもって解約が成立したことになります。

電話が苦手な方には、次の方法として「お問い合わせフォーム」からの申請もありますので、ご自身のスタイルに合った方法で進めてみてくださいね。

| 【すららコール】

0120-954-510(平日10時~20時 土日祝休み) |

すららの解約はメールやWEBからは受け付けていない

すららの解約手続きは、少し注意が必要です。

というのも、メールや公式サイトのWEBフォームからの申請だけでは、解約は正式に受け付けてもらえないんです。

最終的には必ず「電話」での連絡が必要となります。

これは、本人確認や契約内容の確認をしっかり行うための対応であり、誤って手続きを進めてしまうことを防ぐためでもあります。

電話手続きと聞くと「ちょっと面倒だな…」と感じるかもしれませんが、解約内容や今後の流れをその場で説明してもらえるので、不安なくスムーズに進めることができます。

すららの公式サイトにも、解約希望の場合は「すららコール」への電話が必要だと明記されていますので、安心して連絡をしてみてくださいね。

すららの解約方法2・電話で本人確認 / 登録者氏名・ID・電話番号など

解約手続きを電話でする際には、本人確認が行われます。

オペレーターに「解約を希望します」と伝えると、登録者の氏名、会員ID、登録時の電話番号などの確認を求められます。

これらの情報をもとに、契約状況を照会し、間違いなく手続きを進めるための確認がされます。

事前にこれらの情報を準備しておくと、スムーズに話が進みますよ。

また、聞き慣れない内容があっても、その場で質問すれば丁寧に答えてくれるので安心です。

なお、契約者本人が連絡を入れる必要がありますので、お子さまが利用している場合でも、保護者の方が手続きを行ってください。

余計なトラブルを防ぐためにも、正確な情報を伝えるようにしましょう。

すららの解約方法3・解約希望日を伝える / 日割り計算はされません

電話での本人確認が終わったあとは、解約希望日を伝えるステップに進みます。

ここで注意が必要なのが、「すららは日割り計算がされない」という点です。

たとえば月の途中で解約を申し出たとしても、その月の1カ月分の利用料金はまるごと発生する仕組みになっています。

つまり、いつ解約しても、その月の料金は払い切りとなるため、「どうせなら月末までしっかり使おう」と考えるのもひとつの方法です。

また、解約希望日を指定できることもありますので、料金の無駄を最小限に抑えるには、できるだけ早めに連絡しておくのがおすすめです。

25日締めというルールもあるため、月末ギリギリではなく、余裕を持ってスケジュールを組んでおきましょう。

すららの退会方法について / 解約手続き完了後に退会依頼をする

すららの「退会」は、「解約」とは別の手続きになります。

まずは毎月の利用料金を停止する「解約」を済ませたうえで、希望する場合にのみ「退会申請」を行う流れです。

退会をすると、アカウント情報や学習履歴、進捗データなどがすべて削除され、完全に“すららとの関係が終了する”形になります。

解約だけでは情報は残りますが、退会をすれば再開時には一からのスタートになりますので、本当にもう使わないと判断したタイミングで行うのが安心です。

基本的には解約手続き後に、電話や問い合わせフォームなどを通じて退会希望の旨を伝えることで手続きを進めることができます。

「また使うかもしれない」という気持ちが少しでもある方は、まずは解約にとどめておくのが無難です。

すらら解約の電話時に退会希望の旨を伝える

もし「もう使う予定はない」とはっきり決まっている場合は、解約の電話連絡時にそのまま「退会も希望します」と伝えることが可能です。

その場でオペレーターが退会の流れについて案内してくれるので、別々に連絡をする手間が省けてスムーズに進められます。

ただし、退会となると学習データが完全に消去されるため、念のためスクリーンショットやレポートの保存をしておくと安心です。

再開予定がまったくない場合や、他の教材に完全に切り替える予定がある場合は、この方法が一番手軽です。

迷っている場合は「いったん解約だけにしておく」という選択肢もありますので、自分の状況に合わせて柔軟に選んでくださいね。

すらら解約後に退会をしなくても全く問題はありません(料金の支払いは停止します)

「解約はしたけど退会まではしていない」という状態でも、すららの料金請求はしっかり止まります。

解約をした時点で、毎月の自動引き落としは停止され、サービスの利用もストップされるため、「退会しなきゃ大変なことになる…」という心配はありません。

実際、再開の可能性がある方や、データをしばらく保持しておきたいという方は、解約のみにとどめているケースが多いです。

再開したい時には、ログイン情報があればスムーズに再スタートできるというメリットもあります。

退会はあくまで「すべてをリセットする」ための手続きなので、「また戻るかもしれないな…」という場合は、退会を急がずに様子を見るのが安心です。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの効果的な使い方について紹介します

「すららはうざい」という口コミを目にして、不安に思った方もいらっしゃるかもしれません。

でも実際は、使い方次第で“とても頼れる家庭学習のパートナー”になる教材なんです。

特に、保護者がすららの特長や機能をしっかり把握し、お子さんの性格や学習スタイルに合わせてカスタマイズしてあげることで、無理なく・楽しく・しっかりと効果が出せるようになります。

この記事では、そんなすららをより効果的に活用するためのポイントを、学年ごとにわかりやすく紹介していきます。

まずは、小学生におすすめの使い方から。

勉強が苦手な子にも、得意をさらに伸ばしたい子にも、ぴったりな工夫がたくさんあるので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

【小学生】すららの効果的な使い方について紹介します

小学生のうちは、学習習慣の土台をつくる大切な時期。

すららを効果的に使うには、「毎日コツコツ続けること」「楽しい!と思えるようにすること」が何より大事です。

おすすめは、まず1回15〜20分ほどの短時間から始めること。

ゲーム感覚で取り組めるすららのレクチャーは、飽きずに集中しやすく、慣れてきたら自然と時間を延ばしていけます。

また、低学年のうちは親子で一緒に画面を見ながら進めて、「ここできたね!」「よくがんばったね!」と声をかけてあげることで、子どものやる気もぐんとアップします。

無理に進めるのではなく、「楽しいから続けたくなる」状態をつくることがポイント。

さらに、復習モードや間違えた問題のやり直しも自動で提示されるので、自然と反復学習ができる仕組みも魅力です。

使い方1・「短時間×頻度」でリズムを作る / 1回20〜30分を目安に、毎日少しずつ続ける

小学生のお子さんにすららを活用する際は、学習時間の“長さ”より“頻度”を意識することが大切です。

最初から長時間やらせようとすると疲れてしまい、嫌なイメージがついてしまうことも。

だからこそ、1回20〜30分ほどを目安にして、毎日少しずつ続けていく「短時間×高頻度」の学習リズムを作っていくのがおすすめです。

すららはゲーム感覚のインターフェースで飽きにくく、1ユニットがちょうどよい区切りになっているため、短時間でもしっかり達成感が得られます。

「毎日ちょっとずつ、でも確実に」というペースを作ることで、学習が習慣化され、無理なく学力を伸ばすことができますよ。

使い方2・「ごほうび制度」を活用する / 1ユニット終わったらシールを貼るとか、小さな達成感を演出すると、やる気が続く

小学生にとって、「できた!」「がんばった!」という達成感は、学習を続ける大きなモチベーションになります。

そこでおすすめなのが、学習後にシールを貼る、ごほうびスタンプを押す、おやつタイムを用意するなど、ちょっとした“ごほうび制度”を取り入れることです。

すららは1ユニットが区切りよく設計されているので、1ユニット終えるごとにごほうびを用意すると、毎日の学習がゲーム感覚で楽しくなります。

「今日はシール3つもらえた!」といった小さな成功体験の積み重ねが、結果として継続力を育てることにもつながります。

親子で「今日はどれくらいできたね」と声をかけ合いながら進めていくと、学習に対するポジティブな印象がどんどん強まっていきますよ。

使い方3・親も一緒に楽しむ姿勢を / とくに低学年は、親が「一緒にやろう!」と言うと素直に取り組むことが多い

とくに小学校低学年のお子さんは、学習に対する姿勢やイメージがまだまだ家庭の雰囲気に影響されやすい時期です。

そんなとき、親が「一緒にやってみようか」と前向きな声かけをするだけで、子どもがすんなり取り組んでくれることがよくあります。

すららはタブレットでの学習ですが、画面を一緒に見ながら「これ面白いね!」「先生の声わかりやすいね!」とポジティブなリアクションを見せることで、子どもの安心感ややる気がぐんと上がります。

「勉強しなさい」ではなく「一緒にちょっとやってみようか?」というスタンスが、学習を「楽しい時間」として印象づけるポイントになります。

最初のうちは、ぜひ親子で並んで取り組んでみてくださいね。

使い方4・苦手克服から入るのがおすすめ / 好きな科目ばかりやると偏るから、すららのAI診断で弱点を把握して、そこから攻略する

すららはAIが学習履歴を分析し、「どの単元が苦手か」「どこでつまずいているか」を自動で見える化してくれるのが特長です。

だからこそ、まずは好きな教科から…ではなく、あえて“苦手な単元”から取り組むのが効果的。

苦手を先に攻略することで、「やればできる!」という自信がつき、他の教科への意欲にもつながっていきます。

また、好きな科目だけを繰り返してしまうと、学力のバランスに偏りが出ることもあるので要注意。

すららのAI診断を使えば、どの単元に戻って学び直せばいいのかも分かるので、「どこからやればいいかわからない…」という不安もなく、親子で取り組みやすくなります。

最初は短時間でもOKなので、苦手を少しずつ減らしていく感覚で取り組んでみてください。

【中学生】すららの効果的な使い方について紹介します

中学生になると、学習内容が一気に難しくなり、部活や塾、テスト勉強などやることも増えていきますよね。

そんな中で、すららをどう活用するかが成績アップのカギになります。

中学生にとってのすららの最大の魅力は、「無学年式で苦手をさかのぼって克服できること」と「AIとコーチが学習計画をフォローしてくれること」です。

定期テストや内申点、さらには高校受験を意識しながらも、自分のペースでしっかり理解を深められる構成になっているので、無理なく継続しやすいのがポイントです。

このあとでは、中学生に特化した活用方法をより具体的に紹介していきますね。

「勉強しなきゃ…」が「ちょっと頑張ってみようか」に変わる工夫がたくさんありますよ。

使い方1・「定期テスト対策」に直結させる / 単元ごとにまとめテストがあるから、テスト範囲を逆算して、今どこをやるべきか計画を立てる

中学生にとって定期テストは、内申点に直結する大事なチャンス。

すららでは、単元ごとに確認テストやまとめテストが用意されているので、テスト範囲に合わせて計画的に学習を進めることができます。

おすすめなのは、学校から配られるテスト範囲表をもとに、「どの単元をいつまでに終わらせるか」を逆算してスケジュールを立てる方法。

AIが苦手な単元を自動で洗い出してくれるので、重点的に復習すべきポイントが明確になり、効率よく対策ができます。

ダラダラと勉強するより、目的を持って「ここをやる!」と決めた方が集中力も高まりますし、成果も実感しやすくなりますよ。

使い方2・部活後の「夜学習」を習慣に / 寝る前の「タブレット学習ルーティン」を決めると、ペースが乱れない

中学生になると、部活動や習い事で帰宅時間が遅くなり、「勉強の時間が確保できない…」と悩むご家庭も多いと思います。

そんなときは、すららを“夜のルーティン”として活用するのがおすすめです。

1回20〜30分で終えられる構成なので、寝る前のちょっとした時間にピッタリ。

部活から帰って、ご飯を食べて、お風呂に入ったあとに「すららタイム」を10分だけでも取り入れることで、学習のリズムを崩さずに続けられます。

「夜にやること」として生活の中に組み込むと、学習習慣が自然と定着していきますよ。

疲れていても短時間で集中できるのが、すららの良いところです。

使い方3・「すららコーチ」をフル活用 / 学習計画のアドバイスやつまずきのサポートをしてくれる

すららを使っていて「どこから手をつけていいかわからない」「苦手が多すぎて不安…」という時こそ、頼りにしてほしいのが“すららコーチ”の存在です。

中学生になると教科数も内容も一気に増えるため、計画的に取り組まないとモチベーションが下がりやすくなります。

すららコーチは、進捗状況を見ながら適切なアドバイスをくれるだけでなく、つまずいたポイントに対して「こうやって進めてみよう」と具体的な提案をしてくれます。

保護者からの相談も可能なので、勉強の方向性に迷ったら、コーチをフル活用してみてくださいね。

一人じゃない安心感があるだけで、学習のハードルはぐっと下がります。

使い方4・「復習と予習」をバランスよく / 英語や数学の文法・公式の理解は予習でやると授業が楽しくなる

すららの最大のメリットのひとつは、「自分のペースで、好きな単元を自由に選べる」という点。

これを活かして、復習だけでなく予習にも取り組むと、学校の授業がグッとわかりやすくなります。

特に英語の文法や数学の公式は、事前にざっくり理解しておくだけでも、授業中の吸収力がまったく変わりますよ。

また、学校で習ってから「あれ?ちょっとわからなかったな」と思ったら、すぐにその単元に戻って復習もできます。

予習と復習をうまくバランスよく使うことで、学習効率が高まり、自信もつきやすくなります。

中学生のうちにこの「予習・復習のサイクル」を作っておくと、高校以降の学習にも役立ちますよ。

【高校生】すららの効果的な使い方について紹介します

高校生になると、学習の難易度はもちろん、将来を見据えた勉強も必要になってきます。

定期テストだけでなく、模試や受験、推薦の内申対策など、目指すゴールが多岐にわたるからこそ、「自分で考えて進める力」が大切になります。

そんな中で、すららは“自分の弱点を見える化し、効率よく補強できるツール”として高校生にも活用されています。

とくに「時間がない中で、どこから勉強すればいいかわからない」と感じている方には、すららのAI診断と学習計画サポートが非常に効果的です。

このあとは、具体的に高校生にとってのすららの使い方や、おすすめの学習スタイルをご紹介していきますね。

使い方1・「苦手克服」×「得意分野の強化」を並行する / つまずいてるところは基礎から復習し、得意分野は応用問題に挑戦する

高校生になると、教科ごとの得意・不得意がはっきり分かれてきますよね。

だからこそ、すららでは「苦手克服」と「得意強化」を並行して進める学習スタイルが効果的です。

つまずいている単元については、すららのAIがさかのぼって基礎レベルから復習できるように誘導してくれるので、抜け落ちた知識を丁寧に補うことができます。

一方、得意な分野は応用問題や発展レベルに挑戦して、着実にレベルアップすることも可能。

理解度に応じて学習ステージを自動で調整できるのは、すららならではの強みです。

「自分に必要な学びだけを効率よく」進められるので、忙しい高校生活の中でも無理なく取り組めますよ。

使い方2・学校の授業が合わない場合は、すららで自分に合うペースで進める

高校では授業のスピードやスタイルが急に難しくなり、「なんとなく分かったふりをしてるけど、実はついていけてない…」と感じる生徒も少なくありません。

すららの強みは、そうした“置いてけぼり感”をなくせること。

無学年式の教材だから、分からない単元まで戻っても誰にも気を使わず、自分のペースで復習できます。

逆に、先取り学習も自由なので、「学校よりも早く進めたい」「自分に合ったスピードで学びたい」という方にはぴったりです。

動画レクチャーも一時停止・巻き戻しが自由自在なので、「理解できるまで繰り返す」が自然にできる環境。

自分に合わない授業でモヤモヤしているなら、一度すららで“自分仕様”の学習ペースを体験してみてください。

使い方3・模試や共通テスト対策に連動 / すららは基礎力の定着にはかなり強い

大学受験を見据えたときに大切なのは、まずは“基礎力の徹底”。

共通テストや模試では、基本をしっかり押さえているかどうかが得点に大きく関わってきます。

すららはこの「基礎を固める」ことに非常に強く、重要なポイントを絞った分かりやすい解説や、自動復習機能によって“わかったつもり”を防ぐ構造になっています。

模試で思うように点が取れない場合、実は基礎が抜けているケースが多いもの。

すららを使えば、AIが苦手部分を洗い出してくれるので、模試やテスト対策にもピンポイントで対応できます。

「応用問題ばかりやっていて、なんとなく曖昧なまま…」という状態から抜け出したい高校生にこそ、すららは効果を発揮します。

使い方4・学習時間を「見える化」する / 学習時間や達成度がグラフで表示される

すららでは、学習した時間や進捗がグラフで自動的に記録され、「見える化」される機能があります。

これは高校生にとって、かなり重要なモチベーション維持ツール。

どれだけ勉強したかを感覚で把握するのではなく、実際の時間・達成率・苦手単元などが数字で表示されることで、「やった感」や「自分の成長」が目に見えるようになります。

「今週はあと〇時間頑張ろう」「数学だけペースが遅れてるな」など、日々の調整もしやすくなりますし、受験勉強の自己管理にも役立ちます。

成績に直結するのは、やはり継続力。

そのための“見えるゴール”がすららにはあるからこそ、自分で計画を立てながら学習したい高校生にはぴったりなんです。

【不登校】すららの効果的な使い方について紹介します

学校に通うのが難しい時期や、不登校になってしまったとき。

そんなとき、学びをまったく止めてしまうのではなく、「今の自分に合ったペースで、できることをする」という選択肢が大切になります。

すららは、不登校の子どもたちに寄り添うための教材として、多くの家庭で選ばれている学習支援ツールです。

無学年式でどこからでも始められ、映像授業もテンポが良く、プレッシャーなく学べる工夫が詰まっています。

さらに、学習状況をレポートとして記録できるので、条件を満たせば「出席扱い」として認定される学校もあります。

このあとは、不登校のお子さんに向けた具体的なすららの活用方法を紹介していきますね。

「焦らず、自分のペースで進めたい」——そんな気持ちを大切にしながら学べる環境づくりに、すららはぴったりです。

使い方1・「生活リズム作り」に役立てる / 朝起きる→学習→休憩…の「ミニ時間割」を作って生活リズムを整えられる

不登校の期間が長くなると、どうしても生活リズムが乱れがちになってしまいますよね。

すららは、そんなときこそ「生活リズムを整えるためのツール」として活用するのがおすすめです。

たとえば、「朝起きたら10分だけすららをやってみる」「昼食後に1ユニットだけ進める」など、学習を“時間の目印”にすることで、自然と1日の流れが作れるようになります。

無理に長時間やる必要はありません。

まずは1日1回、5分・10分の習慣からでもOKです。

生活の中にすららを取り入れた“ミニ時間割”を作ってあげることで、少しずつ日常のリズムが戻ってきます。

「学び」ではなく「整えるためのきっかけ」として使う。

そんな優しいスタートができるのも、すららの魅力のひとつです。

使い方2・「一人でも安心してできる環境」を整える / 自分のペースで、周りを気にせず学べるのがすららの強み

学校に行けなかった経験があると、どうしても「周りと比べてしまう」「見られている感じがつらい」と感じることがあります。

そんな子どもにとって、すららは“ひとりで静かに取り組める安心な場所”になります。

ログインさえすれば、自分のペースで、誰にも急かされずに学べる。

しかも、わからないところがあっても怒られないし、やり直しも何度でもできる。

この「見守られすぎない環境」が、プレッシャーを感じやすい子にとってはとても大切なんです。

静かな自室やお気に入りの場所で、そっとすららを開く。

そうした“自分だけの安心スペース”を作ってあげることで、「もう一度やってみようかな」という気持ちが少しずつ芽生えてきますよ。

使い方3・「成功体験」を増やして自信を回復 / すららの「ほめ機能」を活用する

不登校のお子さんがまず必要としているのは、“小さな成功体験”です。

すららには、そんな成功体験を後押しする「ほめ機能」が備わっていて、1ユニットを完了するごとに「よくがんばったね」「すごい!」といったメッセージが画面に表示されます。

最初はたった5分の学習でも、「ちゃんとできた」「自分でやれた」という実感が残ることで、自信がじわじわと回復していくんです。

さらに、過去の進捗をグラフで見られる機能もあり、「前よりできてる」「こんなに進んだ」と、自分の成長を目に見える形で感じることができます。

大きなステップじゃなくていい。

小さな「できた!」を積み重ねていくことが、再び前を向く第一歩になります。

使い方4・コーチングの活用で「孤立感」を減らす / すららコーチに相談すると、親とは違う「第三者の声」がもらえるので、気持ちの負担が和らぐ

不登校の子どもは、ときに「誰にもわかってもらえない」と感じてしまうことがあります。

そんなとき、親からの声かけだけでは届かないこともありますよね。

そこで心強いのが、“すららコーチ”の存在です。

すららコーチは、子どもの学習状況を見守りながら、必要に応じてアドバイスや励ましのメッセージを送ってくれる「第三者の安心できる存在」です。

ときには親には言いにくいことも、コーチには素直に話せるという子も多く、心の距離を上手に保ちながら関われるのが特徴です。

「あなたをちゃんと見てるよ」「無理しなくていいよ」というメッセージを受け取ることで、子どもの気持ちは少しずつほぐれていきます。

孤立感を抱えやすい子どもにとって、この見えない支えはとても大きな力になります。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららを実際に利用したユーザーの評判を紹介します

すららについて調べていると、「うざい?」という声が気になる方もいるかもしれませんが、実際に使っているご家庭の声を見てみると、安心感や効果に対するポジティブな意見が多く寄せられています。

とくに、不登校や発達特性があるお子さん、学校や塾が合わなかったご家庭からは「すららで変わった」「続けられている」という実感のこもった口コミが目立ちます。

ここでは、実際にすららを使ったユーザーのリアルな感想をご紹介しますので、「うちの子に合うかな…?」と悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

良い口コミ1・うちの子は、元々タブレットが好きで、ゲーム感覚で学べるところがハマったみたいです。

アニメのキャラが優しく教えてくれるので、塾に行くよりも緊張しないし、自分のペースでできるのが良いみたい

この口コミでは、タブレットやアニメが好きなお子さんにとって、すららの教材は“勉強”というより“遊びながら学べるツール”としてぴったりだったようです。

特に塾のような対面の緊張感がない点が、お子さんにとっては大きな安心だったとのこと。

すららではキャラクターが優しくナビゲートしてくれるため、間違えても焦らず、自然と「もっとやってみようかな」という気持ちが生まれやすいのが特徴です。

タブレットが得意な子ほど、自分のペースで学習をコントロールできる喜びも感じられるので、日々の学習が「続くかどうか不安…」というご家庭にもおすすめしやすい教材だといえそうです。

良い口コミ2・ADHD気味で集中力が長続きしない子でも、すららはアニメーションやイラストで説明してくれるので理解しやすいです

こちらのご家庭では、集中力に波のあるお子さんでも、すららのアニメーション授業がぴったりだったとのことです。

映像やイラストでの解説は、文字情報だけの教材と違って、視覚的にインパクトがあり、内容が頭に入りやすくなる効果があります。

短時間で区切られた授業構成も、「今日はこれだけ」と決めて取り組みやすく、集中が続かない子でも無理なく学習できたという実感があったそうです。

「自分でやりたいと言って取り組むことが増えた」という声もあり、教材の相性ひとつで、学びへの姿勢が変わるきっかけになるんだなと感じられる口コミでした。

良い口コミ3・学校に通えない期間が長く、勉強にブランクがありましたが、すららなら自分のレベルに合わせて無理なく進められました。

先生の顔を見ずに自分だけのペースで学べるので、安心感があります

不登校の期間が続いていたご家庭からの声です。

学校の授業に戻ることが難しく、「どこから再開したらいいのか分からない」という不安があったそうですが、すららの“無学年式”の仕組みによって、自分のレベルに合った学習を自由に進められたことが大きな安心材料になったようです。

また、「先生の顔が見えない」ということも、緊張しやすい子にとってはとても重要で、プレッシャーなく学習に集中できる環境が整っていたとのこと。

学校に戻る前のステップとしても、すららは心の負担が少なく、前向きな第一歩を踏み出すきっかけになってくれたようです。

良い口コミ4・塾に通う時間が取れなかったけど、すららは家でスキマ時間にできるから便利!部活が忙しくても、夜に少しずつ進めていけるし、テスト対策にも使えるのがいい

この口コミでは、塾に通う時間が取れない忙しい家庭の中でも、すららが「スキマ時間を活かせる教材」として活躍している様子が伝わってきます。

すららは時間割に縛られず、自分の好きな時間に好きな教科を選んで進められるため、部活や習い事で忙しい中学生や高校生にもぴったり。

テスト前は重点的に苦手な単元を復習することもできるので、日々の学習から受験対策まで幅広く活用できます。

「家で、ひとりで、すぐに取り組める」その手軽さと柔軟さが、多忙な現代の子どもたちに合っていると実感されている口コミです。

良い口コミ5・発達に凸凹があって、書くことが苦手な子ですが、すららはタブレット操作で進められるので、嫌がらずに学習ができています

書くことに苦手意識があるお子さんにとって、紙の教材やノート学習はそれだけでハードルが高く感じるもの。

でも、すららはタブレットで操作しながら進められる設計なので、書字が苦手なお子さんでもストレスなく取り組めるのが大きなメリットです。

ペンを持つことに抵抗がある子や、手の動きに不器用さがある子も、画面をタップしたり音声を聞いたりする形で学習できるので、「できるかも」と思える機会が増えていきます。

特に発達に凹凸のある子どもたちには、「合う・合わない」がとても重要になりますが、すららはこうした子どもたちが安心して学べるように設計されていて、本当にありがたい教材です。

学習への抵抗感がぐっと減ったというご家庭の声には、納得感があります。

悪い口コミ1・タブレットで勝手に学んでくれると思っていたけど、低学年の子は一人で進めるのが難しいこともあり、結局そばで見守ることに…。

もう少し親が楽できる設計だったらよかったかな

すららは「自分で学習を進められる教材」として知られていますが、実際には年齢や発達段階によってその“自立度”は大きく変わります。

特に低学年のお子さんや、初めてタブレット学習に触れる子の場合は、操作方法や内容の理解に手助けが必要になる場面も多いようです。

この口コミでは、「タブレットなら親が関わらずに済むと思っていたけれど、結局そばで見守ることに」というリアルな声が寄せられています。

学習の土台がまだ整っていないうちは、親の関与がある程度必要になる点は、事前に知っておいたほうが良さそうです。

今後、さらに低学年向けの操作サポートや誘導機能が強化されると、より多くのご家庭に使いやすい教材になるかもしれませんね。

悪い口コミ2・初めは楽しく続けられていたのですが、不登校の子だと一度やる気が下がると放置してしまう…。

サポートメールや先生からのアドバイスは来るけど、やっぱり一人だと限界を感じることもあります

すららは「ひとりで学習を進められる」ことが大きな魅力ですが、やる気や気分に波があるお子さんの場合、「始めるきっかけ」が掴みにくくなることもあります。

特に不登校のお子さんは、学習だけでなく心のエネルギーも波があるので、「やらなきゃいけないけど動けない」となってしまうケースも…。

この口コミでは、コーチからの連絡はあるものの、それでも自力で立て直すのが難しかったとのことです。

「完全に任せきりにせず、時々声をかけたり、一緒に進める時間を作ることで、うまく続けられた」という声もあるため、最初のうちは家庭でのサポートも少し残しておくのが良いかもしれません。

悪い口コミ3・高校生用のコースを受講していますが、基礎に時間をかけすぎる印象です。

進学校に通っていると、物足りなさを感じるかもしれません

すららの高校生向けコースは、基礎を丁寧に固めてからステップアップする設計になっており、どちらかというと“学び直し”や“再スタート”を意識した内容になっています。

そのため、すでにある程度の学力があり、進学校で高度な内容に触れているお子さんにとっては、「物足りない」「テンポが遅い」と感じることがあるようです。

すららはどちらかというと、苦手意識がある教科の復習や、基礎の定着を重視したい子に合う設計なので、応用力や発展的な内容をどんどん進めたい方には他の補強教材を併用するのが現実的かもしれません。

「基礎に不安があるなら合うけど、得意科目の強化には物足りない」という正直な声は、教材選びの参考になりますね。

悪い口コミ4・アニメーションで楽しく学べるのはいいけれど、うちの子は飽きるのも早くて…。

もう少し、変化に富んだコンテンツがあると良いですね

アニメキャラクターのナビゲートや対話形式の授業は、初めて使う子にとっては「わかりやすい」「楽しい」と感じられやすい反面、飽きっぽいタイプのお子さんには「いつも同じパターンで退屈…」となってしまうこともあるようです。

この口コミでは、「内容はいいけど、慣れてくると刺激が足りない」と感じたとのこと。

すららの授業はテンポよく作られているものの、動画のスタイルやキャラのやり取りが繰り返しになることで、マンネリを感じやすくなる子もいます。

こうした場合は、「時間を区切ってやる」「他の教材と組み合わせる」など、変化を持たせた学習スタイルにしてみると、続けやすくなるかもしれませんね。

悪い口コミ5・通塾よりは安いですが、長期間利用を考えるとそれなりに負担感があります。

特に兄弟で同時に使う場合は、一人ずつの契約が必要なので、コストはやっぱりかさみます

すららは、月額制で始めやすい反面、長期的に見ると「意外と費用がかさむ」と感じるご家庭も少なくありません。

とくに兄弟での利用を検討している場合、「1契約で複数人使える」と誤解されがちですが、実際にはアカウントごとに契約が必要になります(※ただし、割引制度があることも)。

通塾に比べれば安価とはいえ、数ヶ月~1年以上使い続けるとトータルの出費も無視できないものに。

とはいえ、塾のように通う時間や交通費がかからず、家庭で完結できる便利さや、サポート体制を考えると、「価格以上の価値がある」と感じて継続している家庭も多いようです。

ご家庭の学習目的や期間に応じて、どこまでを“コスト”と考えるかがポイントですね。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの会社概要を紹介します

すららについて調べていると、「教材の内容」や「効果」だけでなく、「どんな会社が運営しているの?」という点も気になる方が多いと思います。

特に、お子さんが毎日使う学習ツールだからこそ、「ちゃんとした企業が提供しているのか」「信頼できる実績があるのか」という点は、教材選びの中でもとても大切な要素ですよね。

すららを運営しているのは「株式会社すららネット」という会社で、2008年に設立されました。

本社は東京都千代田区にあり、全国の学校や教育機関、自治体とも連携して、ICTを活用した教育支援を行っている企業です。

すららネットは、文部科学省のガイドラインにもとづいた不登校支援や、発達障害への対応にも力を入れており、「教育格差をなくす」というビジョンのもと、幅広い学びの支援を続けています。

また、すららネットは東証グロース市場に上場している企業でもあり、透明性の高い運営体制と実績を持っていることから、多くの保護者や教育関係者から信頼されています。

「うちの子に使わせても大丈夫かな?」という不安を感じている方でも、企業としての基盤がしっかりしているすららネットなら、安心して導入を検討できると思いますよ。

| 運営会社 | 株式会社すららネット |

| 創業 | 2008(平成20)年8月29日 |

| 本社住所 | 〒101-0047

東京都千代田区内神田1-14-10 PMO内神田7階 |

| 従業員数 | 正社員88人、契約社員5人 |

| 資本金 | 298,370千円 |

| 代表取締役 | 湯野川 孝彦 |

| すらら公式サイト | https://surala.co.jp/ |

| すららの講座一覧 | ・3教科(国・数・英)コース

・4教科(国・数・理・社)コース ・5教科(国・数・理・社)コース |

参照:会社概要(すらら公式サイト)

【すらら】はうざい!?についてのよくある質問

「すらら」は、教育現場で注目を集めるタブレット教材ですが、その導入にあたり懸念や不安を持つ声も。

本記事では、「すらら」に関するよくある質問に焦点を当て、そのうざさについて考察していきます。

一歩進んだ教育環境づくりに向けて模索する中で、「すらら」のどんな点が評価され、どのような課題が浮かび上がっているのか。

その真相に迫ります。

教育の未来を担う子どもたちにとって、タブレット教材が果たす役割や影響についても議論し、この新たな教育手法がもたらす可能性について探求します。

すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?

「すららはうざい」といった口コミを見かけることもありますが、その多くはアニメキャラクターによるナビゲーションや、繰り返しの声かけが「子どもっぽく感じた」「何度も言われて煩わしかった」といった感覚によるものです。

特に年齢が高いお子さんや、すでにある程度の学力がある子どもにとっては、テンポのゆっくりさが合わないと感じることがあるかもしれません。

ただ一方で、「やる気を引き出してくれる」「優しく声をかけてくれるから続けやすい」という好意的な声も多く見られます。

感じ方には個人差がありますので、まずは体験版などを通して、お子さんとの相性を確認してみるのがおすすめです。

関連ページ:すららはうざい?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較

すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください

すららでは、発達障害のあるお子さんに配慮した「すらら発達支援コース」が用意されています。

基本的には通常のすらら教材を使用しながら、発達特性に理解のある専任のすららコーチが学習のサポートをしてくれるコースです。

料金は通常の月額料金(例:3教科で約8,800円〜)に、追加で数千円の支援料金が上乗せされる形になりますが、支援の手厚さを考えると非常に安心感があります。

また、療育手帳をお持ちの方や支援が必要なお子さん向けに、割引制度が適用されることもあるため、詳細は公式サイトでの確認か、すららに直接問い合わせるのがおすすめです。

関連ページ:すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?

すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?

はい、すららを活用した学習が「出席扱い」として認められるケースは全国に多数あります。

文部科学省のガイドラインに基づいて、不登校のお子さんが家庭での学習を継続している場合、その取り組みが教育の一環と判断されれば、出席日数に換算されることがあります。

すららは学習の履歴が細かく記録され、学習内容も学校の指導要領に準じているため、提出資料としても信頼性があります。

実際に申請を行う際には、学校や担任、場合によっては教育委員会と連携しながら、必要な書類を提出することが必要です。

まずは学校に相談してみるとスムーズですよ。

関連ページ:すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて

すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください

すららでは時期に応じて、入会時に利用できるキャンペーンコードが配布されることがあります。

このコードを入力することで、入会金の割引や初月無料といった特典が受けられる場合があります。

キャンペーンコードの使い方はとても簡単で、申し込みフォームにある「キャンペーンコード」欄に該当の文字列を入力するだけでOK。

公式サイトや提携している教育系メディア、SNSなどでもコードが配布されていることがありますので、事前にチェックしておくとお得にスタートできます。

キャンペーンには有効期限があるので、見つけたら早めに使うのがおすすめです。

関連ページ:すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について

すららの退会方法について教えてください

すららを退会したい場合は、保護者専用のマイページから手続きが可能です。

ログイン後、退会フォームに必要事項を入力して送信すれば、手続きは完了となります。

特別な引き止めや長いアンケートなどもなく、スムーズに退会できたという声が多く見られます。

ただし、退会のタイミングによっては次月の請求が発生することがあるため、「いつまでに手続きすれば翌月の課金が止まるか」を事前に確認しておくと安心です。

また、再入会も可能なので「ちょっとお休みしたい」という場合も気軽に対応できます。

サポートへの問い合わせも丁寧なので、安心して相談できますよ。

関連ページ:すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?

すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?

すららの利用にあたって基本的に必要なのは、「入会金」と「毎月の受講料」のみです。

入会金は初回のみ発生し、プランによって異なりますが、7,000円前後が目安となります。

毎月の受講料は教科数によって変動し、3教科でおおよそ8,000円台、5教科だと約1万円前後になります。

教材はすべてオンラインで完結するため、別途テキスト代や教材購入費は不要です。

追加で費用がかかる可能性があるとすれば、「すらら発達障害コース」などのサポート付きプランを選んだ場合や、オプション教材を希望するケースですが、それ以外の隠れた費用はほとんどありません。

シンプルで明確な料金体系なので、安心して利用を始められると思いますよ。

1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?

すららでは、基本的に「1契約=1人の利用」という考え方になっています。

つまり、1人分の受講料で兄弟や姉妹が一緒に使うことはできません。

これは、すららがそれぞれの学習履歴や理解度に応じた進捗を個別に管理しているからです。

ただし、同じ家庭で2人以上のお子さんが利用する場合には、兄弟割引などの特典が適用されるケースもあります。

詳細は契約時や公式サイトで確認できますが、「兄弟それぞれに合った学習計画を立ててほしい」「個別のレポートがほしい」というご家庭には、別々の契約の方が安心です。

共用できないことに最初は不便さを感じるかもしれませんが、それだけ個別に手厚いサポートがあるという証拠でもあります。

すららの小学生コースには英語はありますか?

はい、すららの小学生コースには英語も含まれています。

英語学習は、「リスニング」「リーディング」「スピーキング」の3技能に対応しており、早い段階から英語に触れたいご家庭にはぴったりです。

ネイティブの音声を聞きながら進められるリスニング、音読チェックでのスピーキング、読み取り問題でのリーディングなど、バランスよく学べる構成になっています。

小学生にとっては、アニメーションによる解説やクイズ形式の出題も多く、英語が苦手な子や初めて触れる子でも楽しみながら学べるようになっています。

「学校の授業だけでは不安」「英語を楽しく身につけたい」と思っているご家庭にとって、すららの英語コースは心強い味方になるはずです。

すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?

すららでは、学習者一人ひとりに「すららコーチ」がついてサポートしてくれる仕組みがあります。

コーチは、学習の進め方についてアドバイスをくれたり、苦手な教科への取り組み方を一緒に考えてくれたりと、子どもが無理なく続けられるようにサポートしてくれます。

例えば「最近やる気が出ない」という相談や、「テストに向けてどの教科を重点的にやるべきか」なども気軽に聞くことができ、保護者にとっても心強い存在です。

さらに、学習レポートの作成や学校への提出書類のアドバイスなども対応してもらえるため、不登校で出席扱いを目指す場合にも大きな助けになります。

「ただの教材」ではなく、「人とつながって学べる安心感」があるのが、すららのコーチ制度の魅力です。

参照:よくある質問(すらら公式サイト)

【すらら】はうざい!?他の家庭用タブレット教材と比較しました

「すららはうざいって聞いたけど、実際どうなの?」

「他の家庭用タブレット教材と何が違うの?」

そんな疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。

SNSや口コミサイトでは、すららに対して「サポートがしつこい」「キャラが子どもっぽい」といった声もあれば、「コーチがいるから続けやすい」「自分のペースでできて助かってる」といった好意的な意見もあります。

つまり、“合うか合わないか”は、教材そのものの問題というより「どんな子に向いているか」「家庭でどう活用するか」によるところが大きいんです。

この記事では、チャレンジタッチ・スマイルゼミ・スタサプなど、他の代表的な家庭用タブレット教材と比較しながら、すららの特徴や向いているタイプをわかりやすく紹介していきます。

迷っている方の判断材料として、ぜひ参考にしてみてくださいね。

サービス名

月額料金

対応年齢

対応科目

専用タブレット

スタディサプリ小学講座

2,178円~

年少~6年生

国語、算数、理科、社会

✖

RISU算数

2,680円~

年中~6年生

算数

必須

スマイルゼミ小学生コース

3,278円~

小学1年~6年

国語、算数、理科、社会、英語

必須

すらら

8,800円~

1年~高校3年

国語、算数、理科、社会、英語

✖

オンライン家庭教師東大先生

24,800円~

小学生~浪人生

国語、算数、理科、社会、英語

✖

トウコベ

20,000円~

小学生~浪人生

国語、算数、理科、社会、英語

✖

天神

10,000円~

0歳~中学3年

国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作

必須

デキタス小学生コース

3,960円~

小学1年~6年

国語、算数、理科、社会

✖

DOJO学習塾

25,960円~

小学生~中学生

漢字・語い・英単語・計算

必須

LOGIQ LABO(ロジックラボ)

3,980円~

小学1年~6年

算数、理科

✖

ヨミサマ。

16,280円~

小学4年~高校生

国語

✖

家庭教師のサクシード

12,000円~

小学生~高校生

国語、算数、理科、社会

✖

ヨンデミー

2,980円~

なし

読書

✖

【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較まとめ

この記事では、タブレット教材【すらら】について、料金や噂について比較し、口コミを掲載しました。

タブレット教材を選ぶ際には、様々な要素を考慮する必要がありますが、他の利用者の意見や評価を参考にすることも重要です。

【すらら】に対する口コミは様々ですが、その中には悪評も含まれていることが分かりました。

一方で、良い口コミも多く見られ、利用者によっては有益な教材として評価されている点も確認できました。

このように、タブレット教材【すらら】には賛否両論が存在し、個々のニーズや環境によって評価が異なることが分かります。

最終的に、タブレット教材を選ぶ際には、自身やお子さんの学習スタイルや目標に合ったものを選ぶことが重要です。

口コミや評価を参考にしながらも、実際にご自身で体験し、適切な教材を見極めることが大切です。

【すらら】を含むタブレット教材を有効活用し、学習の効率化や興味喚起につなげていただければ幸いです。