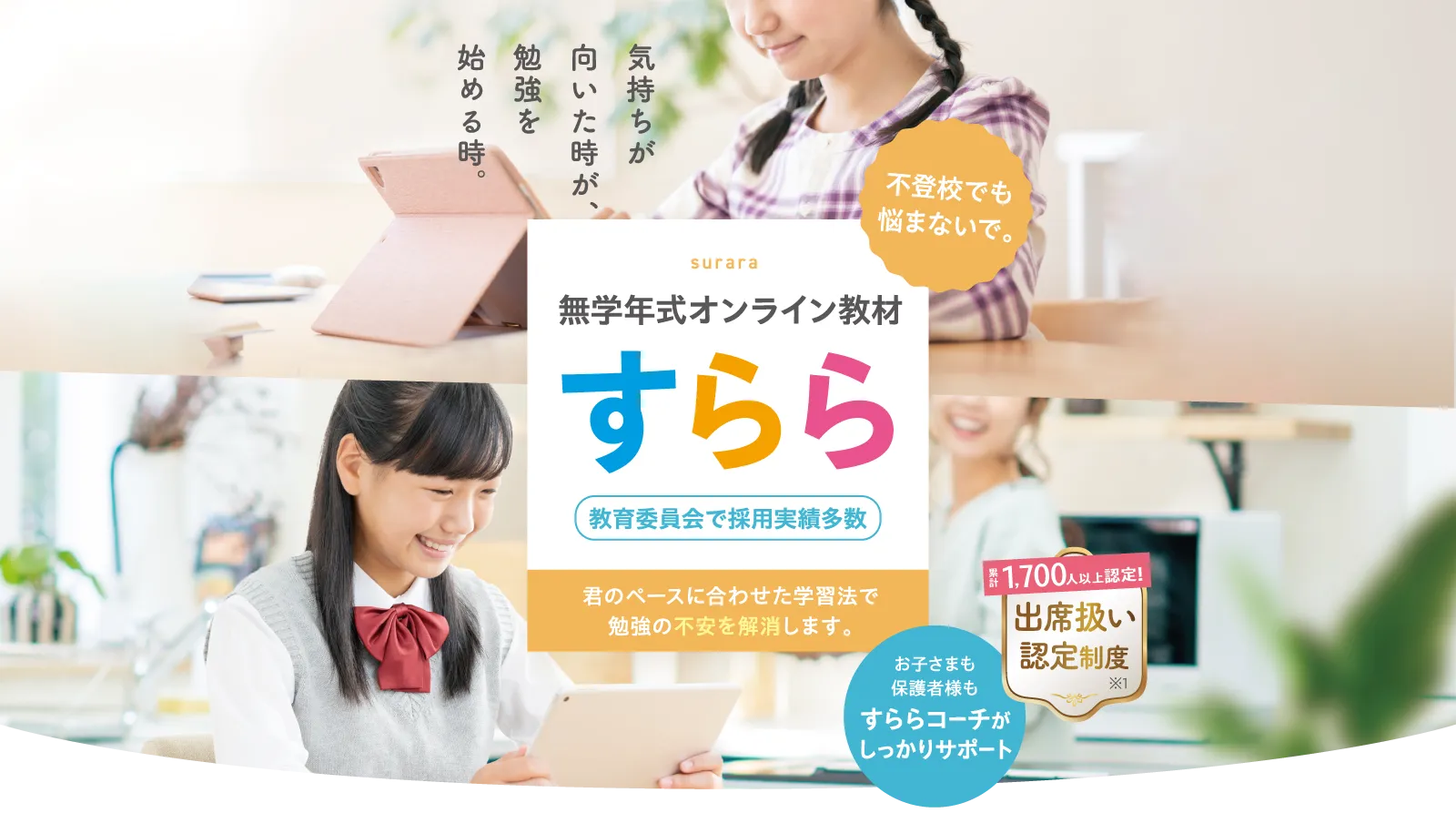

すららは発達障害の料金が安くなる?すららが発達障害や学習障害の子供におすすめの理由について

発達障害や学習障害のある子どもにとって、学習の進め方や環境が合うかどうかは、勉強への意欲や継続につながるとても大切なポイントです。

すららは、そういった特性を持つ子どもたちにもやさしく寄り添えるような設計がされている教材で、保護者の間でも高く評価されています。

特に、発達障害の支援対象となっているご家庭の場合、すららの教材を補助金の対象として利用できることもあり、結果的に料金が実質的に安くなるケースもあるようです。

また、学年にとらわれない無学年式で、わからないところに戻ってじっくり学べる構造や、集中が途切れがちな子どもでも取り組みやすい画面設計など、工夫が随所に感じられます。

ここでは、すららがなぜ発達障害のある子どもにおすすめなのか、その理由を詳しくご紹介していきます。

理由1・ADHD、ASD、自閉スペクトラム症、LD(学習障害)など幅広く対応している

すららは、ADHD(注意欠如・多動性障害)、ASD(自閉スペクトラム症)、LD(学習障害)など、さまざまな発達特性を持つ子どもたちの学びをサポートする仕組みが整っている教材です。

たとえば、ADHD傾向のある子どもには短時間での区切りがあるレッスン構成が合っており、集中が切れにくいように設計されています。

また、ASDの特性に配慮して、画面や音声の過剰な刺激を避け、情報量を調整できるように工夫されています。

さらに、読み書きに困難があるLDのお子さんには、視覚・聴覚の両面からアプローチするレッスンが用意されており、得意な感覚を活かして理解を深めることができます。

これらの特性に応じた学習の工夫は、単なる教材ではなく「支援ツール」としても非常に価値のあるものだと感じます。

理由2・完全無学年式で「自分のペース」で学べるから安心

すららが発達障害や学習障害のある子どもに選ばれている大きな理由の一つが、完全無学年式の学習スタイルです。

一般的な学校教育では、学年ごとに内容が決まっていて、理解が追いつかなくても次に進んでしまうということが多くあります。

しかし、すららでは学年にとらわれず、つまずいている単元にさかのぼって学習したり、得意な部分はどんどん先に進めたりと、個々の進度に合わせて柔軟に学ぶことができます。

この「自分のペースでOK」という安心感が、特性を持つ子どもたちにとっては大きな支えになるんです。

勉強に対して苦手意識を持っていた子が、自信を取り戻していく姿を見ると、保護者としても続けさせて良かったと実感できるはずです。

自宅でリラックスした状態で学べるという環境も、集中力に波のある子にとっては助かるポイントだと思います。

小1レベルから中3まで、学年を自由に行き来できる

すららの教材は、完全無学年式だから、小1の内容から中3レベルまで、学年に関係なく自由に行き来できるのが特徴です。

これは、発達障害や学習障害を持つ子どもにとって、非常に心強いポイントです。

たとえば「分数」が苦手な中学生が、小学校の内容にさかのぼって学び直すこともできますし、逆に得意な科目については学年を超えてどんどん先取り学習することも可能です。

学校ではどうしても「この学年の内容をこの時期に」という進め方になりますが、すららではその縛りがなく、個人の理解度や興味に応じて自在に学びを深められます。

本人の自信を削ることなく、つまずきをひとつずつ乗り越えていける柔軟な構成は、他の教材ではなかなか見られない大きな魅力だと感じます。

本人のペースに寄り添ってくれるから、ストレスが少ない

学習に苦手意識を持つ子どもにとって、「周りと比べられない」ことは、何よりも安心できる要素です。

すららは完全に個別進行型なので、他人のスピードに合わせる必要がありません。

本人の理解度や集中力の波に合わせて、進める日もあれば、ゆっくり確認しながら学び直す日もある。

そんな柔軟さがあるからこそ、ストレスが少なく、続けやすい学習環境が作られるのだと思います。

保護者からの「早くやって!」という声かけが不要になるという点でも、家庭の雰囲気が穏やかになるという感想もよく聞かれます。

「今日はここまででOK」と自分で決められる余白があるからこそ、自主性も少しずつ育っていきます。

急がせず、追いつかせようとせず、じっくり見守る学習スタイルは、発達特性のあるお子さんにとっては理想的な形です。

理由3・間違えても否定されない!「自己肯定感」を守る設計

発達障害や学習障害のあるお子さんにとって、学習の中で間違えることは、大人が思っている以上に心に響くものです。

「またできなかった」「自分はダメなんだ」と感じてしまう体験を繰り返すと、勉強への意欲がどんどん薄れてしまうケースもあります。

すららはそういった心理的なハードルを最小限に抑える工夫がなされており、「間違えること=悪いこと」ではないというスタンスで設計されています。

解答が不正解だった場合も、責めるようなメッセージではなく、「なぜ間違えたのか」をやさしく解説してくれるので、子どもは怖がらずに次へ進めるんです。

このように、自己肯定感を守りながら、自然と学びへの姿勢が育つ教材は、とても貴重な存在だと感じます。

間違えた時、「バツ!ダメ!」ではなく、「なぜ間違えたのか」を丁寧に解説してくれる

すららの教材では、間違えたときに「不正解!」と強く否定するような演出は一切ありません。

代わりに、「どうして間違えたのか」「どこを見落としたのか」を、丁寧に、かつわかりやすく解説してくれるんです。

これは、発達障害のあるお子さんだけでなく、すべての子どもにとって安心できる工夫だと思います。

「バツ!」と表示されたり、「やり直し!」とだけ言われる教材だと、失敗を恐れて次に進むことができなくなってしまう子もいますよね。

でもすららは、間違えたこと自体を学びのチャンスに変えてくれるので、失敗をポジティブに受け止められるようになります。

こうした声かけや表現の違いが、子どもにとっては大きな違いとして心に残るのではないでしょうか。

アニメーションでわかりやすくフォローしてくれるから、恥ずかしさや恐怖がない

すららの教材は、アニメーションを使って先生役のキャラクターが優しくフォローしてくれるため、子どもが間違えても恥ずかしさを感じにくい設計になっています。

人前で間違えることに敏感なお子さんも多いですが、アニメーションのキャラクターが自然な流れで「こうするとよかったね」と声をかけてくれるだけで、プレッシャーを感じずに学び直すことができるんです。

表情やトーンも穏やかで、子どもが安心して画面と向き合えるよう工夫されています。

「間違える=悪いこと」という思い込みを少しずつ手放していけるのは、こうした優しい演出の力も大きいと思います。

感情に寄り添ったデザインが、学びの継続にしっかりとつながっているのが伝わってきます。

失敗に対する耐性が育つし、「またやってみようかな」と思える環境が整ってる

すららを使って学習していると、「間違えてもまた挑戦すればいい」という空気が自然と身についてきます。

これは、教材自体が間違いを責めるのではなく、「失敗は成長の一部」として扱ってくれるからこそ生まれる雰囲気です。

何度でも解き直せる構成や、丁寧な解説、そして優しいキャラクターのフォローがあることで、子どもは徐々に「失敗=怖くない」と思えるようになっていきます。

特に発達障害や学習障害を持つお子さんにとっては、挑戦する前に「また間違えるかも」と不安になりやすいものですが、すららでは「またやってみようかな」と前向きに気持ちを切り替えられる工夫がたくさん詰まっています。

この環境こそが、自己肯定感を育てる大きな力になっているのだと感じます。

理由4・ビジュアル&音声で「多感覚学習」ができる

すららは、視覚・聴覚の両方を活用した「多感覚学習」ができる教材です。

テキストだけで学ぶのではなく、アニメーションや音声による解説、文字や図の動きなど、さまざまな刺激を組み合わせて学びを進められるようになっているんです。

これは、特に注意の持続が難しい子や、読むより聴く方が理解しやすいといった特性を持つ子どもにとって、非常に有効な学習スタイルだといえます。

目と耳の両方で内容を捉えることができるので、理解が定着しやすく、記憶にも残りやすいというメリットがあります。

また、単調になりがちな家庭学習でも、視覚的な動きがあることで飽きずに続けられるという声も多く聞かれます。

子どもの「楽しい!」という感覚を大切にしながら学べるのは、すららの大きな強みだと感じます。

発達障害の子は、「耳から覚えるのが得意」「目で見るのが得意」など、感覚の偏りがあることが多い

発達障害のある子どもには、「聴覚が得意」「視覚が得意」など、感覚に得意・不得意の偏りがあることがよくあります。

文字を読むのは苦手でも、耳で聞いたことはすぐに覚えられる子もいれば、逆に音声よりも図やイラストを見た方が理解しやすいという子もいます。

学校の一斉授業ではなかなかこういった感覚の違いに対応するのは難しいのが現状ですが、すららではアニメーションによる解説、キャラクターの音声ナビゲーション、動きのある視覚的な説明など、いろいろな刺激を組み合わせて学べる仕組みが整っています。

だからこそ、お子さんの得意な感覚にフィットする学び方が自然と見つかるのです。

これにより、無理に苦手な方法で理解しようとするストレスが減り、学ぶことそのものが少しずつ楽しいものに変わっていくようになります。

視覚優位・聴覚優位の子どちらにも対応しやすい

すららは、視覚優位の子にも聴覚優位の子にもフィットするように作られているのが大きな特長です。

視覚優位の子には、図解や動きのあるアニメーションを通じて、言葉だけでは伝わりにくい概念をしっかり理解できるような工夫がされています。

一方で、聴覚優位の子どもには、キャラクターの音声解説や読み上げ機能が助けになります。

文字情報だけに頼らず、音と映像の両方をバランスよく組み合わせていることで、どちらのタイプのお子さんにも対応しやすい設計になっているんですね。

このような多感覚的なアプローチが可能だからこそ、それぞれの特性に合った理解の仕方が見つかりやすく、自然と「わかった!」「できた!」という体験が増えていきます。

お子さんのタイプに合わせた学びを選びたいご家庭には、とても心強い選択肢です。

理由5・集中力が続かない子でも「短時間・繰り返し学習」でOK

発達障害や学習障害のあるお子さんの中には、集中力が続きにくいという特性を持っている子も少なくありません。

長時間の学習や、一気に多くの情報を処理することにストレスを感じることもあります。

すららでは、こうした子どもたちでも無理なく続けられるように、1回の学習が10〜15分程度の「スモールステップ」で構成されているのが特徴です。

1つのステップが短いからこそ、「これだけはやってみよう」という気持ちが生まれやすく、やり終えたときには小さな達成感も得られます。

短時間の学習を繰り返すことで定着率も高まり、少しずつ勉強が習慣化していくという良い循環が生まれます。

集中力に波があるお子さんでも、「今日は少しだけ頑張ろう」ができる設計は、親にとっても安心材料になると思います。

1回の学習が10〜15分のスモールステップだから集中できる

すららの学習は、ひとつひとつのレッスンが短く区切られていて、1回10〜15分程度で終わるように設計されています。

この「スモールステップ方式」は、集中力が長く続かない子にとって、無理なく取り組める絶妙な長さです。

「あとちょっとなら頑張れる」「もう1回だけやってみよう」という気持ちになりやすく、自発的な取り組みを促してくれます。

時間の目安が明確に表示されるので、親としても「今どのくらいやっているか」が把握しやすく、過剰な声かけやプレッシャーをかけずに見守ることができます。

1日の学習が細かく分割されていることで、途中で中断しても「また続きからできる」という安心感もあり、継続しやすい理由になっています。

勉強が苦手な子にこそ、こうしたステップの積み重ねが大きな力になります。

やった分だけ「達成感」が見えるから、自己管理がしやすい

すららでは、学習を進めるごとに「進捗」が見える化されていて、お子さん自身が「どれだけやったか」を実感できる仕組みになっています。

学習を1つ終えるごとに画面上にチェックがついたり、成績のグラフが表示されたりと、小さな成功体験を積み重ねやすい設計です。

こうした「やった分だけ達成感が得られる」構成が、自己管理の意識を少しずつ育ててくれるんですね。

「今日はここまでできた」「明日はもうちょっと頑張ろう」といった前向きな気持ちが自然に生まれてきます。

保護者としても、どこまで進んでいるのか一目で分かるので、「進んでいないけど大丈夫かな…」という不安が減り、見守る側のストレスも少なくなると思います。

目に見える達成があるからこそ、自信につながっていくんです。

理由6・親の負担を減らす!「すららコーチ」の存在

すららが多くの家庭に支持されている理由のひとつが、「すららコーチ」と呼ばれる専門サポーターの存在です。

子どもが自宅で学習する際、親がずっと付き添っていなければならない教材もありますが、すららでは保護者がすべてを背負い込む必要はありません。

学習の進み具合やつまずきの傾向を、コーチが定期的にチェックしてアドバイスをくれるので、保護者は必要に応じてサポートするだけでOK。

コーチとのやり取りはメールやチャットなどで行うことができ、質問や不安な点があればすぐに相談できる環境が整っています。

「つい口を出しすぎてしまう」「どうやって声をかけたらいいか分からない」といった悩みを持つ親御さんにとっても、すららコーチの存在は本当に頼もしいサポートになると思います。

専任のすららコーチが、子どもに合った学習計画を作ってくれる

すららでは、ただ教材を使って学習するだけでなく、専任の「すららコーチ」が学習全体をサポートしてくれます。

このコーチは、お子さん一人ひとりの性格や特性、生活リズム、学習状況に合わせて、無理のない学習計画を立ててくれる存在です。

たとえば、「集中力が続かないから短時間に区切って」や「○曜日は習い事があるから軽めに」など、家庭の事情も加味して、オーダーメイドの学習ペースを提案してくれるんです。

計画は一度立てたら終わりではなく、子どもの様子に合わせて柔軟に調整してもらえるので、親としても安心して任せることができます。

毎日の学習に対して「これでいいのかな…」という迷いがある方には、すららコーチの存在は本当に心強いサポーターになると思います。

定期的に進捗をチェック&アドバイスしてくれるから親の負担が軽減する

家庭での学習を続けていくうえで、「ちゃんと進んでるかな?」「理解できているのかな?」と不安になることはありませんか?すららでは、すららコーチが定期的に学習の進捗を確認し、必要に応じて保護者にアドバイスを届けてくれます。

進みが遅くなっていたり、同じ単元でつまずいていた場合には、その原因を分析して、「この範囲を少し復習してみましょう」といった具体的な提案をしてもらえるので、親が全部を管理する必要がありません。

このサポートがあることで、保護者の負担は大きく軽減され、必要以上にプレッシャーを感じずに見守ることができます。

「学習をすべて一人で管理するのは不安」という方にとって、すららのサポート体制は本当に頼もしい味方だと思います。

理由7・「出席扱い」になる!不登校の学習支援としても利用できる

すららは、学校に行けない事情があるお子さんの「出席扱い」の学習支援として利用されるケースが多くあります。

これは、文部科学省が定めた条件を満たせば、家庭学習であっても学校の出席と同等にみなされる制度に基づいたものです。

すららはその条件を満たしやすい教材として、多くの自治体や学校からも認められていて、すでに多くの不登校の子どもたちが学習継続に活用しています。

学習の履歴や進捗がシステムに自動記録されるため、学校側に報告する際にも非常にスムーズですし、出席扱い申請に必要な資料の提供にも柔軟に対応してくれます。

学校に通うのが難しい時期でも、学びを止めず、安心して未来につなげる準備ができるという点で、すららは非常に心強い学習支援の選択肢だと感じます。

すららでの学習が「学校での出席」と同じ扱いになるケースも多い

近年、すららのような家庭学習教材を利用している不登校の子どもたちが「出席扱い」と認められるケースが増えています。

これは、学校との連携のもとで、家庭での学習が適切に行われていることを証明できれば、出席日数としてカウントしてもらえる制度によるものです。

すららでは、学習記録が自動的に保存され、どの単元をいつ学習したか、どれだけの時間取り組んだかが一目で分かるようになっているため、こうした報告にもしっかり対応できます。

また、保護者向けにも出席扱いの申請方法や必要書類についての案内が用意されているので、制度を初めて知った方でも安心して申請を進めることができます。

無理に登校を迫ることなく、自宅で安心して学びを続けられる環境が整っているのは本当に心強いです。

理由8・親も子も「安心して続けられる環境」が整っている

すららは「継続しやすい学習環境」をしっかり整えてくれている点が、多くの家庭から評価されています。

教材の内容だけでなく、サポート体制、学習の設計、そして何より「子どもが前向きに取り組める工夫」が随所に散りばめられているんです。

続けられるかどうかは、教材の質だけでは決まりません。

「勉強しなさい」と言わずに済む仕組みや、保護者の精神的な負担が減るような工夫があることで、家族全体が穏やかな気持ちで学習を見守れるようになります。

こうした「続けやすさ」が、結果として基礎学力の定着につながり、子ども自身の自信や意欲にもつながっていく。

派手さはないけれど、じわじわと信頼されている理由が、そこにあるんだと感じます。

他の教材に比べて、「続かなかった」という口コミが圧倒的に少ない

すららを実際に利用した家庭の口コミを見てみると、「続かなかった」というネガティブな意見が非常に少ないのが印象的です。

これは、教材の内容がしっかりしているだけでなく、継続を後押しする仕組みが整っているからこそだと思います。

たとえば、1回の学習時間が短く設定されていたり、達成感を感じやすいデザインがされていたり、そして学習を習慣づけるためのアドバイスがすららコーチから届いたりと、さまざまな工夫が重なっているんですね。

また、保護者が学習を無理にコントロールしなくても、子ども自身が「今日はこれだけやってみようかな」と思えるような空気が生まれるのも特徴です。

他の教材では途中でやめてしまったという方でも、すららでは自然と続けられたという声が多く寄せられています。

長く続けることで、基礎学力がしっかり定着するから自己肯定感が育まれる

学習は、ただ「できるようになる」こと以上に、「続けること」によって得られる成果が大きいものです。

すららでは、毎日コツコツと進めていくことで、知識が積み重なり、自然と基礎学力が身についていきます。

わかる問題が増えると、子どもの表情が明るくなり、自信もついてくる。

そうやって「やればできるんだ」という気持ちが芽生えることは、成績以上に大切な財産になると思います。

特に、これまで勉強が苦手だった子や、学校のペースに合わなかった子にとっては、小さな成功体験を繰り返すことで「勉強=イヤなもの」という印象が少しずつ変わっていくのです。

すららはその環境を、自然に、穏やかに整えてくれる。

だからこそ、親も子も安心して、長く付き合える教材として選ばれているのだと感じます。

すららは発達障害の料金が安くなる?すららには発達障害に特化したコースはないがどんなサポートが期待できる?

すららは、発達障害や学習障害のあるお子さんにもおすすめされることが多いオンライン教材ですが、実は「発達障害専用コース」のような特別なプランは用意されていません。

でも、それにもかかわらず、すららが発達障害のある子どもたちに支持されているのは、それだけサポート体制が柔軟で、子どもの特性に寄り添ってくれる仕組みが整っているからなんです。

中でも注目されているのが、学習の悩みに対して寄り添ってくれる「すららコーチ」の存在です。

さらに、無学年式の学習や、視覚・聴覚の両方を使った多感覚的なアプローチも、特性を持つお子さんにはとても合っていると言われています。

ここでは、専用コースがなくても「すららだからこそできるサポート」について、具体的にご紹介していきます。

期待できるサポート1・すららコーチによる個別対応サポート

すららの大きな強みのひとつが、「すららコーチ」と呼ばれる学習サポーターの存在です。

発達障害のあるお子さんにとって、「自分のペースで進めたい」「繰り返し学習したい」「声かけのタイミングを工夫してほしい」など、学習に対するニーズは本当にさまざま。

すららコーチは、そういった個々の違いに対応できるように、お子さん一人ひとりの学習履歴や特性を踏まえて、学習の進め方を一緒に考えてくれる頼もしい存在です。

たとえば、集中力が続かない子には短時間で取り組めるようなアドバイスをしてくれたり、つまずいた単元が続いている子には復習のポイントを丁寧に教えてくれたりと、親子だけでは気づきにくい部分にもフォローが入ります。

こうした個別の対応があるからこそ、家庭でも安心して学習を進めることができると感じる方が多いのだと思います。

ADHDの子には 集中できる短時間の学習計画を提案する

ADHD(注意欠如・多動症)のあるお子さんは、集中できる時間が短く、長時間の学習にストレスを感じやすい傾向があります。

すららでは、その特性をふまえて「1回10〜15分」のスモールステップを基本とした学習スタイルが用意されていますが、さらに「すららコーチ」がその子の集中力の波をふまえて、より効果的な学習時間帯や取り組み方を提案してくれます。

たとえば、「午前中のうちに1単元だけ」「1日1回は必ず成功体験を得られる範囲で」といった、実行可能なプランを親子と相談しながら立ててくれるのです。

こうした対応により、学習そのものへのハードルが下がり、子どもも「やれそう」と感じられるようになるのが大きなメリットです。

無理なく続けられる学びの設計が、子どものやる気を引き出してくれます。

ASDの子には予定を可視化して、不安感を軽減する

ASD(自閉スペクトラム症)の特性があるお子さんにとって、「何を、いつ、どれくらいするのか」が不明確だと、大きな不安や混乱につながることがあります。

すららでは、1回の学習にかかる時間やステップの進行状況が画面上で視覚的にわかるようになっており、「あと何分で終わるか」「次に何をすればいいか」が明確になっている点が安心につながっています。

また、すららコーチがあらかじめ学習スケジュールを一緒に立ててくれることで、予定が見える化され、毎日の取り組みに見通しを持てるようになります。

これにより、予測不能な状況が苦手なお子さんでも、学習に向かうハードルがぐっと下がります。

自分のペースで、落ち着いて進められる環境があることが、継続学習の鍵になります。

LD(学習障害)の子には 苦手分野の重点学習や繰り返し学習のスケジューリングする

LD(学習障害)のあるお子さんには、特定の教科や単元に強い苦手意識を持っている場合が多くあります。

すららでは、そうした苦手分野に焦点を当てた「重点的な復習」や「繰り返し学習」が可能であり、さらにコーチと相談しながら、無理のない範囲でスケジュールを組むことができます。

たとえば、「漢字は1日1文字ずつ」「分数は3日かけてじっくり」など、お子さんの理解度やつまずきに合わせたプランを提案してもらえるのが安心ポイントです。

また、何度でも復習できることを前提にしているすららの構成は、苦手な内容を焦らずじっくり身につけたいお子さんにとって非常に適していると感じます。

学力だけでなく、「できた!」という体験が積み重なることで、自信を取り戻すきっかけにもつながっていきます。

期待できるサポート2・学習進捗と特性に合わせた「無学年式」カリキュラム

すららが発達特性のあるお子さんに選ばれている理由の一つが、「無学年式カリキュラム」の柔軟さです。

年齢や学年に関係なく、苦手な単元にさかのぼって復習したり、得意な分野はどんどん先取りしたりと、本人の理解度に合わせて自由に学べる仕組みになっています。

このような構成は、「みんなと同じペースで進めるのがつらい」「教科ごとに得意・不得意の差が大きい」という子どもにとって、大きな安心感を与えてくれます。

また、学年を超えて学習をしても違和感がなく、「自分だけ遅れている」と感じさせない設計も魅力です。

すららでは、この無学年式の強みを活かして、特性に合った学び方ができるよう、学習データやコーチのサポートが連携して支えてくれるので、親子ともにストレスなく続けられるのが嬉しいポイントです。

診断テストで「つまずき」を自動検出/どこが苦手かわからない子でも、AIが分析

すららには、学習前に行う「診断テスト」があり、これによってお子さんの理解度やつまずいている単元をAIが自動で分析してくれます。

たとえば、「算数は得意だけど、分数になると急に正答率が下がる」「漢字は読めるけど、書くのは苦手」といった細かい傾向までしっかり把握できます。

発達障害のあるお子さんの中には、「どこが苦手なのか自分でもよくわからない」というケースも多く、親としても適切な対処が難しいことがありますよね。

すららの診断機能は、そうした“見えにくい学習の課題”を明らかにしてくれる頼れるツールです。

この結果をもとに、すららコーチが個別の学習計画を立ててくれるので、スタート時から安心して取り組めるのが嬉しいところです。

苦手単元は徹底して繰り返し/コーチと相談すれば「さらに戻る」「ペースを緩める」こともできる

すららでは、一度つまずいた単元を何度でも繰り返して学べる構成になっており、苦手を丁寧に克服していける環境が整っています。

特に、発達障害のあるお子さんの場合は、理解するまでに時間がかかることも少なくありません。

でも、すららなら焦らずに「何度でもやり直せる」「必要ならもっと前の単元まで戻る」といった柔軟な対応が可能なんです。

さらに、すららコーチと相談すれば、「進み具合がゆっくりでもOK」「同じ単元を1週間使ってしっかり定着させる」といったカスタマイズもできます。

こうした「一人ひとりの理解ペースに合わせる」サポートがあることで、無理なく、でも確実に前進していけるのがすららの大きな魅力だと感じます。

つまずきがあっても、安心して学び直せることが継続のカギになります。

期待できるサポート3・音声・アニメ・視覚サポートで「多感覚アプローチ

発達特性のあるお子さんは、「視覚から情報を入れたほうが理解しやすい」「耳からの情報が入りやすい」といった感覚の特性に違いがあります。

すららでは、アニメーションやキャラクターによる音声解説、動く図やイラストを活用することで、こうした感覚特性にしっかり対応できる「多感覚アプローチ」が取り入れられています。

単調な文字だけの学習では集中できなかった子が、すららを使い始めてからは画面にくぎ付けになることも珍しくありません。

さらに、目や耳を通じて繰り返し触れることで、記憶の定着にもつながっていきます。

「感覚に合った学び方ができるから、理解が早い」「学習が苦痛じゃなくなった」といった声も多く、本人の得意な感覚を活かして、無理なくステップアップできるのがすららの強みです。

ディスレクシア(読み書き障害)の子は 音声のスピードを変えられる&繰り返し聞ける

ディスレクシア(読み書き障害)のあるお子さんにとって、文章を読んだり文字を追ったりする作業は、大きなストレスになることがあります。

すららでは、テキストだけで情報を伝えるのではなく、音声解説を活用した学習ができる点が特徴です。

さらに、その音声は再生スピードを自分に合った速さに変更することができるので、「早口だと理解できない」という子にも安心です。

また、何度でも繰り返し聞くことができるため、一度で理解できなかった部分も、自分のペースで学び直せるのが嬉しいポイントです。

読み書きにハードルがある子でも、耳からのインプットを中心に学べるようになっているため、学習への自信や安心感につながります。

こうした配慮があるからこそ、「できるかも」と思えるきっかけが生まれてくるんです。

ワーキングメモリに課題がある子は 一度に処理する情報量がコントロールできる

ワーキングメモリ(作業記憶)に課題があるお子さんの場合、複数の情報を同時に処理したり、順序を保ちながら理解することに苦手意識を持っていることがあります。

すららでは、1つの単元をスモールステップで区切って提供することで、脳に負担をかけすぎない構成になっているのが大きな特長です。

1画面に出てくる情報量が多すぎず、適度に区切りが入ることで、「今はこれに集中すればいいんだ」と認識しやすくなるんです。

また、内容の復習や見直しもワンクリックで戻れるシンプルな操作になっていて、必要に応じて何度でも繰り返し確認できます。

わかりにくさや混乱を感じにくい設計が、学習への取り組みを後押ししてくれるので、無理なく少しずつ力をつけていける環境が整っていると思います。

期待できるサポート4・スモールステップと達成感を大切にする設計

すららが長く続けられる教材として支持されている理由のひとつに、「スモールステップ」と「達成感」を大切にした設計があります。

1回の学習時間が10〜15分程度と短く、途中で中断しても再開しやすい構成になっているため、集中力が長く続かない子でも「これだけならできる」と思える内容になっています。

さらに、学習を進めるごとに画面上でバッジやトロフィーが表示される仕組みがあり、小さな達成体験を視覚的に実感できるのも魅力です。

自分がどれだけ進んでいるかを目で見て確認できることは、自己肯定感の向上にもつながりますし、「やってみよう」「また続けたい」と前向きな気持ちになれる原動力になります。

無理せず、でも確実にステップアップできる環境が、すららにはしっかり整っているんです。

1単元10〜15分で区切りがつく(集中力が切れる前に終われる)

すららでは、1単元あたりの学習時間が10〜15分程度に設定されています。

これは、集中力に波があるお子さんや、長時間の勉強が苦手な子にとって、非常に取り組みやすい長さなんです。

始める前に「今日はこれだけやればOK」と目標がはっきりしていることで、取りかかりやすくなりますし、途中でダレる前に一区切りつけられるので、「できた!」という達成感を味わいやすくなります。

実際に保護者からも「1日15分だけでいいと思うと、子どもが自分から始められるようになった」という声が多く聞かれます。

長くやることではなく、短く続けることが積み重なって学力につながる──すららはそんな「続けやすさ」を大切にした教材です。

バッジやトロフィーなど、視覚的に達成感を演出しやる気につながる

子どもが学習を続けていくうえで、「できた!」という実感はとても大切です。

すららでは、単元をクリアした際に画面上にバッジやトロフィーが表示される仕組みがあり、目に見えるかたちで努力が評価されるようになっています。

このような視覚的な演出があることで、「今日はここまで頑張った」「あと1つやってみようかな」という気持ちが自然と生まれてきます。

とくに、自信をなくしやすい発達特性のあるお子さんにとって、小さな達成を積み重ねていく経験は、自己肯定感の向上にもつながる貴重なプロセスになります。

ただ学ぶだけでなく、「学ぶことが楽しい」と思える仕掛けが随所に用意されているからこそ、すららは続けたくなる教材なんです。

期待できるサポート5・出席認定・学習証明レポートで「学校の出席扱い」に

不登校の子どもを持つ家庭にとって、「出席扱いになるかどうか」はとても大きな問題です。

すららは、文部科学省の「出席扱い制度」の要件に対応した教材として、すでに多くの学校・自治体で利用されており、家庭学習でも一定の条件を満たすことで、学校の出席として認められるケースが増えています。

学習の記録が自動で保存されるだけでなく、すらら側で学習レポートの出力や提出にも対応しているため、学校への提出資料としても活用しやすいです。

また、すららコーチによる学習サポートがついていることで、「誰の支援のもと、どう取り組んだか」が明確になる点も、出席扱いにおいては重要な要素となります。

学校とのやり取りに不安を感じる保護者にとっても、こうした支援体制があるのはとても心強いポイントです。

学習記録・進捗のレポートを作成→学校や教育委員会に提出

すららでは、お子さんの学習記録や進捗状況が自動で蓄積され、それをもとにした「学習レポート」の作成が可能です。

レポートには、学んだ単元や理解度、学習にかけた時間などが詳細に記録されており、学校や教育委員会に提出する資料として活用されています。

これは、不登校などで「出席扱い制度」を利用する際にも非常に役立つもので、提出すれば家庭学習の実績を客観的に証明することができます。

また、保護者自身が「今どこまで進んでいるか」を可視化できるという点でも、このレポート機能は大きなメリットです。

家庭での学びを“見える化”してくれることで、子どもの成長を実感できたり、不安を減らしたりするきっかけにもつながると思います。

忙しい家庭でも、この自動記録はとても助かる仕組みですね。

学習の遅れを心配することなく、安心して自宅学習ができる

発達特性のあるお子さんや、不登校傾向にある子にとって、「学校の進度から遅れてしまうのではないか」という不安は親子にとって非常に大きなものです。

でも、すららなら安心して自宅学習を進められる理由がしっかりあります。

無学年式のカリキュラムにより、学年にとらわれず自分に合ったペースで学べるため、苦手な単元はじっくり、得意な部分はどんどん先取りと、自由度の高い学習が可能です。

さらに、学習の記録や進捗がレポートとして可視化されることで、「きちんと学んでいる」と自信を持つことができ、学校への報告にも使える安心材料となります。

焦らず、でも確実に前へ進んでいることが実感できるこの仕組みが、「遅れても大丈夫」という信頼感につながっていると感じます。

期待できるサポート6・保護者への寄り添いサポート

すららのサポートは、お子さんだけでなく、保護者に対しても丁寧に寄り添う体制が整っています。

家庭での学習には、どうしても親の関わりが求められますが、「どうサポートすればいいかわからない」「子どもへの接し方に悩んでいる」と感じる方も多いはずです。

そんなとき、すららコーチは単なる学習アドバイザーではなく、親の気持ちや家庭の状況にも耳を傾けてくれる存在です。

さらに、すららでは定期的に保護者向けのオンライン相談会や、同じ悩みを持つ親同士の交流の場も設けられており、「一人で抱え込まなくていい」という安心感が得られます。

お子さんの成長を支える中で、保護者自身もサポートされていると感じられること。

それが、すららが長く続けられている理由のひとつなのだと思います。

コーチが親の相談にも対応(学習の悩みだけでなく、接し方の悩みまでOK)

すららコーチは、お子さんの学習内容だけでなく、保護者の悩みにも寄り添ってくれる存在です。

「子どもがやる気を出さない」「声のかけ方に迷う」「頑張っているのに成果が出ない」など、親として抱える不安や疑問は尽きないもの。

すららでは、こうした悩みを気軽に相談できる窓口として、コーチが親の心にも寄り添ってくれるんです。

学習方法の見直しだけでなく、子どもとのコミュニケーションの工夫についてもアドバイスをもらえるため、「もっとこうしてみよう」と前向きな気持ちで取り組めるようになります。

保護者自身も孤立せず、学習の伴走者として安心して関わっていけるサポート体制があることは、家庭学習を続けるうえでとても大きな力になると感じます。

保護者会・相談会の実施(オンラインで参加可能)

すららでは、保護者同士が情報交換をしたり、専門スタッフに相談できる「保護者会」や「個別相談会」もオンラインで開催されています。

仕事や家庭の都合でなかなか外に出られないという方でも、スマートフォンやパソコンから簡単に参加できるので、とても利用しやすいです。

相談会では、「発達特性のある子どもとの接し方」や「家庭での声かけの工夫」など、実践的な内容が共有されることも多く、他の家庭の工夫を知ることで新たな気づきにつながるケースもあります。

孤独を感じがちな家庭学習のサポートにおいて、「同じ悩みを持つ親とつながれる場所がある」というのは本当に心強いものです。

知識だけでなく、気持ちの面でも支えてくれる場があることで、親子で前向きに学習に取り組めるようになると思います。

すららは発達障害の料金が安くなる?すららの学習コースと料金について紹介します

発達障害や学習障害のあるお子さんに合った教材を探していると、「自分のペースで進められるか」「続けやすいサポートがあるか」だけでなく、「費用がどれくらいかかるのか」も大きな関心ポイントになると思います。

すららは、無学年式のタブレット教材として柔軟な学習スタイルを提供しているだけでなく、料金体系も比較的シンプルでわかりやすいのが特徴です。

さらに、自治体によっては発達障害や学習障害のあるお子さん向けに、受給者証や療育手帳を提示することで補助金の対象となることもあり、結果的に他の教材と比べても費用面での負担が軽くなるケースもあります。

ここでは、すららの入会時にかかる費用や毎月の受講料、兄弟割引やキャンペーンの活用方法なども含めて、わかりやすくご紹介していきます。

すらら家庭用タブレット教材の入学金について

すららを初めて利用する際には、「入学金(入会金)」が必要になります。

この入学金は、一度限りの支払いとなっており、金額は選択するコースによって異なります。

たとえば、小中3教科コースでは7,700円(税込)、中高5教科対応コースでは11,000円(税込)が目安となっています。

やや高く感じるかもしれませんが、期間限定のキャンペーンや説明会に参加することで、この入学金が無料になる特典を受けられることも多く、実際にはかなりお得にスタートできるチャンスがあります。

発達障害のあるお子さんの場合、教材の相性や学習の進み具合をしっかり確認してから本格的に取り組みたいという家庭も多いため、この入学金が実質0円になる仕組みはとてもありがたいものです。

スタートの負担を軽減できるのは、継続への第一歩になります。

| コース名 | 入学金(税込) |

| 小中・中高5教科コース | 7,700円 |

| 小中・中高3教科、小学4教科コース | 11,000円 |

すらら家庭用タブレット教材/3教科(国・数・英)コース月額料金について

すららの家庭用タブレット教材には、「国語・数学・英語」の3教科に対応した基本コースがあります。

このコースは小学生から中学生までを対象にしていて、学年の枠にとらわれず、自分の理解度に応じて自由に学習を進めることができるのが特徴です。

特に、発達障害や学習に不安のあるお子さんにとっては、無理のないペースで学べるこのスタイルが安心につながります。

料金は学習サポートを含めた定額制となっており、毎月の支払いで利用しやすくなっています。

教材費やサポート費も込みなので、後から費用が追加される心配もなく、家計の管理がしやすい点も好評です。

料金プランは複数ありますが、ここでは毎月支払いコースを中心にご紹介します。

毎月支払いコースの料金

すららの3教科コース(国語・数学・英語)を毎月支払いで利用する場合の月額料金は、税込で8,228円となっています。

このプランは契約の縛りがなく、好きなタイミングで始めたり、必要に応じて解約したりできる自由度の高いコースです。

まずはお試しで導入したい方や、お子さんに合うかどうかを見極めてから本格的に続けたいというご家庭にとっては、気軽に始められるのが大きなメリットです。

また、すららは1つのアカウントで複数学年を横断できる無学年式のため、学年に関係なく自分のペースで学習が進められるのも特徴です。

料金の中には、専任コーチのサポートや学習記録の管理機能も含まれており、塾に通うよりも手軽で柔軟に学べる家庭学習の選択肢として、多くの方に選ばれています。

| コース名 | 月額 |

| 小中コース | 8,800円 |

| 中高コース | 8,800円 |

4ヵ月継続コースの料金

| コース名 | 月額 |

| 【4ヵ月】小中コース | 8,228円 |

| 【4ヵ月】中高コース | 8,228円 |

すらら家庭用タブレット教材/4教科(国・数・理・社)コース月額料金について

すららの4教科コースは、「国語・数学・理科・社会」の主要教科をすべてカバーしており、特に中学生のお子さんに人気のプランです。

1つの教材で複数教科をまとめて学習できることにより、教科ごとの教材をそろえる手間やコストを抑えられるのが大きなメリットです。

料金は、毎月支払いコースで税込9,878円となっており、教科が1つ増えても比較的手ごろな価格設定となっています。

すべての教科において無学年式のスタイルが採用されているため、得意な分野は先取りし、苦手な分野はさかのぼって学ぶことができる柔軟な学習が可能です。

発達特性のあるお子さんにとっても、それぞれの教科に対して無理なく取り組める仕組みが整っているので、安心して継続できるプランだと感じます。

幅広く基礎力をつけたいご家庭にはぴったりのコースです。

| コース名 | 月額 |

| 小学コース(毎月支払いコース) | 8,800円 |

| 小中コース(4ヵ月継続コース) | 8,228円 |

すらら家庭用タブレット教材/5教科(国・数・理・社・英)コース月額料金について

すららの5教科コースは、「国語・数学・理科・社会・英語」のすべての主要教科を網羅しており、特に中学生や高校受験を意識したご家庭に選ばれている充実プランです。

1つの教材で5教科すべてを学べるため、教科ごとに別の教材を用意する手間がなく、無駄な出費も抑えられます。

また、すららは無学年式の教材なので、たとえば英語は小学生の内容から中学生レベルまで横断的に学べるなど、理解度に応じた柔軟な学習が可能です。

発達特性のあるお子さんでも、自分のペースで安心して取り組める環境が整っており、学習習慣の定着にもつながります。

全教科の基礎をしっかり固めたいと考えているご家庭にとっては、コスパと内容のバランスがとれた非常に魅力的なコースです。

毎月支払いコースの料金

5教科対応のすらら家庭用タブレット教材を毎月支払いで利用する場合の月額料金は、税込10,978円となっています。

これは国・数・理・社・英のすべての教科を無学年式で学べることに加えて、専任コーチの学習サポート、進捗管理、学習記録のレポート機能なども含まれた金額です。

塾に通うよりも割安で、しかも家庭で安心して学習できることを考えると、費用対効果は非常に高いと言えます。

また、家族に兄弟がいる場合は2人目以降の割引や、継続利用での割引プランなども活用できるため、実質的な負担をさらに軽減することも可能です。

発達障害や学習に不安を抱えるお子さんでも、安心して5教科に取り組めるよう工夫されたこのコースは、学びの基盤を固めたい家庭にとって理想的な選択肢になると思います。

| コース名 | 月額 |

| 小学コース | 10,978円 |

| 中高コース | 10,978円 |

4ヵ月継続コースの料金

すららには、通常の「毎月支払いコース」とは別に、お得な「4ヵ月継続コース」も用意されています。

このプランは、その名のとおり4ヵ月以上の継続利用を前提に申し込むことで、月額料金が割引される仕組みです。

たとえば、3教科コースでは月額550円ほど、5教科コースでは同程度の割引が適用され、毎月支払いよりもトータルで2,000円以上お得になることもあります。

特に、継続的な学習を考えているご家庭にとっては、費用を抑えながらしっかり取り組めるうれしい制度です。

ただし、4ヵ月以内に途中解約をした場合は、割引分の差額を「解除料金」として支払う必要があるため、あらかじめ続ける意志がある場合に利用するのがおすすめです。

無理なく学習を続けられそうだと感じたタイミングで、切り替える方も多いようです。

| コース名 | 月額 |

| 【4ヵ月】小中コース | 10,428円 |

| 【4ヵ月】中高コース | 10,428円 |

参照:利用料金(すらら公式サイト)

すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や療育手帳があっても料金は変わらない理由について

発達障害や学習障害のあるお子さんにとって、学習スタイルや教材との相性はとても重要です。

そして、保護者としては「療育手帳があれば少しでも割引が受けられるのでは?」と期待される方も多いのではないでしょうか。

すららは、発達障害や学習障害を持つ子どもたちにとって非常に相性の良い教材として知られていますが、実は療育手帳や受給者証の有無にかかわらず、料金はすべての利用者に一律で設定されています。

割引制度がないことに戸惑う方もいらっしゃるかもしれませんが、それにはすららなりの明確な理由と理念があります。

ここでは、なぜ障害や手帳の有無で料金が変わらないのか、その背景にある考え方について詳しくご紹介していきます。

すららは学習障害や療育手帳があっても料金は変わりません/障害や手帳による割引はありません

すららでは、発達障害・学習障害・療育手帳の有無にかかわらず、すべての利用者に対して同一の料金体系が適用されています。

つまり、障害があるからといって特別な割引制度が用意されているわけではありません。

この点について、「療育手帳があれば料金が安くなるのでは?」と期待して調べる保護者の方も多いのですが、実際のところ、公式にはそういった制度は設けられていないのが現状です。

ただし、自治体によっては福祉サービスや学習支援に関する補助金制度を利用できる場合もあるため、すらら自体に割引はなくても、外部制度との組み合わせで実質的な負担軽減が可能になるケースもあります。

利用を検討している方は、一度お住まいの市区町村の教育・福祉窓口に問い合わせてみると良いかもしれません。

理由1・全員に「フラットな学習機会」を提供するため

すららが障害の有無によって料金を変えていない理由のひとつに、「すべての子どもにフラットな学習機会を提供したい」という理念があります。

発達特性のある子どもも、そうでない子どもも、それぞれのペースで自分らしく学べることが当たり前であるべきという考え方が、教材設計の根底にあるんです。

すららは学年に縛られない無学年式を採用し、特性に合わせて自由に進められるよう工夫されています。

誰かだけが「特別扱いされる」ような構造にするのではなく、すべての学習者にとって平等なスタートラインを整えているという姿勢が、今の料金体系に反映されているのだと感じます。

もちろん「支援があるからいい」ではなく、「支援がなくても安心して使える設計」を重視している点が、すらららしい誠実な考え方です。

全員が個別カリキュラム(学習障害や発達障害の子向け含む)を受けることができる

すららでは、発達障害や学習障害のある子どもだけでなく、すべての利用者が「個別カリキュラム」で学ぶことができます。

専任のすららコーチが学習履歴や理解度をもとに、その子に合ったペースや順序で学習プランを提案してくれるため、「全員が個別対応を受けられる」というのが大きな特徴です。

たとえば、計算に強いけれど文章題が苦手なお子さんには、文章題に重点を置いた計画が組まれたり、集中力が長く続かない場合には学習時間を短く設定するなど、きめ細かな対応がされています。

こうしたサポートは、発達特性のあるお子さんにも自然とフィットする設計になっており、「特別扱い」ではなく「みんなが自分に合った学びを受けられる」というフラットな体験が実現されています。

これがすららの魅力のひとつだと感じます。

全員が学習進捗のサポートやコーチングを受けることができる

すららでは、すべての利用者が専任コーチからのサポートやコーチングを受けることができます。

学習の進捗状況をコーチが定期的に確認し、「つまずいている単元はないか」「ペースは合っているか」などを細かくチェックしてくれるため、保護者も安心して見守ることができます。

このサポートは、障害の有無にかかわらず全員が受けられるもので、「特別支援を希望した人だけ」などの制限はありません。

コーチは保護者の相談にも対応してくれるので、「声かけが難しい」「モチベーションの維持ができない」といった悩みにも寄り添ってくれます。

こうした一律のサポート体制があるからこそ、家庭での学習がうまくまわりやすく、学習に不安を抱える子どもたちでも安心して続けられる環境が整っているのだと思います。

全員が無学年学習によるフォローを受けることができる

すらら最大の特長である「無学年学習」は、すべての学習者に開かれた仕組みです。

学年に縛られず、理解度に合わせて前の学年に戻ったり、先取りして学んだりすることができるこのスタイルは、特に発達障害や学習障害のあるお子さんにとって強い味方になります。

そして、この無学年式の学習環境は、障害の有無に関係なく全員が利用できます。

つまり、誰でも「自分に合った学び方」で学習を進められるということです。

学校のカリキュラムに合わせて無理に進むのではなく、納得いくまで繰り返し学べる自由さが、子どもの自信と成長につながっていきます。

自分のペースで学ぶことが「特別な支援」ではなく「標準」として用意されている。

それがすららの持つ安心感の理由だと感じます。

理由2・「合理的配慮」が追加料金なしで提供されているから

すららが「障害や療育手帳の有無に関係なく、料金が一律」である背景には、全員に対して“合理的配慮”があらかじめ組み込まれているという理由があります。

特別な要望があった場合に追加で料金が発生する教材もある中で、すららは最初からすべての子どもに「自分のペースで学べる」「つまずきをフォローしてもらえる」「保護者もサポートを受けられる」といった環境を用意しています。

これは、「特別だから配慮する」のではなく、「すべての子どもがそれぞれに合った学び方をして当然」という考え方に基づいたものです。

そのため、発達障害や学習障害のあるお子さんでも、追加料金を気にすることなく、安心してサポートを受けられる仕組みになっています。

教育における公平さと安心感を、しっかりカタチにしているのがすららの強みだと思います。

ADHDで集中が難しい子には、短時間学習の設計がされている

ADHDのあるお子さんにとって、長時間の集中を必要とする学習は非常にハードルが高く、時には「やる前から嫌になる」という状態に陥ることもあります。

すららでは、そうした子どもたちが無理なく学習に向かえるよう、1回の学習が10〜15分程度に設計されていて、集中が切れる前に終えられる仕組みになっています。

この「スモールステップ設計」は、やり遂げやすさを重視しており、終わった後には達成感が得られるようになっているため、モチベーションにもつながります。

さらに、学習の合間にキャラクターの声がけが入ることで、飽きずに続けやすい工夫も。

ADHDの子にありがちな「机に向かうまでのハードル」が下がるだけでなく、「続けられる」「やってみようかな」と思える環境が、自然に整っているのがすららの魅力です。

ASDで不安が強い子には、予測可能なスケジュールの提案をしてくれる

ASD(自閉スペクトラム症)のお子さんの多くは、予測できないことに対して強い不安を感じる傾向があります。

突然の予定変更や「今日は何をやるのか」がわからない状況では、学習に集中できなかったり、強い拒否感が出てしまうこともあります。

すららでは、学習のステップや目標が画面上に可視化されているため、「あと何分」「あと何問」といった予測が立てやすく、安心して取り組むことができます。

さらに、すららコーチと相談しながら、「毎週この時間にこの単元を進める」といったスケジュールをあらかじめ組むこともできるため、日々の学習が見通しのあるものになっていきます。

こうした「予測可能性」を大切にした学習設計が、不安の強い子どもたちにとって非常に大きな安心材料となっているのです。

学習障害(LD)の子には、視覚・聴覚からの多感覚サポートしてくれる

学習障害(LD)のあるお子さんは、文字を読む、書く、計算するといった一部の学習スキルに困難を抱えることがあります。

すららでは、そうした子どもたちにも理解しやすいように、「視覚」と「聴覚」の両方を活用した多感覚的なサポートが取り入れられています。

たとえば、文字や図だけでなく、キャラクターの音声による解説や、動きのあるアニメーションが表示されることで、耳と目の両方から情報を取り入れながら学習できる仕組みになっています。

これにより、「文章を読むのが苦手でも、聞いて理解できる」「図で見たらスッと入ってきた」といった成功体験が増え、苦手な教科にも前向きに取り組めるようになるんです。

特定の学習方法だけに依存しない柔軟な設計は、LDのお子さんにとって大きな安心材料になると思います。

理由3・行政の「補助」や「支援制度」は利用者が個別に申請するものだから

すららでは、障害のあるお子さんが利用する際にも、教材側からの割引制度は設けていませんが、その代わりに、行政が提供する補助金や福祉制度との併用が可能です。

たとえば療育手帳や受給者証をお持ちの方であれば、自治体によっては「学習支援費」「福祉サービスの利用助成」などが適用され、実質的に月額料金の一部または全額が支給されるケースもあります。

ただし、これらの制度はすららが自動で適用するものではなく、保護者が住んでいる自治体に対して個別に申請する必要があります。

こうした支援制度は地域ごとに条件や対象が異なるため、利用を検討している方は、まずは福祉課や教育委員会に相談してみるのがおすすめです。

すららのような教材も、外部制度とうまく組み合わせることで、経済的な負担を減らせる可能性があります。

理由4・「障害者向け料金=サービスの質が下がる」を避けるため

すららが料金を一律にしているもうひとつの理由は、「障害者向けの割引だからサービスが制限される」という誤解や不平等を避けたいという思いがあるからです。

実際、他の学習サービスでは、割引料金が適用される代わりに利用できる機能が制限されたり、サポート範囲が狭くなったりするケースも見受けられます。

すららは、そうした「安かろう悪かろう」なサービスにはしないという理念のもと、すべての利用者に等しく、高品質な教材とサポートを提供することを大切にしています。

障害があってもなくても、受けられるサポートの質に差がなく、「自分に合った学び」ができるという平等な環境を整えることで、学びへの意欲や安心感につながっていくのです。

この姿勢が、多くの家庭に長く選ばれている理由のひとつだと感じます。

同じ料金を設定することでサービスの質をキープできる

すららが障害の有無にかかわらず、すべての利用者に対して同じ料金を設定している背景には、「すべての子どもに同じクオリティのサービスを届けたい」という強い意志があります。

特別な事情があるからといって料金が変わると、「提供されるサービスも違うのでは…」という不安を生みやすくなりますよね。

すららでは、全員が同じ金額で、同じ内容・同じ設計の教材を利用できることで、教育の公平性が保たれています。

発達障害や学習障害のあるお子さんも、そうでないお子さんも、「自分のペースで安心して学べる」という価値を対等に受け取ることができます。

サービスの質を均一に保つことができるからこそ、保護者も安心して利用を続けることができ、長く信頼される教材として支持されているのだと思います。

同じ料金を設定することでコーチングの質をキープできる

すららの大きな特長である「すららコーチ」のサポートは、すべての利用者に均等に提供されています。

学習の進捗管理や個別のアドバイス、保護者との連携など、きめ細かい対応を必要とするこのコーチング体制は、十分な人材配置と研修を通じて成り立っているものです。

もし料金に差をつけてしまうと、提供できるサポート内容や手厚さに違いが出てしまい、結果として誰かに不公平が生まれてしまうかもしれません。

すららが一律料金を保っているのは、「どの子も同じように大切に扱われるべき」という思いがあるから。

その姿勢があるからこそ、すべての子どもに高品質なコーチングが行き届き、安心して学習を任せられる環境が整っているのです。

価格とサポートのバランスがきちんと保たれていることが、長く選ばれている理由のひとつです。

同じ料金を設定することで手厚いサポートを受けることができる

すららの一律料金制度は、全員に対して等しく「手厚いサポート」を提供できることにもつながっています。

発達障害や学習障害のあるお子さんはもちろん、どんな子どもにとっても「つまずいたときに寄り添ってくれる人がいる」「自分のペースで学べる」という安心感はとても大きなものです。

すららでは、こうしたサポート体制をすべての家庭に届けるために、料金をシンプルに統一することでサービスの質と継続性を守っているんです。

もし条件によって料金やサービス内容が変わってしまうと、必要な支援が届きにくくなったり、「自分は対象外なのかも」と感じてしまう子も出てくるかもしれません。

だからこそ、すららは一人ひとりに必要なサポートを“当たり前のように”届ける体制を大切にしているのだと思います。

理由5・障害がある子供は「特別な存在」じゃないことを伝えるため

すららがあえて障害や特性のある子どもだけに特別な料金や特別扱いをしないのは、「障害があるからといって、その子が“特別な存在”ではない」と伝えたいからかもしれません。

もちろん、支援が必要なことは否定しません。

でも、その支援を“当たり前のもの”として、みんなに平等に提供することで、「誰もが自分らしく学べるのが普通だよ」という価値観を広げているのだと思います。

障害があるかどうかにかかわらず、それぞれの子どもが「その子らしく学べる環境」に価値を置いているのが、すららという教材の本質です。

特別な枠を作ることよりも、誰もが自然に安心できる仕組みを用意する──それが“本当の意味でのやさしさ”なのかもしれません。

そうした思想が、すららの料金体系やサポートのあり方にも、しっかりと反映されているように感じます。

すららは発達障害の料金が安くなる?すららを実際に利用したユーザーの評判を紹介します

すららは、発達障害や不登校、学習のつまずきがあるお子さんにも対応できる教材として注目されています。

公式の料金体系は一律で、療育手帳や受給者証があっても割引はありませんが、それでも「価格以上の価値があった」と感じているご家庭はとても多いです。

特に、家庭での学習に不安を抱えていた保護者からの評価は高く、「安心して続けられる」「うちの子にも合っていた」といった声がよく聞かれます。

ここでは、実際にすららを利用したユーザーの良い口コミを紹介しながら、どんな子どもに合っているのか、どのような点が評価されているのかをご紹介していきます。

良い口コミ1・うちの子は中1のときから不登校で、学習の遅れが不安でした。

でも、すららを使った自宅学習を「出席扱い」にしてくれた学校があって、内申点もつけてもらえたんです!プレッシャーなく自分のペースで学べて、子どもの表情も明るくなりました

不登校になってから、学校の勉強についていけなくなるのではと心配していたご家庭にとって、「すららが出席扱いになる」という制度は大きな安心材料になっています。

実際に、学校と相談しながらすららの学習履歴を提出し、出席認定を受けられたという声は少なくありません。

このご家庭でも、自宅学習を通じて学校とのつながりが保てただけでなく、内申点にもつながったことで親子ともに前向きな気持ちになれたそうです。

無理に学校へ行かせるのではなく、「自宅でもちゃんと学べている」と認めてもらえる環境が、子どもの心を守ってくれたというのが印象的です。

プレッシャーのない学習スタイルが、お子さんの表情まで変えるほどの効果をもたらしたというエピソードは、多くのご家庭にとって励みになるのではないでしょうか。

良い口コミ2・うちの子はじっと座っていられないタイプなんですが、すららは短時間で終わるステージ構成や、アニメのキャラが励ましてくれることで「もう少しやってみよう」と続けてくれます

じっと座って勉強するのが難しいというお子さんは、学習そのものに苦手意識を持ちやすいものです。

この口コミでは、すららの「短時間で区切られた学習設計」や「キャラクターによる声かけ」が、集中力を保つうえで大きな助けになっていることがわかります。

たとえば、10分前後で1ステージが終わる構成は、「集中が切れる前に終われる」ちょうどよい長さであり、終わった後の達成感も感じやすくなっています。

また、アニメキャラが自然に励ましてくれる演出は、指導されている感が少なく、子どもにとっても親しみやすいようです。

「ちょっとだけならやってみようかな」という軽い気持ちで始められることが、学習の習慣づけにつながっているというのは、非常にすらららしい特徴だと感じます。

良い口コミ3・毎日部活で時間がなくて塾はムリ。

でも、すららなら夜寝る前にちょっとだけやるとか、土日にまとめてやるとか、自分のペースでできたのがよかったです

すららは、学習のタイミングやボリュームを自分で調整できるのが大きな魅力です。

このご家庭では、忙しい部活動との両立が難しく、塾に通うのは現実的ではなかったそうですが、すららの「時間も場所も自由」という特性が生活スタイルにマッチしていたようです。

夜寝る前に10分だけ取り組む、時間のある土日にまとめて進めるなど、柔軟に使えることが継続のカギになったとのこと。

無学年式なので「今日はちょっとだけ復習」「来週は先取り」という使い方もでき、学習の自由度がとても高い点も好評でした。

決まった時間に決まった場所で勉強しないといけないというプレッシャーがないからこそ、「続けられる学び方」ができるのは、忙しい子どもにとって本当にありがたいですね。

良い口コミ4・ディスレクシアがあるので、読み書きが苦手でしたが、すららは音声とアニメーションが多く、視覚と聴覚のサポートで理解しやすいみたいです

ディスレクシア(読み書き障害)を抱えるお子さんにとって、文字だけの教材はとても負担が大きく、学習の意欲を下げてしまうことがあります。

この口コミでは、すららが提供している「音声による読み上げ」や「アニメーション解説」が、お子さんの理解を助けてくれたという声が印象的です。

たとえば、キャラクターがやさしく説明してくれることで、文字を追わなくても内容が入ってきたり、図や動きを使って概念を説明することで、感覚的に理解しやすくなっているのです。

読み書きに苦手さがあっても、視覚・聴覚からの多感覚的なサポートがあることで、「勉強がわかるようになった」「苦手でも怖くない」と思える体験ができたことは、学習への大きな一歩だと感じます。

良い口コミ5・高校の途中から学校に行けなくなりましたが、すららがあったおかげで「遅れてる」という不安は減りました。

模試で少しずつ結果が出るようになって、大学も諦めなくていいんだって思えました

高校生になると、学習の内容も難しくなり、「自分はもう遅れているんじゃないか」と感じる場面が増えてしまいがちです。

この口コミでは、高校の途中から不登校になったお子さんが、すららを活用して学習を継続できたことで、学力の遅れへの不安が軽減されたという声が紹介されています。

模試などの外部評価でも少しずつ成果が見えるようになり、「大学も目指していいんだ」と前向きな気持ちになれたことは、家庭学習の大きな意味を表していると感じます。

すららは高校範囲にも対応しており、無理なく進められる設計になっているため、自信を失いかけていたお子さんの「再スタート」のきっかけにもなったのだと思います。

単なる勉強ではなく、自己肯定感を取り戻す手段としても役立つという実感が伝わる口コミです。

悪い口コミ1・小学校低学年の子は、まだひとりで進めるのが難しく、結局親が横について進捗を見ないといけませんでした。

もっとオールインワンで自動的に進んでくれるのかと思っていた

すららはタブレット型の教材ですが、全自動で進んでいくわけではなく、お子さんの理解度や性格によっては保護者のサポートが必要になる場面もあります。

特に小学校低学年のお子さんの場合、まだ操作に慣れていなかったり、学習意欲が波のあることも多いため、一定の付き添いや声かけが求められることがあります。

この口コミでは、「もっと放っておいても自動的に進む教材かと思っていた」というギャップがあったようです。

確かに、すららはAI教材というよりも“人が見守ることを前提とした家庭学習サポート型教材”という色が強いため、完全に手放しで進むというよりは、最初はある程度の関わりが必要になります。

その点を最初に理解しておくと、より満足度の高い使い方ができそうです。

悪い口コミ2・最初は楽しかったけど、中2くらいになってアニメキャラのノリが「うざい」と思うようになりました。

もっとシンプルにやりたい子には向かないかもしれない

すららの魅力のひとつは、アニメーションキャラが登場してやさしく解説してくれる点ですが、成長とともにその演出が合わなくなってくるお子さんもいるようです。

とくに中学生以上になると、自分で学習の目的をはっきり意識し始めたり、好みのスタイルが出てきたりするため、「もっと淡々と進めたい」「解説はシンプルな方が集中しやすい」という声が出てくることも。

この口コミでは、最初は楽しんで使っていたけれど、思春期に差し掛かったあたりでキャラクターのテンションが合わなくなり、少しストレスに感じたという正直な感想が寄せられています。

学年や性格によって感じ方が変わる部分なので、体験版などでお子さんの反応を見てから導入するのも良さそうです。

悪い口コミ3・うちの子はADHDがあって、最初はハマったけど、いつも同じ流れにすぐ飽きてしまいました。

内容はいいのに、刺激が足りないというか、ゲームみたいな変化があればもっと続けられたかもしれません

すららは構成が丁寧でわかりやすく、学習内容も基礎から応用までカバーされているのですが、毎回の学習ステップに大きな“変化”がない点については、飽きやすいお子さんにとってやや課題に感じることがあるようです。

特にADHDの傾向があるお子さんは、「同じテンポ」「同じ流れ」が続くと刺激が足りず、集中が途切れてしまうことがあります。

この口コミでは、「ゲーム性」や「ごほうびの変化」など、もっとワクワクする仕掛けがあればよかった、という希望が書かれていました。

たしかに、すららは“教育に真面目な教材”という性格が強いため、派手な演出やゲーム要素は控えめ。

飽きずに続けるための工夫は、家庭側で時間やルールを工夫することで補える面もあるかもしれませんね。

悪い口コミ4・高校範囲のすららをやっていましたが、難関校を目指している自分には簡単すぎる印象。

応用や発展問題が少ないので、基礎ができたら他の教材に移った方がいいと思います

すららは「基礎力の定着」を重視した教材設計になっているため、難関大学や難関高校を目指す受験生にとっては、物足りなさを感じることがあるようです。

この口コミでも、「基礎を理解するにはちょうど良いが、応用問題や発展的な学びが少ない」といった印象が語られています。

たしかに、すららは“基礎を積み上げる力”を重視しており、解法テクニックやスピード感のある問題演習には向いていない面もあります。

そのため、学力に余裕がある子や、すでに基礎が固まっている子には、別の教材と組み合わせて使うという選択肢も考えられます。

学習のスタートとしては最適でも、受験のラストスパートには別のツールに切り替える、という判断も必要になってくるかもしれません。

悪い口コミ5・通塾よりは安いかもしれませんが、継続して使うとそれなりの金額になります。

兄弟で使うと一人ずつ契約しなきゃいけないのも負担が大きく、もう少しファミリープラン的なものがあれば…と思いました

すららは通塾に比べて料金は比較的リーズナブルですが、それでも毎月数千円の出費がかかることを考えると、長く使うほどに家計への負担が増すのは確かです。

特に、兄弟が2人・3人といるご家庭では、すべて別アカウントで契約する必要があるため、「もう少し家族でシェアできるプランがあったら助かるのに…」という声が出てくるのも当然だと思います。

すららには兄弟割引がありますが、それでも1人あたりは基本料金がかかります。

この口コミでは、ファミリープランのような「家族単位での料金設計」があれば、より利用しやすくなるという具体的な希望が語られていました。

家族全体で学びを応援したいという視点からは、今後に期待したい改善ポイントですね。

すららは発達障害があると料金が安くなる?ついてのよくある質問

すららは、発達障害や学習障害、不登校など、さまざまな事情を抱える子どもたちにも対応できるオンライン教材です。

しかし、いざ導入を検討しようと思ったときに、「療育手帳があると割引になるの?」「発達障害に特化したプランはある?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

料金体系は一律ですが、それには明確な理由があります。

ここでは、すららの料金や制度に関するよくある質問にお答えしつつ、気になる口コミや使い方についてもあわせて紹介していきます。

すららを検討中のご家庭が、納得して判断できるよう、わかりやすく解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?

「すらら うざい」と検索されることがありますが、その多くは教材の内容そのものではなく、説明キャラクターの演出や、学習中の声かけに対する好みの問題であることが多いです。

特に中高生など年齢が上がるにつれて、「アニメっぽさ」や「キャラのテンション」が合わないと感じることがあるようです。

また、資料請求後のDMやメールの案内頻度について「多すぎる」と感じる方もいるようですが、これも「丁寧なフォロー」と捉える方もいらっしゃいます。

教材自体は非常に評価が高く、特に発達特性のあるお子さんにとっては、視覚・聴覚を使った多感覚学習や無学年式の柔軟なカリキュラムが高く評価されています。

関連ページ:すららはうざい?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較

すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください

すららには「発達障害専用コース」のような特別な料金設定はありません。

療育手帳の有無や診断名によって料金が変わることもなく、すべての利用者が一律の料金でサービスを受ける形になっています。

これは、障害のあるお子さんを“特別扱い”するのではなく、すべての子どもに平等にサポートを提供するという、すららの教育理念に基づいています。

とはいえ、個別カリキュラムの設計、コーチによるサポート、無学年式の自由な学びなど、発達特性を持つお子さんにとって非常に親和性の高い仕組みが揃っています。

加えて、自治体の福祉サービスや補助制度と組み合わせることで、実質的に費用を軽減できる場合もありますので、地域の福祉窓口に相談するのもおすすめです。

関連ページ:すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?

すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?

はい、すららは文部科学省の「出席扱い制度」に対応した教材として、すでに多くの自治体・学校で導入されています。

家庭での学習が、学校の出席とみなされるためにはいくつかの条件がありますが、すららはその条件を満たしやすい設計となっており、学習記録や進捗をレポート形式で提出できる仕組みも整っています。

出席扱いとして認められるかどうかは、学校との事前相談が必要ですが、すらら側でも必要な情報提供やサポートを行ってくれるため、不登校で学びに不安を感じているご家庭にとっては大きな支えになります。

実際に「すららを使っていた期間が出席と認められた」という口コミも多く、無理に登校を強いられずに安心して学習を継続できる仕組みが好評です。

関連ページ:すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて

すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください

すららでは、入会時に使えるキャンペーンコードが配布されることがあります。

たとえば、資料請求やオンライン説明会に参加することで、入学金が無料になったり、月額料金が割引されたりする特典が受けられる場合があります。

キャンペーンコードは、申し込みフォーム内にある専用欄に入力するだけでOK。

特別な手続きや書類などは必要なく、コードを入力するだけで割引が自動的に適用されます。

ただし、有効期限や対象コースなどが決まっているケースもあるため、事前に詳細を確認しておくのがおすすめです。

タイミングによっては1万円以上お得になることもあるので、すららを始めるならキャンペーン情報は必ずチェックしておきたいところです。

関連ページ:すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について

すららの退会方法について教えてください

すららの退会は、保護者専用の「マイページ」から手続きすることができます。

電話連絡などの必要はなく、オンライン上で簡単に申請が可能です。

ただし、4ヵ月継続コースを利用している場合、途中解約になると割引分の差額(解除料金)が発生することがありますので、退会タイミングには注意が必要です。

また、退会後も学習履歴などの情報は一定期間保持されるため、再入会を検討している方にも安心です。

解約申請を行う際には、月末までに手続きを完了しないと翌月分の料金が発生することもあるため、早めの手続きをおすすめします。

コーチングの終了や学習サポートの引継ぎなどについても、事前に確認しておくとスムーズに退会ができます。

関連ページ:すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?

すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?

すららを利用する際に必要な費用は、基本的には「入会金(初回のみ)」と「毎月の受講料」の2つです。

教材費やサポート費といった名目の追加料金はなく、シンプルでわかりやすい料金体系が特徴です。

使用するタブレット端末は、自宅にあるパソコンやタブレットをそのまま使えるため、新たに専用端末を購入する必要もありません。

ただし、コンビニ払いや銀行振込を選択する場合には、所定の振込手数料などが発生することがあります。

また、兄弟で利用する場合や、コースのアップグレード・変更を行う場合も、それぞれの契約として管理されるため、1人につき1契約が必要になります。

とはいえ、他社の教材にあるような「教材一式の購入」や「更新料」のような費用が発生しないので、継続的に使っていくうえではコスト面でも安心できるサービスだと感じます。

1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?

すららでは、1人分の受講契約で兄弟姉妹が一緒に学習することはできません。

学習データや進捗管理、テスト結果などは、すべて1人ひとりのアカウントに紐づいて管理される仕組みになっているため、兄弟で使う場合には人数分の契約が必要になります。

ただし、2人目以降の兄弟には「兄弟割引」が適用され、月額1,100円(税込)が割引される仕組みがあります。

この制度を利用すれば、複数の子どもにすららを導入する際の金銭的負担を軽減することができます。

なお、アカウントを分けることでそれぞれの学習履歴や理解度が明確になり、保護者も進捗を管理しやすくなるのは大きなメリットです。

学年や学習状況が異なる兄弟でも、それぞれに最適化された学習ができるという点では、契約を分ける価値がしっかりあると思います。

すららの小学生コースには英語はありますか?

はい、すららの小学生向けコースには「英語」を含むプランがあります。

たとえば「小中コース(3教科)」では、国語・算数に加えて英語を学ぶことができます。

小学校でも英語が必修化される中で、「英語に親しませたい」「文法よりもまずは聞く・話すから始めたい」という保護者のニーズにも応えられる設計になっており、リスニング・スピーキング・リーディングの基礎をバランスよく学べる内容になっています。

また、すららの英語はアニメーションや音声ナビが豊富なので、文字中心の学習が苦手な子でも安心して取り組めます。

英語に苦手意識を持たせたくないというご家庭にとっては、ゲームのような感覚で楽しく学べるすららのスタイルが非常に合っていると言えるでしょう。

始めてから「英語が好きになった」という声も多く聞かれています。

すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?

すららの最大の特徴のひとつが、「すららコーチ」と呼ばれる専門スタッフによるサポートです。

コーチは、お子さんの学習進捗を定期的にチェックし、「どこでつまずいているか」「どんなペースで進めると良いか」といったアドバイスを、保護者にもわかりやすく届けてくれます。

たとえば、「最近は算数の応用で手が止まりやすいようです」「英語は順調なので、来月は少し先取りも可能です」といった具体的なフィードバックがもらえるため、家庭でのサポートにも役立ちます。

また、保護者自身の悩みにも寄り添ってくれるのがコーチの魅力で、「やる気が続かないときの声かけは?」「兄弟で使うときの工夫は?」など、個別の相談にも丁寧に対応してもらえます。

学習の伴走者として、コーチの存在は安心感を与えてくれる大きな支えになっています。

参照:よくある質問(すらら公式サイト)

すららは発達障害があると料金が安くなる?他の家庭用タブレット教材と比較しました

発達障害や学習に不安があるお子さんのために、自宅で取り組めるタブレット教材を探しているご家庭は増えています。

その中で「すらら」を検討している方にとって気になるのが、「療育手帳や発達障害がある場合、料金は安くなるのか?」「他の教材と比べてどうなのか?」という点だと思います。

結論から言うと、すららには障害に応じた割引制度はなく、すべてのユーザーに対して一律の料金設定がされています。

ただし、だからといって“高い”と感じるかどうかは別の話。

サポートの内容や教材の柔軟性、学習記録の管理、出席扱いへの対応などを含めて考えると、すららには他の教材にはない魅力が詰まっています。

ここでは、代表的な家庭用タブレット教材と比較しながら、すららがなぜ選ばれているのかをわかりやすくご紹介します。

サービス名

月額料金

対応年齢

対応科目

専用タブレット

スタディサプリ小学講座

2,178円~

年少~6年生

国語、算数、理科、社会

✖

RISU算数

2,680円~

年中~6年生

算数

必須

スマイルゼミ小学生コース

3,278円~

小学1年~6年

国語、算数、理科、社会、英語

必須

すらら

8,800円~

1年~高校3年

国語、算数、理科、社会、英語

✖

オンライン家庭教師東大先生

24,800円~

小学生~浪人生

国語、算数、理科、社会、英語

✖

トウコベ

20,000円~

小学生~浪人生

国語、算数、理科、社会、英語

✖

天神

10,000円~

0歳~中学3年

国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作

必須

デキタス小学生コース

3,960円~

小学1年~6年

国語、算数、理科、社会

✖

DOJO学習塾

25,960円~

小学生~中学生

漢字・語い・英単語・計算

必須

LOGIQ LABO(ロジックラボ)

3,980円~

小学1年~6年

算数、理科

✖

ヨミサマ。

16,280円~

小学4年~高校生

国語

✖

家庭教師のサクシード

12,000円~

小学生~高校生

国語、算数、理科、社会

✖

ヨンデミー

2,980円~

なし

読書

✖

すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金まとめ

この記事では、タブレット教材「すらら」における発達障害の料金についての問題に焦点を当てました。

発達障害や学習障害、慮育手帳を持っている方々が料金優遇の対象となる仕組みについて検証しました。

結論として、発達障害や学習障害を抱える方々にとって、教育教材にアクセスする際の負担軽減は重要な課題であることが明らかになりました。

制度やサービスにおいて、特定の障害を持つ方々に対する配慮やサポートが必要不可欠であることが強調されました。

特に教育においては、個々のニーズや状況に合わせた支援が必要不可欠です。

発達障害や学習障害を持つ方々が、適切な教材や教育環境にアクセスしやすい仕組みが整備されることが求められています。

「すらら」のような教材が、料金優遇の対象となることで、発達障害や学習障害を持つ方々がより円滑に教育にアクセスできる可能性が広がります。

障害を持つ方々が、自らの可能性を最大限に引き出し、充実した教育を受けられる環境が整備されることを期待します。

今後も、障害を持つ方々の声やニーズに真摯に向き合い、包括的なサポートが提供されることを願っています。