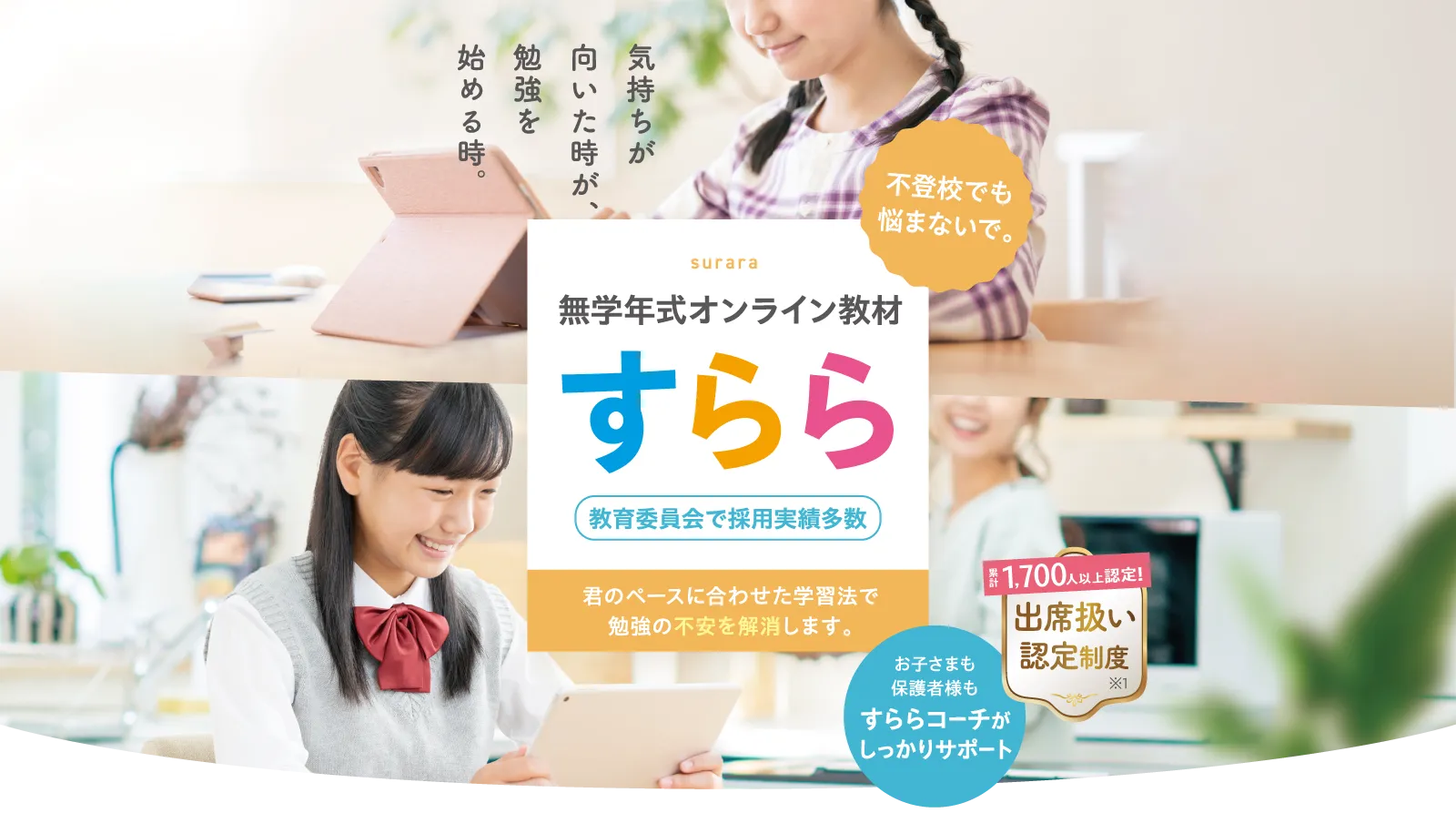

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いになる理由について

すららは、自宅にいながら学習できるオンライン教材として注目されている学習システムです。

不登校の子どもでも、すららを活用することで出席扱いとなるケースが増えてきています。

それは単に教材を使っているからではなく、教育委員会や学校がすららの学習内容や取り組み方を高く評価しているからです。

オンライン教材であっても、子どもが自ら学び、記録が残り、指導の意図が伝わる仕組みが整っていれば、学校教育の一部として認められる可能性があります。

保護者や学校と連携しながら、すららを活用することで、子どもが安心して学びを継続できる環境を整えることができるのは大きなメリットです。

理由1・学習の質と記録の証明がしっかりしている

すららが出席扱いになる大きな理由の一つが、学習の質とその証明力にあります。

オンライン学習と聞くと「本当にちゃんと勉強できているの?」と疑問を持つ方も多いですが、すららでは学習の履歴が詳細に記録され、どの単元をどれだけ学習したか、どんな理解度かまでデータで確認できます。

これは、単に動画を視聴するだけの教材とは一線を画しています。

さらに、生徒一人ひとりの進捗や苦手分野も可視化されるため、担任の先生や教育委員会も客観的に評価しやすくなっています。

このように「学んでいる証拠」がしっかり残ることで、不登校であっても出席扱いとして認められる土台ができているのです。

学校側に「客観的な学習記録レポート」を提出できる

すららを使用する最大の強みの一つが、学習の履歴がすべてデータ化される点にあります。

どの時間帯にどの単元を学んだか、理解度はどうかといった情報がグラフや数値で記録されるため、学校側にとっても非常に分かりやすい資料となります。

特に「客観的な学習記録レポート」は、教育委員会や担任の先生に提出することで、生徒の取り組みの真剣さや継続性をしっかり伝えることができます。

こうしたデータは、保護者が手書きで記録したものとは異なり、第三者の視点でも信頼性が高いと見なされやすいのがポイントです。

そのため、すららを活用しているという事実だけではなく、それを裏付ける確かな記録があることが、出席扱いを認められる理由として非常に有効なのです。

保護者の手間なく、自動的に学習状況が可視化される/これが学校側からも「安心材料」として評価されやすい

不登校の子どもが自宅で学ぶ際、保護者の方が「本当に学習が進んでいるのか」を心配することは少なくありません。

また、学校側も確認のしようがないと評価が難しくなってしまいます。

しかし、すららでは学習の進捗や取り組み時間、理解度などがすべてシステム内で自動的に記録され、可視化される仕組みが整っています。

保護者が毎日チェックをする必要もなく、レポート形式でまとまった情報が確認できるので、忙しい家庭でも負担が少なくて済みます。

学校側にとっても、こうした明確なデータがあることは「きちんと学んでいる証拠」として非常に安心できる材料になります。

そのため、すららの活用は、家庭・学校の両方からの信頼を得やすい方法として支持されているのです。

理由2・個別最適な学習計画と継続支援がある

すららが他の教材と大きく異なる点として、個別最適な学習計画が立てられる点が挙げられます。

一律のカリキュラムを押し付けるのではなく、子ども一人ひとりの学力や理解のペースに応じてカスタマイズされたプログラムが提供されるため、無理なく学習を続けることができます。

さらに、継続的な学習支援として、コーチと呼ばれるサポート担当者が子どもや保護者と定期的にコミュニケーションを取りながら、進捗を管理し、学習意欲を引き出してくれるのも特徴です。

こうしたサポートがあることで、孤独になりがちな自宅学習でも「ひとりじゃない」と感じられる環境が整っています。

その結果、子ども自身も前向きに取り組めるようになり、不登校の改善にもつながるケースが増えているのです。

すららは、専任コーチが継続的にサポートし、学習計画を作成してくれる

すららでは、子どもが一人で学習に取り組むのではなく、専任のコーチが継続的にサポートしてくれる体制が整っています。

このコーチは、学習の進捗や理解度をしっかり把握したうえで、子どもに合った学習計画を一緒に立ててくれます。

そのため、「今日は何をすればいいんだろう」と悩むことなく、毎日の学習がスムーズに進むよう工夫されています。

また、コーチは単にスケジュールを立てるだけでなく、子どものモチベーションを保つ声かけや、つまずきへのアドバイスも行ってくれます。

こうした存在がいることで、自宅でも安心して学習が続けられ、不登校でも学びのリズムを整えることが可能になるのです。

すららは、無学年式で学習の遅れや進み具合に柔軟に対応してくれる

すららの特長のひとつが「無学年式」の教材である点です。

これは、学年に関係なく自分の理解度に合った内容から学習を進められるという仕組みです。

不登校の子どもは、学校に通えなかった期間に学習が遅れてしまうことが多くありますが、すららでは焦ることなく、基礎に戻ってしっかり学び直すことができます。

逆に、得意な教科についてはどんどん先へ進めることもできるため、自信や達成感も得られやすくなっています。

自分のペースで学習できる環境は、無理のない継続を支え、やがて学校復帰や進学にもつながる大きな後押しとなるのです。

画一的な学年制にとらわれない柔軟さは、まさにすららならではの魅力です。

理由3・家庭・学校・すらら三者で連携ができる

不登校の子どもを支えるためには、家庭だけでなく学校、そして外部の学習支援サービスとの連携がとても重要です。

すららでは、この三者がスムーズに協力し合える体制が整っているため、安心して利用を続けることができます。

家庭では子どもの日常の様子や学習状況を見守り、学校は教育機関としての判断や手続きを担当します。

そして、すららは学習の提供と成果の可視化、そして情報共有をサポートする役割を担ってくれます。

こうした連携があることで、保護者が一人で抱え込まずに済みますし、学校側も状況を正確に把握できるため、出席扱いに必要な書類の作成や判断がスムーズになります。

みんなで支え合う仕組みがあることが、すららの大きな強みです。

すららは、必要書類の準備方法の案内をしてくれる

不登校の子どもが出席扱いを受けるためには、学校に提出するためのさまざまな書類が必要になります。

初めての手続きに戸惑う保護者も多い中で、すららでは必要書類の準備方法や流れを丁寧に案内してくれます。

例えば、「教育支援計画」や「学習記録報告書」といったフォーマルな書類についても、どんな内容を記載すべきか、いつどこに提出すればよいかなど、具体的にサポートしてくれるため安心です。

こうした支援があることで、保護者が不安を感じずに対応できるようになり、学校側とのやりとりもスムーズになります。

すららのこの細やかなサポートは、不登校家庭にとって非常に心強い存在です。

すららは、専任コーチが学習レポート(フォーマットの用意)の提出フォローしてくれる

すららでは、専任コーチが子どもの学習レポートの作成をしっかりフォローしてくれるのも大きな魅力です。

レポートは出席扱いの判断材料として学校に提出する重要な書類ですから、フォーマットが整っているか、内容が適切かなど、不備があっては困ります。

その点、すららでは提出用のフォーマットをあらかじめ用意してくれており、それをもとに専任コーチが書き方のアドバイスをしてくれます。

もし迷ったり不明点があれば、すぐに相談できる環境があるのも安心です。

保護者にとっては、煩雑な書類作成の手間を軽減できるだけでなく、提出内容の信頼性も高まるため、学校側への説明もスムーズになります。

すららは、担任・校長と連絡をとりやすくするためのサポートをしてくれる

学校との連絡は、不登校家庭にとって大きなハードルになることがあります。

「何をどう伝えればいいのか分からない」「担任の先生にどう切り出せばいいのか」など、不安は尽きません。

すららでは、そうした場面でも保護者をしっかりサポートしてくれます。

具体的には、担任や校長と話をする際のポイントや、どんな順序で連絡すればよいかなどをアドバイスしてくれたり、場合によっては文書作成のサポートをしてくれることもあります。

こうした後押しがあることで、保護者が自信を持って学校とやり取りできるようになり、結果として学校側の理解も得やすくなります。

連携をスムーズにする仕組みが整っているのも、すららの大きな強みです。

理由4・文部科学省が認めた「不登校対応教材」としての実績

すららは、文部科学省が認める「不登校対応教材」として、多くの実績を積み重ねてきた信頼ある学習支援ツールです。

単にオンライン学習ができるというだけでなく、不登校の子どもが安心して自宅で学べるように、教材の設計やサポート体制が工夫されている点が高く評価されています。

実際に、すららを導入したことで出席扱いを受けられたケースは全国に多くあり、その実績がさらなる安心感につながっています。

文部科学省の公式資料にもすららの取り組みが紹介されていることから、教育機関としても受け入れやすい教材となっており、保護者や学校からの信頼も厚いです。

不登校でも学びを止めず、次のステップへ進むための確かな選択肢となるのがすららなのです。

すららは、全国の教育委員会・学校との連携実績がある

すららは、全国各地の教育委員会や学校と連携して、不登校の子どもたちの学びを支援してきた豊富な実績があります。

単なる民間の学習ツールではなく、公的機関と連携して実際に出席扱いとなったケースが数多くあるため、学校側も安心して導入を検討しやすいのです。

こうした実績は、保護者が学校に相談する際の説得材料にもなり、制度的な手続きがスムーズに進むきっかけにもなります。

また、教育委員会からの相談窓口が用意されていたり、学校への導入実例が紹介されていたりと、信頼できるサポート体制が整っているのも特徴です。

すららのこれまでの取り組みが、不登校の子どもたちの学びの可能性を広げる後押しとなっているのです。

すららは、公式に「不登校支援教材」として利用されている

すららは、文部科学省の方針に沿って公式に「不登校支援教材」として利用されているオンライン教材です。

この事実は、学校や教育委員会にとっても非常に大きな信頼材料となります。

民間サービスの中には、内容や実績にばらつきがあるものもありますが、すららは公的にも評価されていることから、出席扱いとして認められる可能性が高くなるのです。

多くの自治体でも導入が進んでおり、学校がすららの利用を理解してくれるケースも増えています。

「安心して学びを続けたい」「でも出席日数が足りないのは不安」と感じているご家庭にとって、このような公式な認定は大きな後押しになります。

安心して利用できる学習環境が整っているのは、すららならではの魅力です。

理由5・学習環境が「学校に準ずる」と認められやすい

すららが出席扱いとして認められる背景には、単に学習ができるだけでなく、その環境自体が「学校に準ずるもの」として評価されていることがあります。

学習指導要領に基づいた内容であることはもちろん、学習記録の管理、指導者によるサポート、進捗の把握など、学校教育で求められる要素がしっかり整っているからです。

これにより、学校側も「形式は違っても、内容や取り組みの質は学校と同等」と判断しやすくなり、出席扱いとして認められる可能性が高くなります。

不登校だからといって学びを止める必要はありません。

すららのように、整った学習環境があれば、子どもたちは自宅でも十分に学び続けることができるのです。

すららは、学習内容が学校の学習指導要領に沿っている

すららで提供されている学習内容は、すべて文部科学省の学習指導要領に沿って構成されています。

これは、学校教育で扱われている内容とほぼ同じということを意味します。

つまり、すららを使って学習することは、学校で授業を受けているのと近い形で学びを進められるということです。

こうしたカリキュラムの整合性があるからこそ、学校側もすららでの学習を「出席扱い」の根拠としやすくなるのです。

保護者としても、「本当にこの内容で大丈夫かな」と心配する必要がなくなり、安心して子どもの学習を見守ることができます。

学習指導要領に準じた内容であることは、子どもの学びにとっても、将来の進路にとっても大きな意味を持っているのです。

すららは、学習の評価とフィードバックがシステムとしてある

すららでは、単に学習を進めるだけでなく、学習結果に対して評価とフィードバックが自動的に行われる仕組みが整っています。

例えば、問題演習に取り組んだ結果がすぐに反映され、正解率や理解度に応じて次のステップが提案されるようになっているのです。

これにより、ただ進むだけでなく「どこが分かっていて、どこがまだ理解が浅いか」が明確になり、効率的な学習が可能になります。

さらに、コーチからの声かけやアドバイスも定期的に届くため、子ども自身も「やりっぱなし」にならず、自分の学びを振り返る機会が得られます。

このような評価・フィードバックの仕組みがあることで、学習の質が保たれ、学校にとっても信頼できる教育環境と見なされやすくなるのです。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度の申請方法について

不登校のお子さんでも、すららを使って自宅で学習を続けていれば「出席扱い」として認められる可能性があります。

そのためには、学校にしっかりと申請手続きを行うことが大切です。

出席扱いの制度は文部科学省が定めているもので、条件を満たせば、在宅学習でも出席と同じように認められるケースがあります。

もちろんすべてのケースで認められるわけではありませんが、必要な書類や条件を理解し、学校ときちんと連携することで、前向きな対応が期待できます。

ここでは、すららを使った出席扱い申請の流れについて、具体的にわかりやすくご紹介していきますね。

ご家庭での不安が少しでも軽くなるよう、参考にしていただけたら嬉しいです。

申請方法1・担任・学校に相談する

出席扱いの申請を進める第一歩は、担任の先生や学校への相談から始まります。

いきなり書類を提出するよりも、まずは学校側に「すららで在宅学習をしていること」「出席扱いの制度を利用したい意向があること」をしっかり伝えることが大切です。

担任の先生は、子どもの状況を最もよく理解してくれている存在なので、まずは気軽に相談するつもりで声をかけてみるのがおすすめです。

学校側も、教育委員会と連携しながら対応してくれるケースが多いため、最初の相談が丁寧であればあるほど、その後のやり取りもスムーズになります。

保護者一人で抱え込まず、一緒に協力していく姿勢が何より大切です。

出席扱いの申請に必要な書類・条件を確認する

学校への相談を経て、出席扱いの申請に進む際には、いくつかの必要書類や条件を確認することになります。

主に求められるのは、在宅学習の記録、教育支援計画、学習教材の概要説明、そして場合によっては医師の診断書などです。

学校によって若干の違いはありますが、すららのような学習支援サービスを使っている場合、その記録やレポートをもとに申請が進められることが多いです。

また、子ども本人の意思や保護者の支援体制についても確認されることがありますので、あらかじめ準備しておくと安心です。

分からない点があれば学校に遠慮なく聞いてみることが、円滑な申請のためのポイントです。

申請方法2・医師の診断書・意見書を用意(必要な場合のみ)する

不登校の理由によっては、出席扱いの申請に医師の診断書や意見書が必要となる場合があります。

これは主に、心身の不調や医療的な配慮が必要とされるケースに該当します。

学校側が子どもの状態を正確に把握し、適切な対応を判断するためにも、専門家による意見は非常に重要な材料となります。

ただし、すべてのケースで必ず診断書が必要というわけではなく、子どもの状況によって提出が求められるかどうかが変わってきます。

学校から求められた場合は、無理のない範囲で対応できるよう準備しておくと安心です。

不登校の理由によっては、診断書が求められるケースもある

たとえば、不安症やうつ、発達特性などが背景にある不登校の場合、学校から診断書や医師の意見書の提出をお願いされることがあります。

これは「在宅学習が本当に望ましい状況であるかどうか」を判断するために必要な書類です。

すららを利用して学習の継続をしていることを伝えたうえで、医師からも「学校に通えない状態であること」「家庭での学習継続が有効であること」などを明記してもらえると、出席扱いの申請が通りやすくなります。

必要書類の内容や書式は学校側から説明があるので、よく確認して、早めに準備を進めておくと安心です。

精神科・心療内科・小児科で「不登校の状態」と「学習継続が望ましい旨」を書いてもらう

診断書や意見書をお願いする際は、子どもが現在の状態で通学が困難であること、そして自宅での学習継続が必要・望ましいという内容を医師に書いてもらうのがポイントです。

このような文言があることで、学校側も「教育的配慮が必要なケース」として判断しやすくなります。

診断を受ける科は、子どもの状態に応じて精神科や心療内科、小児科などになります。

通い慣れたクリニックや信頼できる医師がいれば、相談しやすいですね。

また、事前に学校から診断書のフォーマットが渡されることもあるので、医師に説明する際に一緒に見せられるよう準備しておくとスムーズです。

申請方法3・すららの学習記録を学校に提出する

出席扱いを申請する際、すららでの学習記録はとても重要な資料になります。

すららでは、学習した単元、時間、理解度などが自動的に記録されており、それをまとめたレポート形式で学校に提出することができます。

この記録は「どのように学習を継続しているのか」を示す客観的な証拠となり、学校側が出席扱いとして認める判断材料として大きな役割を果たします。

また、すららには専任のコーチがいて、レポート作成や提出のサポートもしてくれるため、保護者にとっても安心です。

記録を出すことで、ただ教材を使っているだけではない、きちんと取り組んでいるという信頼感を学校側に伝えることができます。

学習進捗レポートをダウンロードし担任または校長先生に提出

すららでの学習の様子は、システム内で自動的に記録されており、その内容を「学習進捗レポート」としてダウンロードできます。

このレポートには、いつ・どの単元を・どれくらい学習したのかが明確に記されていて、学習の質と量の両方を客観的に示す資料としてとても有効です。

提出先は担任の先生や校長先生になりますが、事前にどちらへ提出すればよいかを学校に確認しておくと安心です。

学校側にとっても、子どもがどのように自宅学習を進めているのかが一目でわかるため、判断材料として非常に信頼されやすい資料です。

レポートの提出は、出席扱い申請の中でも重要なポイントになりますので、丁寧に準備しておきましょう。

出席扱い申請書を学校で作成(保護者がサポート)

出席扱いの申請を進めるにあたり、最終的には「出席扱い申請書」という書類を学校が作成することになります。

ただし、学校だけに任せきりではなく、保護者としても必要な情報提供や資料提出を行いながら、一緒に申請の準備を進めていく形になります。

例えば、子どもの学習環境について説明したり、すららの学習レポートを添付したりといったサポートが求められます。

学校の担当者と協力しながら、「在宅学習でもしっかり取り組んでいる」ということを伝える姿勢が大切です。

保護者の関わり方次第で、申請がスムーズに進むかどうかが変わることもありますので、丁寧に対応していきたいところです。

無理のない範囲で、学校と一緒に準備を進めていきましょう。

申請方法4・学校・教育委員会の承認

出席扱いの申請が学校に提出されたあとは、正式な承認のプロセスに入ります。

この段階では、学校長の判断や、必要に応じて教育委員会の承認が必要となるケースもあります。

申請が受理されれば、すららを使った在宅学習が出席として認められる可能性が高くなりますが、ここまでの準備と連携がとても大切になります。

すららのように信頼できる教材と、保護者・学校の協力体制が整っていれば、承認される確率も高くなります。

制度としてはやや複雑に感じるかもしれませんが、一つひとつ進めていけば、子どもが自宅でも安心して学びを続けられる道がきっと見えてくるはずです。

学校長の承認で「出席扱い」が決まる

最終的な「出席扱い」の判断は、校長先生の承認によって決まります。

提出された学習記録や申請書類、そして家庭や医師の意見などをもとに、校長先生が総合的に判断します。

すららのように、学習記録がしっかり残り、継続的に学習が行われている場合は、出席扱いとして認められるケースが多く見られます。

校長先生との信頼関係や、担任の先生からの後押しも重要になるため、丁寧に情報を共有することが大切です。

一度認められれば、学校生活の履歴にも「出席」として記録されるようになるため、子どもにとっても大きな励みになります。

焦らず、じっくりと準備を進めていきましょう。

教育委員会に申請が必要な場合は、学校側と連携して行う

一部の地域や学校では、出席扱いの判断を教育委員会が関与する場合があります。

その場合は、学校から教育委員会へ書類を提出し、最終的な承認を受ける流れになります。

とはいえ、保護者が直接教育委員会とやりとりする必要はほとんどなく、基本的には学校が窓口となって進めてくれます。

重要なのは、学校としっかり連携して、必要な情報や書類を適切に揃えることです。

すららの利用実績や学習内容が明確に示されていれば、教育委員会も判断しやすくなります。

学校側に負担をかけないよう、必要に応じて積極的に協力する姿勢があると、全体の流れもスムーズに進みやすくなります。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうメリットについて紹介します

不登校であっても、すららを活用して出席扱いが認められることで、さまざまなメリットが得られます。

単に「学校に通えていないから不利になる」という不安を和らげるだけでなく、今後の進学や学びに対する前向きな気持ちも育てやすくなるのです。

すららは、文部科学省が認める不登校対応教材として多くの実績を持ち、家庭と学校をつなぐ役割を果たしてくれるので、出席扱いの制度をうまく活用すれば、子どもにとっても保護者にとっても安心感につながります。

ここでは、出席扱いを認めてもらうことの具体的なメリットについてご紹介していきますので、制度の利用を検討している方はぜひ参考にしてみてくださいね。

メリット1・内申点が下がりにくくなる

出席日数は、内申点に影響する重要な要素の一つです。

不登校になるとこの「出席日数」が足りなくなり、結果として成績評価に影響が出てしまうことがあります。

でも、すららで学習を継続し、その取り組みが学校に認められて出席扱いとなれば、日数不足による評価ダウンを防ぐことができます。

実際に、成績の判断基準には「学習への意欲」や「取り組みの姿勢」も含まれており、すららを通じて努力を続けていることが評価に反映されることもあります。

子ども自身も「自分の頑張りがちゃんと認められている」と実感できるため、自信にもつながりやすいのです。

内申点への悪影響を最小限に抑えられるのは、大きな安心材料になります。

出席日数が稼げることで、内申点の評価も悪化しにくい

すららを使って学習記録を学校に提出し、出席扱いと認められれば、登校していなくても出席日数としてカウントされます。

これは、定期テストや通知表などに影響する「内申点」を守るためにもとても大切なことです。

不登校の状態が続いていると、それだけで出席日数が足りず、評価が下がってしまうリスクがあります。

でも、在宅学習の取り組みが認められれば、欠席がそのままマイナス評価に直結しにくくなるのです。

保護者としても、「このままでは進学に響いてしまうのでは」といった不安を軽減できるのは大きなメリットですね。

日々の学びをしっかり積み重ねていくことが、将来への道をつないでいきます。

中学・高校進学の選択肢が広がる

出席扱いとなることで、進学の際の選択肢が大きく広がるのも見逃せないメリットです。

たとえば、高校入試では内申点や出席日数が重要な評価項目として見られることが多く、不登校の期間が長いと志望校の選択に制限が出てしまうケースもあります。

でも、すららを使って継続的に学んでいることが評価され、出席扱いが認められていれば、そのリスクを避けることができます。

「出席していないからダメ」という一律の見方ではなく、「どんな形で学び続けてきたか」が見てもらえるようになるのは、とても心強いことです。

子どもの可能性を狭めることなく、将来の進路を自由に選べるようになるのは、すららを活用する大きな意義のひとつです。

メリット2・「遅れている」「取り戻せない」という不安が減る

不登校の期間が長くなると、「授業についていけていないのでは?」「取り戻せるのか不安…」といった焦りを感じることが多くなります。

でも、すららは無学年式の教材で、今の子どもの理解度に合わせて学習内容を調整できる仕組みになっているため、そういった不安を抱えずに学びを進めることができます。

わからない単元までさかのぼって学べたり、得意な分野はどんどん先に進めたりと、自分にぴったり合ったペースで学習ができるのが特長です。

その結果、学習への自信が取り戻せたり、「もう一度頑張ってみよう」と前向きな気持ちを持つことができるようになります。

周囲と比べる必要がない、自分のための学びができるのは、すららならではの安心感です。

すららで継続的に学習することで、授業の遅れを気にしなくていい

すららは、自分のペースに合わせて学べる「無学年式」の教材なので、学校の授業から離れていても遅れを心配せずに学習を進めることができます。

不登校になると、「どこから勉強をやり直せばいいのかわからない」「授業についていけるか不安」と感じる子どもも多いものです。

ですが、すららではつまずいた単元までさかのぼって丁寧に復習できるので、理解度に合わせて確実にステップアップできます。

さらに、自動で記録される進捗データがあることで、「どれくらい学習が進んでいるか」も可視化され、自信につながります。

授業の遅れを気にせず学べる環境があることは、子どもにとっても保護者にとっても、大きな安心材料になるのです。

学習環境が整うことで子どもの自己肯定感が低下しにくい

不登校が続くと、子どもは「自分だけが遅れている」「みんなと同じようにできない」と感じ、自己肯定感が下がってしまうことがあります。

でも、すららのように自分に合った方法で学びを続けられる環境があると、「自分でもできている」と実感でき、前向きな気持ちが育ちやすくなります。

特に、すららは子どもの理解度に合わせた学習設計がされており、つまずいても優しくサポートしてくれるしくみが整っているので、学習への苦手意識が生まれにくいのが特長です。

さらに、取り組んだ内容が記録として可視化されることで、成長の実感も得やすくなります。

学びを通して「自分にもできる」という経験を重ねることは、子どもの自己肯定感を育てる大きな鍵になります。

メリット3・親の心の負担が減る

不登校の子どもを支える保護者にとって、日々の心配やプレッシャーは計り知れないものがあります。

どう対応すればよいのか、学習はどう進めればいいのか、学校とのやり取りはどうしたら…と悩みが尽きません。

そんなとき、すららのような支援体制の整った教材があることで、保護者の負担を大きく軽減することができます。

専任コーチの存在や、学習の記録・報告機能があることで、すべてを一人で抱え込まずに済むようになります。

「学校に行っていない=学んでいない」と感じる不安から解放されるのは、親としてとても大きな安心感につながります。

少しでも気持ちに余裕が持てるようになると、家庭内の雰囲気もぐっと穏やかになるものです。

学校・家庭・すららコーチで協力体制ができる/1人で不安を抱える必要がない

すららでは、保護者だけが孤立して子どもの学習を支える必要はありません。

学校、家庭、そしてすららの専任コーチが連携することで、子どもを中心にした協力体制が自然と整っていきます。

学校とは、出席扱いの手続きや学習状況の共有などを通じて協力し合うことができ、すららのコーチは日々の学習の進捗やつまずきに寄り添いながらサポートしてくれます。

保護者としても、困ったときにすぐ相談できる存在がいるというのは、心強いものです。

「全部自分で背負わなきゃ」と思わず、誰かと一緒に見守っていける環境があることで、子どもにとっても保護者にとっても、無理のない学びの継続がしやすくなります。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための注意点について紹介します

すららを使って不登校でも出席扱いとして認められる可能性があるのは、多くの保護者にとって心強い制度です。

でも、申請が確実に通るわけではなく、いくつかの注意点をしっかり押さえておく必要があります。

特に大切なのは、「制度の正しい理解」と「学校とのスムーズな連携」です。

すららは非常に優れた教材ですが、学校側が内容を把握していなかったり、申請手続きが不十分であったりすると、出席扱いが認められないケースもあります。

だからこそ、事前にしっかり準備をしておくことがとても大切です。

ここでは、出席扱いを希望する際に注意しておきたいポイントについて、順番にご紹介していきますね。

注意点1・学校側の理解と協力が必須

出席扱いを実現するうえで、学校側の理解と協力は欠かせない要素です。

いくら子どもが熱心に学習を続けていても、その内容や意図が伝わっていなければ、学校としては判断が難しくなってしまいます。

そのためには、まず保護者がすららの仕組みや学習内容について説明できるようにしておくことが大切です。

また、担任の先生だけでなく、場合によっては校長先生や教育委員会とも連携が必要になることもあります。

スムーズな申請のためには、学習記録の提出はもちろん、定期的な連絡や報告を欠かさない姿勢が求められます。

すららのサポートチームも学校とのやり取りのアドバイスをしてくれますので、不安な場合は早めに相談しておくと安心です。

「すららは文科省ガイドラインに基づく教材」ということを丁寧に説明する必要がある

すららが不登校の出席扱いに活用できる理由のひとつに、「文部科学省のガイドラインに基づいて設計された教材」であることが挙げられます。

ただし、学校の先生方がその情報を詳しく知らない場合もあるため、保護者のほうから丁寧に説明することが大切です。

具体的には、すららの教材が学習指導要領に準拠していること、無学年式で子どもの理解に応じた学びが可能であること、そして学習記録が自動で可視化される点などを伝えていくと、理解を得やすくなります。

「ただの民間教材」と誤解されないように、すららが公式に不登校支援教材として活用されている実績も伝えると、学校側の信頼感も高まるはずです。

焦らず、丁寧にコミュニケーションをとっていきましょう。

必要に応じて、すららの資料を一緒に持参する/担任だけではなく教頭や校長にも早めに相談する

出席扱いの申請において、すららの学習システムやサポート内容を正確に理解してもらうために、公式資料やパンフレットなどを持参するのがおすすめです。

すららのウェブサイトなどから印刷できる説明資料を用意して、担任の先生に渡すことで、内容の誤解を防ぐことができます。

また、申請にあたっては担任だけでなく、教頭先生や校長先生が関わるケースも多いため、できるだけ早い段階で複数の先生方に相談することが大切です。

「このタイミングで伝えるべきだった」と後悔しないためにも、資料を活用しながら、落ち着いて丁寧に説明する姿勢を心がけたいですね。

理解を得られれば、申請の流れもスムーズになっていくはずです。

注意点2・医師の診断書や意見書が必要な場合がある

不登校の理由が体調不良や精神的な理由による場合、学校から医師の診断書や意見書の提出を求められることがあります。

これは、子どもが学校に通えない状態であることを、第三者の専門的な立場から証明してもらうためのものです。

診断書の提出は義務ではないケースもありますが、学校側が判断材料として必要とする場合には、提出することで出席扱いの申請がスムーズに進む可能性があります。

無理のない範囲で、信頼できる医師と相談しながら準備を進めることが大切です。

保護者が学習の取り組みや子どもの様子を医師に共有しておくことで、内容の信頼性も高まりやすくなりますので、事前の情報整理も忘れずにしておきましょう。

不登校の原因が「体調不良」や「精神的な理由」の場合は医師の診断書・意見書が必要になることが多い

不登校の背景にはさまざまな要因がありますが、特に体調不良や精神的な理由による場合には、医師の診断書や意見書の提出が必要になることが多いです。

学校としては、出席扱いを認めるにあたって「医療的な理由があるかどうか」を確認する必要があるため、第三者である医師の見解が求められるのです。

この書類は、必ずしも重い病名が書かれている必要はありませんが、「現在の通学が困難な状態であること」「在宅学習が望ましいと考えられること」が明記されていると、学校側も理解を示しやすくなります。

早めに準備しておくことで、申請の流れもスムーズになりますし、安心して対応することができます。

通っている小児科や心療内科で「出席扱いのための診断書が欲しい」と伝える

診断書を依頼する際は、通院している小児科や心療内科の医師に「学校に出席扱いの申請をしたくて、診断書が必要です」とはっきり伝えることが大切です。

目的をきちんと説明することで、医師も何を記載すべきかがわかりやすくなり、申請に適した内容にまとめてもらいやすくなります。

また、必要であれば学校から診断書のフォーマットが用意されている場合もありますので、それを持参して相談するとさらにスムーズです。

日頃から医師と信頼関係を築いておくと、こうした場面でも安心してお願いできますし、子どもにとっても「自分の状況が理解されている」と感じられる支えになります。

無理のない範囲で、丁寧に準備を進めていきたいですね。

医師に「家庭学習の状況」や「意欲」を具体的に説明して、前向きな記載をお願いする

診断書や意見書を作成してもらう際は、医師に子どもの学習の様子や家庭での取り組みについて、できるだけ具体的に伝えることが大切です。

たとえば、「毎日すららで学習している」「学習に前向きに取り組んでいる」「少しずつ自信を取り戻している」といった情報は、医師が記載内容を考えるうえでとても参考になります。

こうした前向きな情報が含まれることで、学校側も「家庭学習が有効に機能している」と判断しやすくなります。

医師も家庭の努力を理解していれば、より丁寧な内容で診断書を仕上げてくれることが多いです。

安心して申請できるように、医師との連携も大切にしていきましょう。

注意点3・ 学習時間・内容が「学校に準ずる水準」であること

出席扱いを認めてもらうには、「家庭での学習が学校の授業に準ずる内容と時間であること」が求められる場合があります。

つまり、単に教材を使っているだけではなく、どれくらいの時間学習しているか、学習内容が学校のカリキュラムに沿っているかなどが重視されるのです。

すららでは学習指導要領に準拠した内容を提供しており、日々の学習記録も自動的に残るため、この条件をクリアしやすくなっています。

ただ、提出する学習レポートには正確なデータを記載すること、必要に応じて補足説明を添えることも大切です。

学校側が安心して「これは出席と同等」と判断できるように、準備と情報共有をしっかり行っていくことが重要です。

出席扱いにするためには、「単なる自習」ではNG/「学校の授業に準じた学習内容」である必要がある

出席扱いとして認められるには、「ただ家で勉強している」というだけでは不十分とされることが多いです。

学校の授業に準じた内容で、計画的かつ継続的に学習していることが条件になります。

いわゆる「自習」ではなく、学習指導要領に基づいた教材を使っているか、指導者のサポートがあるか、記録が残されているかといった点が重要です。

その点、すららは文部科学省のガイドラインに沿って設計されており、学習記録の管理や理解度の可視化もできるので、制度の条件をクリアしやすくなっています。

学校側に安心してもらうためにも、「計画的な学習ができる環境であること」を伝える姿勢が大切です。

出席扱いを目指す際は、そのあたりをしっかり押さえておきましょう。

学習時間は、学校の授業時間に近い形を意識(目安:1日2〜3時間程度)する

在宅学習で出席扱いを目指す際、学習時間の確保は非常に大切なポイントになります。

学校の授業時間に近い形での学習が求められるため、最低でも1日2~3時間程度の学習時間を意識するとよいとされています。

もちろん、すべてを一気に行う必要はなく、午前と午後に分けたり、30分ずつ区切って取り組んでもOKです。

重要なのは、毎日少しずつでも継続して学習に取り組んでいることと、それがしっかり記録されていることです。

すららでは学習のログが自動で保存されるため、学校への提出資料としても使いやすく、時間の管理もスムーズに行えます。

無理のない範囲で、子どもが自分のペースで続けられるリズムを見つけることが大切です。

全教科をバランスよく進める(主要教科だけだとNGな場合もある)

出席扱いの申請では、学習の内容にもバランスが求められます。

たとえば、「国語と算数(数学)だけやっている」といった主要教科に偏った学習だけでは、申請が通らない可能性もあります。

すららは、国語・算数(数学)・英語・理科・社会と、学校の主要教科を幅広くカバーしているため、バランスの取れた学びがしやすい設計になっています。

出席扱いを意識する場合は、できるだけ全教科をまんべんなく進めることを心がけてください。

学校側に「授業と同じように、幅広く学習している」と伝わることで、判断が前向きになるケースが多いです。

苦手な教科も、少しずつ取り入れていく姿勢を大切にしていきましょう。

注意点4・学校との定期的なコミュニケーションが必要

出席扱いを継続して認めてもらうためには、学校との定期的なコミュニケーションが欠かせません。

一度申請が通ったとしても、途中で学習の状況が不明になってしまえば、出席扱いの継続が難しくなることもあります。

担任の先生や校長先生に対して、定期的に学習の進捗を報告したり、何か困っていることがあれば早めに相談することで、信頼関係を築きやすくなります。

また、学校側も子どもがしっかり学習を続けていることを把握できれば、安心して出席扱いの対応を進めてくれるはずです。

すららでは、学習レポートを定期的にダウンロードして提出できるので、それを活用しながら、丁寧なコミュニケーションを心がけていきましょう。

出席扱いにするためには、「学校と家庭で学習状況を共有」することが条件になることが多い

すららを使って学習を継続していても、それを学校側としっかり共有できていなければ、出席扱いとして認められないことがあります。

文部科学省のガイドラインでも、「学校と家庭が連携して学習状況を把握・確認できること」が出席扱いの前提とされています。

つまり、家庭内だけで完結している学習ではなく、学校に対してきちんと情報を共有し、定期的に報告していく必要があるのです。

すららでは、学習内容や進捗を記録したレポートをダウンロードできる機能があるため、こうした共有をスムーズに行うことができます。

申請やその後の継続のためにも、学習の可視化とその共有は大きな鍵になります。

丁寧な対応が、学校側の安心につながるはずです。

月に1回は学習レポートを提出(すららでダウンロードできる)すると良い

学校との連携を保つためには、定期的にすららの学習レポートを提出することがおすすめです。

目安としては、月に1回の提出を習慣にしておくと、学校側も子どもの取り組みを継続的に把握することができ、出席扱いの判断材料として活用してもらいやすくなります。

すららでは、教科ごとの学習時間や理解度、取り組んだ単元の一覧などがわかりやすくまとまっているため、保護者の負担も少なく、学校にとっても受け取りやすい形式です。

「学習している」だけでなく、「どのように、どれくらい学んでいるか」を見える形で届けることで、学校との信頼関係が深まっていきます。

無理なく続けられる頻度を保ちつつ、丁寧な報告を心がけたいですね。

学校から求められた場合は、家庭訪問や面談にも対応する

学校によっては、出席扱いの申請や継続判断にあたり、家庭訪問や面談をお願いされることもあります。

これは、子どもがどのような環境で学習をしているのか、保護者の支援体制がどうなっているのかを確認するためのもので、特別なことではありません。

もし学校から要望があった場合は、前向きな気持ちで協力していくことが大切です。

すららを使った学習の様子や成果を共有するチャンスにもなりますし、学校側が「しっかり取り組んでいる」と実感するきっかけにもなります。

事前にレポートを準備したり、学習スケジュールを見せたりすることで、より具体的な話ができるはずです。

こうした丁寧なやりとりが、より良い支援につながっていきます。

担任の先生とは、こまめにメールや電話で進捗共有をすると良い

すららを利用して出席扱いを目指す場合、担任の先生とのこまめな連絡はとても大切なポイントになります。

学習の進捗状況や、子どもの様子などを定期的にメールや電話で共有していくことで、先生も安心して対応することができるようになります。

「最近はこの教科に力を入れています」「毎日決まった時間に学習できています」など、ちょっとした報告でもOKです。

連絡を取り合っていれば、学校側も学習の継続性を確認しやすく、出席扱いの判断に前向きになってくれることが多くなります。

担任の先生との信頼関係は、出席扱い制度をスムーズに進めるための大きな鍵になりますので、できる範囲で丁寧に関わっていきたいですね。

注意点5・教育委員会への申請が必要な場合もある

学校によっては、出席扱いの判断を教育委員会が行うケースもあります。

その場合、学校を通じて教育委員会に必要書類を提出し、正式な承認を受ける必要が出てきます。

少し手続きが増えるように感じるかもしれませんが、学校側が窓口となって進めてくれるため、保護者が一人で対応する必要はありません。

大切なのは、学校と連携しながら丁寧に準備を進めることです。

すららの学習内容や実績がしっかり伝わるように、資料の用意や報告内容を整えておくと安心です。

教育委員会にとっても、文部科学省が認めている教材であることは大きな安心材料となるため、すららの信頼性を伝えることでスムーズに進むことが期待できます。

教育委員会向けの資料準備も、学校と相談しながら進める

教育委員会に出席扱いの申請を行う場合は、提出する資料の内容がとても重要になります。

すららでの学習記録、医師の診断書、家庭での学習環境の説明書など、必要なものは自治体によって異なることがあります。

そのため、まずは学校と相談しながら、どんな資料が必要なのかを確認することが第一歩になります。

学校側も過去の事例やフォーマットを把握していることが多いため、頼りにしながら一緒に進めていくことが大切です。

また、提出資料には「どれだけ継続的に学んでいるか」「家庭のサポート体制はどうか」といったポイントが含まれることもあるので、普段の取り組みをわかりやすくまとめておくと安心です。

無理のない範囲で、少しずつ準備を進めていきましょう。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための成功ポイントを紹介します

すららを活用して不登校でも出席扱いを目指すうえで、大切なのは「どう伝えるか」「どう見せるか」という工夫です。

せっかく子どもが頑張って学習を続けていても、学校側にその取り組みが伝わらなければ、正しく評価してもらえないこともあります。

そこで大切になるのが、出席扱いの申請をスムーズに進めるための“成功ポイント”を押さえることです。

事前に準備しておくだけで、学校側の理解を得やすくなったり、安心して判断をしてもらえたりするようになります。

今回は、実際にすららを活用して出席扱いを認めてもらった家庭で効果的だったとされるポイントを、具体的にご紹介していきます。

ぜひ申請の際の参考にしてみてくださいね。

ポイント1・学校に「前例」をアピールする

出席扱いを学校に申請するとき、「うちの学校では前例がないから難しいかも…」という反応をされることがあります。

でも、実際にはすららを活用して出席扱いになったケースは全国に多数存在していて、その実績をうまく伝えることで、学校側の印象も大きく変わることがあります。

「すでに他の自治体や学校で実績がある」と知ってもらうだけでも、校長先生や教頭先生の判断が前向きになりやすくなるのです。

前例があることを示すだけで、「自分たちだけの特別なお願いではない」という安心感にもつながります。

すららは文科省がガイドラインで紹介している不登校支援教材でもあるため、その信頼性を具体的に伝えることが効果的です。

「すららで出席扱いになった他の学校」の事例を学校に紹介すると効果的

学校に出席扱いの申請をする際には、「実際にすららを活用して出席扱いになった学校の事例」を紹介すると、とても効果的です。

学校側としても「他の学校での実例がある」という情報があると、安心して前向きに検討しやすくなるからです。

たとえば、「東京都の◯◯中学校ではこのように認められています」といった具体的な事例を伝えるだけでも、担当の先生方の反応が変わることがあります。

すららの実績を共有することで、「このケースも認められる可能性がある」と思ってもらえるきっかけになります。

出席扱いが初めてのケースであればあるほど、他の成功例が学校側の背中を押してくれるはずです。

すららの公式サイトに実績紹介があるので、それをプリントして持参する

すららの公式サイトでは、出席扱いとして認められた実際の事例が掲載されています。

これらの情報は誰でも閲覧できるようになっており、申請の際にはとても有効な資料になります。

特に、初めて出席扱い制度について説明を受ける先生にとっては、実際の成功事例を見てもらうことで「本当に実績がある教材なんだ」と納得してもらいやすくなります。

面談や家庭訪問の際に資料を印刷して持参すると、話の説得力もぐっと増します。

事前に読みやすいようにマーカーを引いたり、要点をまとめておいたりするのもおすすめです。

すららを選んだ理由や、子どもの学習の様子と合わせて伝えると、学校との信頼関係も築きやすくなります。

ポイント2・「本人のやる気」をアピール

出席扱いの申請においては、学習内容や記録だけでなく、子ども自身の「やる気」や「意欲」も大きな判断材料のひとつになります。

たとえ不登校であっても、家庭で前向きに学びを続けている姿勢があることは、学校側にとっても心強い情報になります。

すららは、自分のペースで学べる仕組みになっているため、子どもが「できた!」という成功体験を積み重ねやすく、自然と学習意欲が育ちやすい環境です。

そうした取り組みを、保護者の目線で丁寧に伝えていくことで、出席扱いの審査にも良い影響を与えられるはずです。

日々の小さな前進や変化も、ぜひ積極的に伝えていきましょう。

本人が書いた学習の感想や目標を提出すると良い

出席扱いの申請において、学習の記録や教材の質も大切ですが、さらに効果的なのが「本人の言葉」を添えることです。

子どもが自分で書いた学習の感想や、これからの目標などを提出すると、先生方にもやる気や前向きな気持ちが伝わりやすくなります。

たとえば、「すららで英語を続けているうちに楽しくなってきた」「次は理科も頑張ってみたい」といった言葉には、その子自身の成長や変化がしっかりと表れます。

短くても構いませんので、子どもの素直な気持ちを大切にして、学校側に届ける工夫をしてみてください。

本人が自分の学びに向き合っている姿を感じ取ってもらえることで、申請の説得力がぐっと増していきます。

面談がある場合は、本人も参加して「頑張っている」と伝えると良い

出席扱いの申請や継続に関する面談が設定される場合、可能であれば子ども本人も同席するのが望ましいです。

もちろん無理に出席させる必要はありませんが、本人が「今、自分は学習を続けています」「すららで頑張っています」と伝えることで、先生方にもその努力がダイレクトに届きます。

たとえ数分の発言でも、自分の言葉でやる気を伝えることができれば、学校側の印象も大きく変わることがあります。

また、面談を通じて先生が子どもの様子を見たり、声を聞いたりすることで、より柔軟で前向きな対応をしてもらいやすくなります。

本人の頑張りを支える形での参加で構いませんので、無理のない範囲で検討してみてください。

ポイント3・「無理なく、継続可能な学習計画」を立てる

出席扱いを目指すにあたり、もっとも大切なのは「学習を無理なく、継続できるかどうか」です。

最初から完璧なスケジュールを目指すよりも、子どもの体調や気持ちに合わせた現実的な学習計画を立てることが成功の鍵になります。

すららは、自分のペースで進められる教材なので、無理な詰め込みをする必要はありません。

「今日は30分だけ」「土日はお休み」など、生活に自然に馴染むペースでの学習設計が大切です。

続けられることを前提にした計画は、子どもの自信やモチベーションにもつながります。

「毎日ちょっとずつ」の積み重ねが、やがて大きな成果になるので、焦らずに続けていくことが一番のポイントです。

継続が最重要だから、本人に合わせた計画が必須となる

どんなに良い教材を使っていても、継続できなければ出席扱いにはつながりません。

だからこそ、子ども本人の生活リズムや気持ちに合わせた、無理のない学習計画がとても大切になります。

例えば、午前中だけ集中して学ぶスタイルや、週3日の取り組みから始める方法など、柔軟に調整できることが継続への第一歩です。

すららは、一人ひとりに合わせた設計が可能なため、その強みを最大限に活かしていきましょう。

保護者だけでスケジュールを決めるのではなく、子どもと一緒に話し合いながら進めていくことが、長続きのコツになります。

計画は「守るもの」ではなく、「暮らしに寄り添うもの」であると考えて取り組むと、気持ちもラクになりますよ。

すららコーチに相談して、現実的なスケジュールを一緒に立ててもらう

すららでは、専任のコーチが学習計画のサポートもしてくれます。

保護者だけで考えるのが難しい場合や、子どもとの間でうまく予定が立てられないと感じたときは、ぜひコーチに相談してみてください。

プロの視点から「このペースなら続けられそう」「ここは少し減らしましょう」といった具体的なアドバイスをもらえるので、現実的かつ継続しやすい計画が立てられるようになります。

特に出席扱いを目指している場合は、レポート提出や学習内容のバランスも考慮しながら計画を整える必要があるため、第三者のサポートは非常に心強いです。

コーチと連携することで、家庭学習がよりスムーズに、安心して進められるようになります。

ポイント4・:「すららコーチ」をフル活用する

すららを使って出席扱いを目指す際、専任コーチの存在はとても頼りになる存在です。

学習内容のサポートはもちろん、出席扱いの申請に必要な書類やレポートの作成も丁寧にフォローしてくれます。

たとえば、どの学習履歴を提出資料に含めたらよいか、どんな形でレポートをまとめれば学校側に伝わりやすいかといった点も、コーチが一緒に考えてくれます。

保護者がすべてをひとりで背負う必要がないので、精神的な負担も大きく軽減されます。

さらに、コーチは子どもの学習のモチベーションを保つ声かけやペース調整の提案なども行ってくれるため、学びの継続にもつながります。

出席扱いを目指すなら、すららコーチの力をフル活用して、安心のサポート体制を整えていきましょう。

出席扱いのために必要なレポート作成や学習証明はコーチがサポートしてくれる

出席扱いの申請では、学習の履歴や成果を「見える化」して学校に提出する必要があります。

すららでは、学習の進捗レポートを自動で記録・出力できる機能があるだけでなく、それをどのようにまとめるか、どのタイミングで提出すればよいかなどについて、専任コーチが丁寧にサポートしてくれます。

フォーマットが用意されている場合には、それに沿って必要な情報を整理してくれるので、保護者が一から書類を作成する手間もありません。

また、学校側から「こういう情報がほしい」と言われた際にも、コーチに相談すれば適切な対応方法を教えてもらえるので安心です。

レポート提出のハードルが下がることで、申請手続き全体もスムーズに進みやすくなります。

すららは不登校でも出席扱いになる?実際に利用したユーザーや子供の口コミを紹介します

すららを実際に使っているご家庭からは、「不登校でも出席扱いになった」「子どもが学習への意欲を取り戻した」など、前向きな声が数多く寄せられています。

不登校というデリケートな状況の中で、少しずつ前に進むきっかけをくれるツールとして、すららは多くの家庭に選ばれています。

ここでは、実際に利用された保護者やお子さんの口コミをもとに、すららがどのように役立っているのかをご紹介します。

同じような悩みを抱えている方の参考になれば嬉しいです。

良い口コミ1・うちの子は中2から不登校になり、内申点が心配でした。

でも、すららで学習を続けたことで「出席扱い」にしてもらえました

中学2年生で不登校になったお子さんを持つ保護者の方の声です。

最初は「学校に通えないことで内申点が下がってしまうのでは」と不安でいっぱいだったそうですが、すららを使って毎日学習を続けることで、学校にその努力がしっかり伝わり、出席扱いとして認めてもらえたそうです。

担任の先生とも定期的に連絡を取り、学習レポートも提出しながら進めたことで、スムーズに制度を活用できたとのことです。

「自宅でも努力が報われた」と感じられたこの経験は、子どもだけでなく、支えていたご家族にとっても大きな自信になったそうです。

良い口コミ2・ 学校に行けなくなってから勉強が完全に止まってたけど、すららを始めて「毎日ちょっとずつやればいい」と思えた。

時間も自分で決められるし、誰にも急かされないからストレスがない

こちらは、不登校になってから学習がまったく進まなくなってしまったという中学生本人の声です。

学校の授業に戻ることを考えると不安になってしまい、机に向かうことすら難しかったそうですが、すららは自分のタイミングで、好きな時間に少しずつ取り組めるのが良かったとのことです。

「自分で決めて、自分のペースでできる」という安心感があったからこそ、続けることができたようです。

無理に急がせることもなく、でも着実に進めることができる学習スタイルが、ストレスを感じやすい子どもにとって非常に合っていたという感想が印象的でした。

良い口コミ3・ 不登校になってから、家で何もせずにゲームばかり。

イライラして何度も怒ってしまっていましたが、すららを導入してから、1日10分でも学習に取り組むようになって、家庭の雰囲気がかなり良くなりました

不登校のお子さんを支える中で、保護者自身が疲れ果ててしまうケースも少なくありません。

このご家庭では、お子さんが日中ずっとゲームばかりしていることに対してイライラしてしまい、親子で衝突することも多かったそうです。

そんな中、すららを導入したことで、まずは1日10分からの学習をスタート。

無理なく取り組める設計により、少しずつ「勉強する」という習慣が戻ってきたことで、保護者の気持ちにも余裕が生まれ、家庭全体の雰囲気が和らいでいったとのことでした。

学習の再開が、家庭の笑顔を取り戻すきっかけになるという、素敵なエピソードです。

良い口コミ4・ 小学校の時から算数が苦手で、それが原因で不登校になったけど、すららはアニメで説明してくれるし、ゆっくり復習できたので、だんだん分かるようになった

算数への苦手意識が強く、それがきっかけで学校に行けなくなってしまったというお子さんの声です。

学校の授業はどんどん進んでいってしまい、「分からないまま置いてけぼりにされているような感じがしてつらかった」と語っていました。

すららは、アニメーションによる丁寧な解説や、わかるまで何度でも繰り返せる復習機能があるため、少しずつ「わかるって楽しい」と思えるようになったそうです。

自信を取り戻したことで、算数だけでなく他の教科にも前向きな気持ちが芽生え始めたとのこと。

すららが提供する「自分のペースで学べる」仕組みが、不登校の子どもたちにとってどれほど大切かがよく伝わってくる感想でした。

良い口コミ5・すららを始めて半年経った頃、子どもが「学校の授業も分かりそう」と言い出しました。

完全に無理だと思ってた登校が、部分登校からスタートできました

すららを使い始めて半年ほど経った頃、それまで「学校には絶対戻れない」と思い込んでいたお子さんが、「授業も分かるかも」と口にしてくれたというご家庭のエピソードです。

すららで日々の学習をコツコツと続けていく中で、少しずつ理解が深まり、「自分でもやれる」という気持ちが芽生えてきたとのこと。

それがきっかけとなり、最初は保健室登校から、次第に教室での授業にも参加できるようになっていったそうです。

焦らずに取り組み続けたことが、登校への第一歩につながったというこの体験は、同じ悩みを抱える家庭にとっても大きな希望となるはずです。

学習の継続が、心の変化にもつながることを教えてくれる口コミでした。

悪い口コミ1・ 低学年だと、すららを一人で操作するのが難しくて、結局親がつきっきり。

タブレットを使った勉強というより、「親子で一緒にやるドリル」みたいになってしまいました

小学校低学年のお子さんの場合、すららの操作や内容の理解に不安があるという声も見られました。

特にタブレット操作に慣れていない子どもにとっては、最初の設定や問題文の読解などでつまずくことが多く、結果的に保護者が付き添って進めるスタイルになってしまったという意見です。

「一人でやれる教材を期待していたけど、結局一緒に取り組むことになった」といった感想は、学年が小さいお子さんほど出やすい傾向にあるようです。

とはいえ、その時間を通じて親子のコミュニケーションが増えたという前向きな声もあり、一長一短ではあるものの、年齢に応じた使い方の工夫が必要かもしれません。

悪い口コミ2・最初は頑張ってたけど、やっぱり「一人でやる」ことに飽きてしまいました。

キャラが励ましてくれるのも、最初は嬉しかったけど、そのうち「うざい」と感じてしまった

すららの特長のひとつである「自分のペースで一人で学べる」点が、逆にデメリットになることもあるようです。

こちらの口コミでは、最初の頃は意欲的に取り組めていたものの、次第に「一人で黙々とやること」に飽きてしまい、継続が難しくなってしまったと語られています。

また、励ましのキャラクターの存在も、最初は楽しく感じていたものの、慣れてくると少し鬱陶しく感じることもあったそうです。

学習意欲の波は子どもによって差があるため、こうしたケースでは保護者の声かけや、コーチによる外部の関わりをうまく取り入れることで、気分転換しながら継続を目指す工夫が必要かもしれません。

悪い口コミ3・すららで学習は続けていたものの、学校が「出席扱い」を認めてくれませんでした。

教育委員会にも相談しましたが、地域によって判断が違うのが辛かった

すららを活用して学習を継続していたにもかかわらず、学校や教育委員会の判断で出席扱いが認められなかったという声もあります。

特に、制度に対する理解や運用の基準が学校や地域によって異なるため、「同じように取り組んでも、結果が違う」という状況に悩むご家庭も少なくありません。

「こんなに頑張っているのに、報われない気がして辛い」といった感情が残ってしまうのも無理はないことです。

このようなケースでは、事前の相談や申請時の書類準備、学校との密な連携がより重要になります。

制度の運用に地域差があることは現実として存在しているため、情報収集と対話を丁寧に進めていく必要があります。

悪い口コミ4・続ければ続けるほど料金が積み上がっていくので、経済的にきつくなってきました。

他のオンライン教材よりは高めの印象。

すららは機能面やサポート体制が充実している一方で、他のオンライン教材と比べて料金が高めだと感じる保護者もいます。

特に長期間の利用になる場合、「積み重なってくる月額料金が家計の負担になる」といった意見は少なくありません。

学年に関係なく学べる無学年式や、コーチによるフォローなどの価値は高いものの、経済的に継続できるかどうかは各家庭の事情に大きく左右されます。

お得なキャンペーンや支払いプランをうまく活用しながら、無理のない範囲で続けていけるかどうかを検討することも大切です。

長く続けるためには、「いつまでにどうなりたいか」を見据えた利用計画を立てておくのも一つの方法です。

悪い口コミ5・勉強にブランクがあったので仕方ないけど、「すららをやってすぐに成績が上がる!」ってわけではなかったです

「すららを始めたからといって、すぐにテストの点数が上がるわけではなかった」と語る声もあります。

不登校が続いていたことで勉強にブランクがあり、内容を思い出すところからのスタートだったため、結果が出るまでには時間がかかったそうです。

すららは「学び直し」にも適した設計となっており、基礎から丁寧に取り組める反面、「短期間で成績アップ!」を期待していると、ギャップを感じてしまうこともあるようです。

ただ、時間をかけてでも理解を深めていく姿勢が重要であり、「少しずつでも進めば大丈夫」と気持ちを切り替えられたことで、長く続けられるようになったとのことです。

焦らずに積み重ねることの大切さを教えてくれる口コミです。

【すらら】は不登校でも出席扱いになる?についてのよくある質問

すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?

すららについて調べていると、「うざい」という言葉が使われている口コミに出会うことがあります。

これは、主にキャラクターの励ましやアニメーションの演出に対して、使う人の感じ方によって意見が分かれるためです。

特に、年齢が高くなると「子どもっぽい」「くどく感じる」と受け取るケースもあるようです。

ただ一方で、そういった演出があることで勉強のハードルが下がったり、学習のモチベーションを支えてくれるという声も多くあります。

子どもによって好みが分かれる部分なので、まずはお試し期間などを使って、実際に使い心地を確認してみるのがおすすめです。

関連ページ:すららはうざい?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較

すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください

すららには、発達障害のお子さん向けにサポート体制が強化された「発達障害コース」が用意されています。

このコースでは、通常のすららと同じ学習教材に加えて、専任のすららコーチがより密にフォローを行う形になっており、学習の定着や継続が難しいと感じるご家庭にも好評です。

発達障害コースの料金は基本プランに加えて、月額で数千円の追加料金がかかる場合がありますが、療育手帳を持っている方や特別支援が必要な方に対しては、割引が適用されることもあるようです。

料金の詳細は公式サイトや相談窓口で確認してみてくださいね。

関連ページ:すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?

すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?

はい、すららのタブレット学習は、不登校のお子さんでも出席扱いとして認められるケースがあります。

実際に多くの家庭で、すららを活用して家庭学習を続けることで、学校側から出席と同等に扱われた事例が報告されています。

重要なのは、学習の継続性や記録の可視化、そして学校との連携です。

すららでは、学習履歴を自動で記録し、レポートとして提出できる仕組みが整っているため、申請の際の大きな支えとなってくれます。

ただし、判断は学校や教育委員会によって異なる場合もありますので、事前に相談しながら進めるのが安心です。

関連ページ:すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて

すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください

すららでは、時期によってお得なキャンペーンコードが配布されることがあります。

これらのコードは、入会時に専用の入力欄に記載することで、初月の利用料が無料になったり、教材費が割引されたりといった特典を受けることができます。

キャンペーンコードは、公式サイトや提携メディア、SNSなどで案内されていることがあるので、気になる方は定期的にチェックするのがおすすめです。

また、コードには有効期限がある場合もありますので、見つけたら早めに利用するのが安心です。

使い方はとても簡単なので、初めての方でもスムーズに申し込みできますよ。

関連ページ:すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について

すららの退会方法について教えてください

すららを退会したい場合は、専用のマイページから手続きが可能です。

手続きの流れはとてもシンプルで、退会フォームに必要事項を入力し、送信するだけで完了します。

ただし、退会するタイミングによっては、翌月分の料金が発生することもあるため、退会を決めたらできるだけ早めに対応しておくと安心です。

また、退会理由を入力する欄もありますが、こちらは必須ではないので自由に記入できます。

万が一分からない点がある場合は、公式のカスタマーサポートに問い合わせると丁寧に対応してもらえます。

安心して始めて、必要に応じてスムーズにやめられるのも、すららの使いやすさのひとつです。

関連ページ:すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?

すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?

すららの利用に関しては、基本的に「入会金」と「毎月の受講料」が主な費用となっています。

それ以外に追加料金が発生することはあまりありませんが、プランの内容によっては「発達障害コース」などのオプションを選ぶことで、別途料金が加算される場合があります。

また、タブレットなどの学習端末を自前で用意する必要がある場合もあるため、その点は事前に確認しておくと安心です。

教材はすべてオンライン上で完結するため、紙の教材代や配送費用などは不要です。

家計への負担が気になる方は、公式サイトや資料請求で最新の料金表を確認するか、サポートセンターへ問い合わせると丁寧に教えてもらえます。

必要な料金がシンプルにまとまっているのも、すららの魅力のひとつです。

1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?

すららは「1人1アカウント制」になっており、基本的には1人分の受講料で複数の兄弟が共用することはできません。

というのも、すららでは学習の進捗や理解度、間違えた問題の履歴などが個別に記録されるため、それぞれの学習状況を正確に管理するには、専用のアカウントが必要になるからです。

兄弟で一緒に利用したい場合は、それぞれにアカウントを作る必要がありますが、同じ家庭で複数人が利用する場合には「兄弟割引」などの特典が適用されることもあります。

公式サイトやサポートセンターに問い合わせると、家族で利用する際のお得なプランを案内してもらえるので、一度相談してみるのもおすすめです。

すららの小学生コースには英語はありますか?

はい、すららの小学生コースには英語の学習コンテンツがしっかり用意されています。

英語は中学から本格的に始まる教科と思われがちですが、すららでは小学生の段階から、アルファベットや簡単な会話表現、聞き取りや発音の練習など、楽しく取り組める内容が組み込まれています。

アニメーションやイラストを使った解説も多く、英語に初めて触れるお子さんでも抵抗なく学べるのが特長です。

また、ゲーム感覚で取り組める問題も多く、苦手意識が芽生えにくい構成になっているのも嬉しいポイントです。

英語に親しみを持ちたい、早めに基礎を身につけたいというご家庭には、とてもおすすめの内容となっています。

すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?

すららの魅力のひとつが、専任の「すららコーチ」によるサポート体制です。

コーチは、学習の進め方についてアドバイスをしてくれたり、子どもに合わせた学習計画を一緒に立ててくれたりと、学びの継続を支えてくれる存在です。

学習の進捗状況を見ながら、「この教科を増やしてみましょう」「少しペースを緩めましょう」などの提案もしてもらえるので、無理なく学習を続けられるようになります。

また、出席扱いを目指している場合には、学校提出用の学習レポート作成や書類の整備についても相談できるため、保護者にとっても非常に心強い存在です。

メールやチャットで気軽にやりとりができる点も好評で、「一人じゃない」と感じられるサポートが魅力です。

参照:よくある質問(すらら公式サイト)

【すらら】は不登校でも出席扱いになる?他の家庭用タブレット教材と比較しました

不登校の子どもが自宅で学習を進める手段として、家庭用のタブレット教材を検討しているご家庭も多いと思います。

市販されている教材はさまざまありますが、「出席扱い」という制度に関しては、どれでも対応できるわけではありません。

その点、すららは文部科学省のガイドラインに基づいた設計がされており、学習記録が自動で可視化されること、学習指導要領に準拠していること、専任のコーチがサポートしてくれることなどが特徴です。

他の一般的なタブレット教材では、「学力の向上」にはつながっても、「学校との連携」や「出席扱いとしての認定」といった制度的な面までカバーしているものは少ないのが現状です。

だからこそ、すららは「ただの教材」ではなく、「制度活用がしやすい学習支援ツール」として、他教材と一線を画しているのです。

不登校支援に特化した設計やサポート体制が整っている点で、すららは安心して導入できる選択肢といえます。

サービス名

月額料金

対応年齢

対応科目

専用タブレット

スタディサプリ小学講座

2,178円~

年少~6年生

国語、算数、理科、社会

✖

RISU算数

2,680円~

年中~6年生

算数

必須

スマイルゼミ小学生コース

3,278円~

小学1年~6年

国語、算数、理科、社会、英語

必須

すらら

8,800円~

1年~高校3年

国語、算数、理科、社会、英語

✖

オンライン家庭教師東大先生

24,800円~

小学生~浪人生

国語、算数、理科、社会、英語

✖

トウコベ

20,000円~

小学生~浪人生

国語、算数、理科、社会、英語

✖

天神

10,000円~

0歳~中学3年

国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作

必須

デキタス小学生コース

3,960円~

小学1年~6年

国語、算数、理科、社会

✖

DOJO学習塾

25,960円~

小学生~中学生

漢字・語い・英単語・計算

必須

LOGIQ LABO(ロジックラボ)

3,980円~

小学1年~6年

算数、理科

✖

ヨミサマ。

16,280円~

小学4年~高校生

国語

✖

家庭教師のサクシード

12,000円~

小学生~高校生

国語、算数、理科、社会

✖

ヨンデミー

2,980円~

なし

読書

✖

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度・申請手順・注意点まとめ

不登校の生徒が出席扱いになるかどうかは、学校や地域によって異なることがあります。

タブレット教材「すらら」を利用する場合も同様で、出席扱いの制度や申請手順、注意点を把握しておくことが重要です。

不登校の生徒が「すらら」を利用して学習を行う場合、事前に学校や教育委員会と相談し、出席扱いの手続きを適切に行うことが必要です。

出席扱いの制度や申請手順については、学校や地域の方針に従いながら、適切に手続きを進めることが大切です。

また、注意点としては、出席扱いとなる条件や期間、必要な書類などを事前に確認しておくことが重要です。

万が一手続きに不明点や問題が生じた場合は、早めに関係機関に相談して解決を図ることが望ましいでしょう。

「すらら」を活用して学習を進める際には、出席扱いに関する制度や手順を正しく理解し、適切に対応することが重要です。

不登校の生徒が教育を受ける機会を確保するためにも、関係機関との円滑な連携や適切な手続きを行いながら、学習の継続をサポートしていきましょう。

不登校でも学び続けるために、出席扱いに関する情報を正しく把握し、適切な措置を講じることが大切です。